为您筛选出以下包含【肋骨外翻】关键词的资源

吃得酸中酸,方为鸟上鸟?“蒜鸟”痛失本名……

**出品:科普中国**

**作者:张应超(生态学硕士)**

**监制:中国科普博览**

《世说新语》中记载了竹林七贤之一王戎“道旁李苦”的典故:众人见路边李树果实累累争相采摘,唯有他断言“树在道旁而多子,此必苦李”,验证果然酸涩。

然而,与人类对酸味避之不及形成鲜明对比的是,很多鸟类对一些我们眼中酸度爆表的果实却争相食之。最近,中国科学院昆明动物研究所研究员赖仞团队首次揭示了鸟类感知和耐受酸味的分子机制及其在演化历程中的关键作用。一则被鸟类践行千万年的箴言浮出水面——“吃得酸中酸,方为鸟上鸟”!

取食杨桃的红耳鹎(*Pycnonotus jocosus*)

(图片来源:作者供图)

**味觉的适应性价值**

味觉是动物感知环境的重要方式之一。在甜、鲜、苦、咸、酸几种味觉中,甜味和鲜味会促进动物摄入富含蛋白质等营养成分的食物(参考文献\[2\]);苦味和酸味通常会引起动物的厌恶感,帮助动物规避一些有毒有害的食物;咸味的感知则有利于维持有机体的渗透压。

总而言之,对人类而言,味觉或许更多服务于享受美食的需求,但对于自然界中的动物而言,其核心价值在于帮助它们有效摄取营养物质、规避有害物质,进而在物种的生存竞争与繁衍延续中发挥关键的适应性作用(参考文献\[3\])。

**鸟类究竟有多能吃酸?**

60%的鸟类科、37%的鸟类物种会取食果实,而它们所取食的果实pH值在2.5到3.5之间(参考文献\[4\]\[5\])。pH值是用来衡量溶液酸碱性强弱的指标,数值小于7为酸性,数值越小,酸性越强。作为对比,几种常见泡菜(如白萝卜、豇豆、辣椒等)的pH值在3左右(参考文献\[1\]),山西老陈醋的pH值在3.6-3.9(GB/T19777—2013《地理标志产品 山西老陈醋》)。

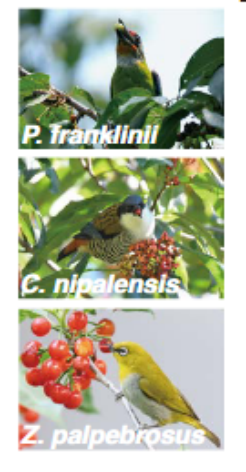

鸟类展现出广泛的果实取食行为。图中分别为金喉拟啄木鸟(*Psilopogon franklinii*)、斑胁姬鹛(*Cutia nipalensis*)和灰腹绣眼鸟(*Zosterops palpebrosus*)

(图片来源:参考文献\[4\])

这一pH范围意味着鸟类偏好的果实具有较高的酸度,其酸性强度甚至超过日常生活中的一些酸性食物。更直观来说,一些鸟类以果实为主食,相当于人类天天以泡菜为主要食物,并且还要配上一两瓶醋!

对于吃酸,鸟儿们的行为是经得起检验的。研究者设置了双瓶偏好实验:在实验笼内放置两个相同的瓶子,分别装有不同液体(如清水与糖水、普通水与含药物溶液等)。通过刻度瓶或称重法记录动物在一定时间内(如24小时)对两瓶液体的消耗量。

双瓶实验图示

(图片来源:作者使用AI生成)

对比鸟类与哺乳动物的酸耐受能力发现:对于10-20mM(毫摩尔每升)柠檬酸溶液,原鸽(*Columba livia*)和金丝雀(*Serinus canaria*)仅表现出轻微厌恶,而小鼠(*Mus musculus*)、树鼩(*Tupaia chinensis*)等哺乳动物则表现出显著回避反应。

**它们真的爱吃酸吗?**

鸟儿们吃酸的时候,是在享受“酸爽”吗?还是它们实际上根本感受不到酸味呢?

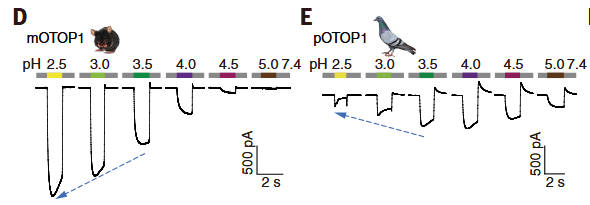

研究团队从它们的酸味觉受体OTOP1中找到了这个问题的答案。哺乳动物的OTOP1在酸性环境中会激活离子通道,增强酸味信号;**而鸟类的OTOP1在低pH条件下(如pH2.5-3.5)会发生“酸诱导抑制”,即通道活性被抑制,减少质子内流,从而削弱酸味感知。**

小鼠的酸味觉受体(D)和原鸽的酸味觉受体(E)受酸刺激引发的电流变化,蓝色虚线表示随pH的变化趋势

(图片来源:参考文献\[6\])

鸟儿“吃着枇杷唱着歌”——突然就没味道了!这能跟谁说理去?

**“吃得酸中酸,方为鸟中鸟”**

作为鸟类中最进化的类型,鸣禽有70%的科以水果为食,而非鸣禽中这一比例仅有51%。在鸣禽对各种环境都表现出的强大适应力的背后,“吃得酸”可谓立下了汗马功劳。

鸟类共同祖先的OTOP1已具备了基础酸抑制能力,而鸣禽谱系在演化过程中获得的一个额外突变,让它们有了更强的酸抑制功能。自此以后,对鸟类尤其鸣禽而言,那些难以下咽的果实都变成了美味佳肴。这让鸣禽在食物短缺的季节,可以依靠那些对其他物种而言过于酸涩的果实成功生存。

在该研究中,研究团队还进一步揭示了鸟类酸味耐受能力与甜味感知能力的协同演化机制。这种协同作用使鸟类能有效耐受果实中的高有机酸,并能敏锐感知其中的糖分(甜味),从而更高效地开发和利用水果资源。这一进化优势推动了鸣禽物种的多样性爆发,一举扩展了它们的生态位(参考文献\[4\])。依郑光美《世界鸟类分类与分布名录》(2002)的统计,鸣禽占据了所有鸟类的半壁江山,让它们达成成就——“吃得酸中酸,终为鸟上鸟”。

此外,这一研究也为剖析鸟类与植物间的协同演化关系以及生物对环境的适应策略提供了重要科学线索,对于探究生物多样性形成机制具有重要意义。

**参考文献**

\[1\]段先兵, 钟叶芳, 杨维占. 泡菜中硝酸盐和亚硝酸盐含量及pH值变化规律\[J\]. 中国卫生检验杂志, 2019, 29(04): 481-482+486.

\[2\]CHANDRASHEKAR J, HOON M A, RYBA N J P, 等. The receptors and cells for mammalian taste\[J/OL\]. Nature, 2006, 444(7117): 288-294. DOI:10.1038/nature05401.

\[3\]GARCIA J, HANKINS WalterG. The Evolution of Bitter and the Acquisition of Toxiphobia\[M/OL\]//Olfaction and Taste: 5th Symposium. Elsevier, 1975: 39-45\[2025-06-29\]. DOI:10.1016/B978-0-12-209750-8.50014-7.

\[4\]ZHANG H, LUO L, LIANG Q, 等. Molecular evolution of sour tolerance in birds\[J\].

\[5\]WILMAN H, BELMAKER J, SIMPSON J, 等. EltonTraits 1.0: Species‐level foraging attributes of the world’s birds and mammals: Ecological Archives E095‐178\[J/OL\]. Ecology, 2014, 95(7): 2027-2027. DOI:10.1890/13-1917.1.

\[6\]Hao Zhang et al. Molecular evolution of sour tolerance in birds.Science388,1330-1336(2025).DOI:10.1126/science.adr7946

超级计算机到底能干啥?天气预测、药物研发、人工智能...|超算系列(三)

**出品:科普中国**

**作者:杨超(中国科普作家协会)**

**监制:中国科普博览**

在上一篇文章中,我们揭开了神威·太湖之光的“中国芯”——申威26010处理器的奥秘。但超级计算机的价值,远不止于此。那么,它究竟能做什么?这个庞然大物是否只是科研院所里的高端设备?又或者,它是否离我们的日常生活遥不可及?

事实上,超级计算机早已悄然融入我们的世界。它预测天气、模拟台风路径,帮助科学家研发新药、筛选抗癌分子,甚至在人工智能训练中扮演幕后助手的角色。从自然科学到工程制造,从医疗健康到社会治理,“超算”已成为现代科技社会不可或缺的算力引擎。我们看不见它,却无时无刻不在受益于它。超级计算机就像科学家的“望远镜+加速器+放大镜”三合一工具,帮助人类在不可实验、不易观测、极难预测的问题上,找出答案。

今天,就让我们一起看看,这台“国之重器”如何用算力改变我们的生活。

神威·太湖之光超级计算机

(图片来源:国家超级计算无锡中心)

**气候模拟与天气预报:看得更远,报得更准**

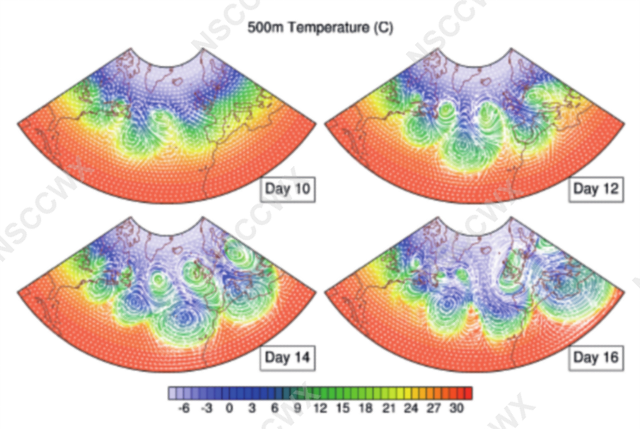

当我们用计算机预测天气或模拟气候时,其实是去解一组极其复杂的数学方程——这些方程描述了大气中风速、温度、水汽等变量如何随时间和空间不断变化。这相当于在用计算机重建整个地球的大气,不仅数据量巨大,而且要求精度极高。为此,科研人员在“神威·太湖之光”超级计算机上开发出一套全新的大气模拟求解器,能够高效处理这些极为复杂的计算任务。

这套求解器采用了先进的“异构多重网格”算法,就像把地球大气分成许多小块,让每块都能被快速高效地并行计算。同时,它还通过一种名为“不完全LU分解”的方法,把每个区域的问题独立处理,大幅提升了并发效率。得益于这些优化设计,“神威·太湖之光”可以实现公里级分辨率(1公里×1公里的精细网格尺度)的模拟。这项成果使其荣获了2016年国际高性能计算领域的最高奖项——“戈登·贝尔奖”。

扩展全球大气动力学全隐式模拟

(图片来源:国家超级计算无锡中心)

除了基础研究,这台超级计算机也直接服务于我们的现实生活。在国家气候中心的牵头下,神威超算平台承载了一套区域精细化气候预测系统。它结合了高性能计算、数值模拟与平台工程技术,能针对我国特定区域进行逐月滚动的气候预测。简单来说,它帮助我们更早、更准确地知道下个月哪里可能下大雨、哪里可能干旱。

这套系统已经连续多年参与我国汛期气候预测的官方会商工作。尤其是在2020年汛期,预测系统输出的降水预测评分高达81分,在历史同类预测中名列前茅,为防灾减灾提供了重要依据。神威·太湖之光正让气候预测从“经验判断”走向“高精度模拟”,让我们离“看清未来的天气”更进一步。

**新药研发与疫情建模:抗疫背后的“算力战”**

一款药物是否优秀,并不仅仅取决于它的治疗效果,还要看它是否具备较低的毒副作用——这正是现代药物研发面临的难题之一。如今,科学家已经能较为准确地评估化合物与某些特定靶点的结合能力(即药效),但要全面了解一个药物分子是否会与体内其他蛋白质发生意外作用(即毒性),依然是个不小的挑战。

在毒副作用的研究方面,我们还缺乏真正理性设计的能力,往往只能依赖昂贵且耗时的动物实验来验证。而在后期投入巨大的临床阶段,许多本来被寄予厚望的候选药物,最终却因毒副作用问题而被迫终止,造成巨额的经济损失。

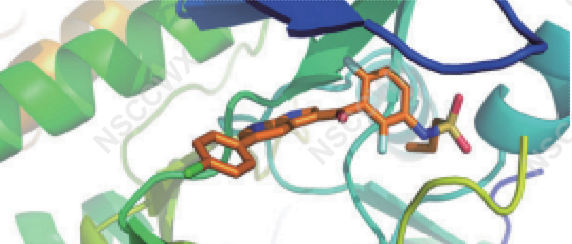

究其根源,是因为现有实验技术难以实现一个关键突破:目前的实验手段难以评估一种药物是否会与上千种人体受体产生作用。这正是超级计算机可以大显身手的地方——其中,分子对接(DOCK)技术是目前常用的一种计算方法,能够模拟小分子药物与蛋白质受体的结合情况,用于快速筛选潜在的药物靶点。

以“神威·太湖之光”超级计算机为例,其在分子对接测试中的表现非常出色,平均每个受体在单核上的计算时间仅为0.0075秒,且具备良好的并行处理能力。这类高性能计算平台正在成为推动药物研发提速的重要工具。

SWDOCK对接结果示例图

(图片来源:国家超级计算无锡中心)

**人工智能平台**

国家超算无锡中心和清华大学的科研团队共同开发了基于“神威•太湖之光”超级计算机的人工智能平台,其中包括人工智能专用算法库的开发、分布式机器学习、深度学习框架,大数据平台以及应用开发和部署平台等多个关键的软件模块,构成了一套完整的人工智能解决方案。

为支持现有深度学习算法和应用在“神威•太湖之光”上的部署基于申威异构众核处理器(SW26010),开发了针对卷积、矩阵乘等深度学习核心计算模块的算法库 swDNN。利用采用计算任务划分、计算通信重叠、寄存器通信等优化技术,计算模块达到了60%的计算效率。相比于GPU(K40m)上的cuDNN 算法库,可以取得1.91-9.75倍的双精度浮点数性能优势。

超级计算机或许离我们的生活很远,但它的影响无处不在。它帮助我们预测天气、研发新药、设计新材料、探索宇宙、训练人工智能,已经成为现代科技社会不可或缺的算力引擎。未来的更多突破,也将从“算出来”开始。

在算力爆发的时代,节能与速度一样值得关注。看完“神威”超算的多重用途,你是否还会疑惑:如此强大的计算能力,是否会消耗大量能源?下一期,我们将日常用的笔记本电脑与超级计算机相互对比,一同探索超级计算机的“绿色革命”,看看这些“算力巨兽”如何实现高性能与低能耗的完美平衡。

**参考文献:**

\[1\]Yang, Chao, et al. “10M-core scalable fully-implicit solver for nonhydrostatic atmospheric dynamics.” SC'16: Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis. IEEE, 2016.

\[2\] Fu, Haohuan, et al. “Refactoring and optimizing the community atmosphere model (CAM) on the sunway taihulight supercomputer.” SC'16: Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis. IEEE, 2016.

\[3\] Fu, Haohuan, et al. “Redesigning CAM-SE for peta-scale climate modeling performance and ultra-high resolution on Sunway TaihuLight.” Proceedings of the international conference for high performance computing, networking, storage and analysis. 2017.

意念控制成真?中国科学家在脑机接口领域的新突破

**出品:科普中国**

**作者:郑胜杰(计算与神经系统学博士生)**

**监制:中国科普博览**

瘫痪的人只需“动动念头”,机器手臂就能递来一杯水;失去双手的人靠“意念”操控游戏角色冲锋陷阵;医生在开颅手术中实时“读懂”患者大脑的语言指令……这些科幻电影中的场景,如今正在中国的实验室和医院里变成现实。

这些场景背后的核心技术,正是脑机接口(Brain-Computer Interface, BCI)。它像一座桥梁,把人类大脑的电信号“翻译”成机器能理解的指令。

过去十年,全球脑机接口竞赛如火如荼。近日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心联合其他团队,悄然完成了一项关键的突破:成功开展了侵入式脑机接口的前瞻性临床试验,使我国成为全球第二个实现侵入式脑机接口人体临床试验的国家。更令人振奋的是,中国团队正以独特的“小而柔”“快而稳”技术路线,为这项未来科技打上鲜明的“中国印记”。

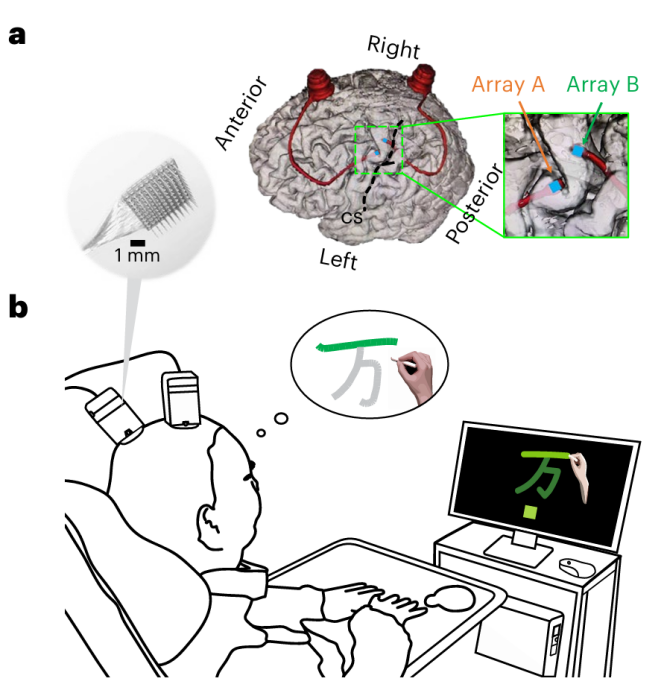

**临床试验:硬币大小的“脑内翻译官”**

2025年3月,上海华山医院的手术室里,一项改写历史的实验正在发生:

一位因高压电事故失去四肢的男性患者,大脑中被植入一枚硬币大小的微型设备(直径26mm、厚度不到6mm)。这个由中国科学院脑智卓越中心研究团队研发的装置,装载着全球最纤细的柔性电极——仅约头发丝的1/100,却能精准捕捉单个神经元的“私语”。

全球最小尺寸的脑控植入体

(图片来源:中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心)

超柔性电极尺寸极小,仅约头发丝的1/100

(图片来源:中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心)

植入后仅两周,患者已能用“意念”下象棋、玩赛车游戏。更神奇的是,他操控电脑光标的灵活度接近普通人触摸板水平。

在此前的动物实验中,植入到猕猴体内的侵入式脑机接口系统也被验证表现良好。植入后,猕猴仅凭神经活动就能控制计算机光标运动,还能完成目标引导下的脑控打字。植入体在脑中稳定工作数月后,还能通过微创手术安全升级换代。

实际上,这并非我国脑机接口植入成功的孤例。2025年2月,在北京大学第一医院,30岁的截瘫患者小锐通过“北脑一号”半植入设备,实现了人生第一次自主饮水——当他“想”要端起水杯时,机械臂平稳地将水杯递到他嘴边。这一案例属于脑机接口半侵入式技术的早期应用。

**中国技术的“独门绝技”**

研究团队此次的临床试验使我国在脑机接口领域走在世界前列。那么,为何我国在这一领域能够快速跻身全球前列?三大创新是关键:

**超柔性电极:让大脑感知不到“异物”**

传统脑电极像硬质电线,容易损伤娇嫩的脑组织。此次脑智卓越中心研究团队研制的电极是目前全球最小尺寸、柔性最强的神经电极,截面积仅为国外同类产品的1/5到1/7,柔软程度超过百倍,弯折它用的力相当于一只蝴蝶拍打翅膀的力的几十分之一。此外,近期在深圳市第二人民医院也开展了基于全自主研发的植入式脑机接口技术的临床研究,其应用的薄膜电极像一片隐形眼镜,术中覆盖大脑皮层时,患者甚至感觉不到它的存在。

**毫秒级“读心术”**

实时在线解码是脑机接口技术的关键环节。系统需在十几毫秒窗口期内,完成神经信号的特征提取、运动意图解析及控制指令生成全流程。研究团队通过自主研发的在线学习框架,创造性实现了神经解码器的动态优化,让系统像“学习型翻译官”般适应大脑信号变化,实现了低延迟、稳健性、跨天稳定的实时在线运动解码。

**无线自由:甩掉“金属辫子”**

传统脑机接口需要导线连接外部设备,患者头部如同挂着“数据辫子”。脑智卓越中心研究团队成功开展临床试验的侵入式脑机接口设备系统具有无线信号传输、无线充电(通过定制的帽子)特点,实现对患者友好的人性化设计。此前,北大医院的“北脑一号”同样也实现了全无线植入——电极信号通过硬币大小的颅骨内置装置传输。

**未来生活图景:从治病到智联万物**

中国脑机接口有着广阔的应用前景。当技术不断破壁,生活场景正被重新定义:

**医疗革命:**未来医疗领域将迎来革命性变革。脊髓损伤患者用“意念”控制轮椅出行;癫痫患者手术中,医生通过实时脑信号避开语言功能区;对于渐冻症等严重运动障碍患者,新一代脑机交互系统将打破身体禁锢,重建其与外界的沟通桥梁。

通过脑机接口控制文字输出

(图片来源:参考文献\[1\])

**智能生活:**随着技术的持续突破,脑机接口将逐步实现从医疗康复到日常生活的广泛应用。这项技术不仅有望帮助运动功能障碍患者重获自主生活能力,还能为其提供和健康人群一样的娱乐方式,如玩电子游戏、浏览社交媒体等。

**人机共生:**当前,脑机接口技术已实现意念控制智能家居,标志着人机交互进入新维度。未来,这项技术或可直连机器狗、具身机器人等设备,扩展人类行动边界,重新定义人与机器的协作方式,推动社会向更智能、更融合的方向发展。

**“中国脑机方案”:希望与挑战并存**

目前,中国在脑机接口领域已展现出多重独特优势。例如,产学研医闭环,如深圳“微灵医疗+医院”模式、北京“北脑所+三甲医院”组合,让技术从实验室到病床的路径缩短;其次,基础研究获得突破。浙江大学揭示“大脑书写密码”,为精细控制奠定理论根基;此外,柔性技术领先。超薄电极、无线传输等创新,避开他国“硬科技”路径依赖。

尽管前景光明,挑战依然存在:在技术方面,设备长期稳定性、信号精度仍需提升;在伦理安全方面,隐私保护、意识干预等议题亟待规范;在成本控制方面,当前植入费用高昂,普及还需产业链支持。

回望五年前,中国脑机接口还鲜有人知;如今,我们拥有了诸多突破以及成果。这些突破背后,是科学家们对“重建人类功能尊严”的执着。当截瘫患者小锐哽咽着喝下第一口自己“操控”的水时,当电子游戏中的角色在脑电波指挥下腾挪闪避时,我们看到的不仅是技术胜利,更是科技对生命最温暖的致意。

尽管当前受益者仅是少数先行者,但技术背后是数百万人的期盼——据《中国脊髓损伤者生活质量及疾病负担调研报告2023版》及中国残疾人联合会等数据,中国超500万脊髓损伤、渐冻症及截肢患者群体,正在等待脑机接口从“临床试验”走向“普惠医疗”的那一天。未来,随着“中国脑机方案”惠及,这条赛道将证明:最伟大的创新,永远始于用技术造福人类的初心。

**参考文献:**

\[1\]Qi Y, Zhu X, Xiong X, et al. Human motor cortex encodes complex handwriting through a sequence of stable neural states\[J\]. Nature Human Behaviour, 2025: 1-12.

甘蔗得病就减产20%?科学家破解甘蔗抗病基因定位难题

**出品:科普中国**

**作者:黄依婷(中国科学院微生物研究所)**

**监制:中国科普博览**

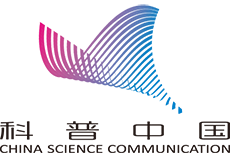

甘蔗是全球最重要的糖料和能源作物之一,其生产却面临着严峻的生物胁迫挑战。你知道吗?每年因为病原菌和害虫的侵袭,甘蔗产量损失多达20%(参考文献\[1\])!这一数字不仅意味着种植者承受着惨重的经济损失,更可能引发全球糖业市场的连锁反应,糖价波动,最终影响终端消费者的切身利益。

甘蔗黑穗病

(图片来源:参考文献\[2\])

面对这些病害,甘蔗自身有没有办法抵抗呢?其实,植物和人类一样,也有自己的“免疫系统”。其中,NLR基因就像是甘蔗体内的“特种部队”,专门负责识别和抵抗入侵的病菌。它们属于植物免疫系统的核心组成部分,可分为TIR-NLR(TNL)和CC-NLR(CNL)等亚类。不过,有研究揭示,在单子叶植物(被子植物的一大类,其种子仅含一片子叶)中TNL在进化过程中丢失,甘蔗也属于这类植物。

NLR基因编码的蛋白质能精准探测到病菌的攻击,并快速启动防御反应,就像植物界的“雷达预警系统”。但问题是——甘蔗的基因组极其复杂(多倍体且染色体数目庞大),这些基因一直很难被精准定位。这就导致甘蔗的抗病机制难以破解,育种专家就像在没有地图的情况下寻找一把钥匙,既不知道钥匙在哪,也不知道它长什么样,抗病品种选育效率极低。

NLR基因识别和抵抗入侵病菌示意图

(图片来源:作者)

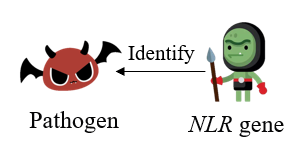

最近,我们团队(中国科学院微生物研究所林啸研究团队)开发了一个新工具DaapNLRSeek,专门用于精准预测甘蔗中的NLR类抗病基因。该工具利用甘蔗近缘的二倍体植物高粱和蔗茅的基因数据作为参考,结合多种工具,在多倍体甘蔗基因组中更准确地识别和注释抗病基因(参考文献\[3\])。该研究不仅为甘蔗抗病育种提供了重要基础,也为其他多倍体植物的NLR基因预测提供了参考。

**参考“近亲”,开发新工具定位甘蔗NLR基因**

在开发新工具之前,寻找甘蔗的抗病基因面临重重困难,这主要是由两个原因导致的:

**1. 基因组太复杂**

常见的农作物比如水稻、高粱的基因组为二倍体,共20条染色体,但甘蔗不一样。以甘蔗栽培种R570为例,其染色体数目高达114条!且呈现非整倍体特征,即不同染色体的拷贝数参差不齐——有的染色体可能有8个拷贝,有的却只有6个或7个。这种情况就像要在一座藏书数百万册的超级图书馆里,寻找一本没有编号的特殊书籍。更棘手的是,这本书不仅存在多个相似版本(同源基因),而且每个版本的章节顺序还略有不同(等位基因变异),甚至有些页面还是残缺不全的(基因组组装空白区)。

(图片来源:作者使用AI生成)

**2. 抗病基因会“变装”**

NLR基因家族在进化过程中经常复制、重组,导致它们的序列千变万化,用普通方法很难准确识别。通常会出现两种情况:

一种是种特异性扩张。例如,甘蔗的NLR基因数量(R570大约有3528个)远超高粱(Btx623约334个),部分基因簇经过复制形成“抗病基因簇”。

另一种则是假基因干扰。多倍化导致部分NLR基因拷贝功能丧失(如缺失关键结构域),但这些非功能性序列仍在基因组中留存,显著增加了基因注释的复杂性和难度。

鉴于甘蔗的基因组太复杂,如品种XTT22的NLR基因数量高达5827个,传统人工注释方法面临巨大挑战。于是,我们换了个思路——找甘蔗的“亲戚”帮忙!甘蔗的近亲高粱和蔗茅的基因组相对简单,它们的NLR基因和甘蔗很相似。于是,我们团队先在高粱和蔗茅中精准定位NLR基因,再用这些信息去甘蔗基因组里“搜捕”类似的基因。

我们开发的DaapNLRSeek结合了多种工具,以高粱和蔗茅的NLR基因为参考,通过检索、注释和结构域验证这三步来精准定位和注释甘蔗中的NLR基因。

![]()rId15

(图片来源:作者使用AI生成)

**研究发现:找出大量抗病基因**

借助DaapNLRSeek,我们在寻找甘蔗抗病基因方面获得了一定成就:

**1.找到2万多个抗病基因**

在5个甘蔗品种中,我们的研究预测出了20904个NLR基因,比传统方法多出了7%-48%!

**2.“配对NLR基因”图像:“感应器+开关”**

研究还发现了两对“配对NLR基因”(G9-1/G9-2、G14-1/G14-2),它们就像“搭档”一样工作,通常由一个“传感器”(负责识别病原体)和一个“执行器”(负责激活免疫反应)组成,通过蛋白互作实现精准调控。同时,G9-2和G14-1携带的蛋白激酶结构域为病原识别提供了天然的改造靶点。

这类“配对NLR基因”在水稻中也曾被报道——RGA4和RGA5基因对。其中,RGA4负责“拉警报”,通过触发植物细胞死亡来启动防御反应;RGA5则像“识别器”,既能作为病原体的受体,又能抑制RGA4引起的植物过度免疫反应,从而维持植物免疫系统的稳态平衡。

**3. 抗病基因的“远古扩张”**

研究发现,甘蔗的NLR基因家族早在高粱和蔗茅分化时就已发生大规模扩张,比甘蔗自身发生复杂多倍体化事件的时间还早。

**助力甘蔗抗病育种,推动绿色农业发展**

**1. 减少对农药的依赖,保护环境**

借助该工具帮助科学家找到甘蔗中的抗病基因,辅助抗病品种的培育,减少对农药的依赖。

**2.“配对NLR基因”可作为工程化改造的载体**

通过结构域替换或特异性改造,“配对NLR基因”可被设计为能够识别不同病原体的新型抗病系统。

**3. 推广到其他作物**

这一方法不仅适用于甘蔗抗病育种,还能为小麦、马铃薯等多倍体作物的抗病基因挖掘提供新思路,从而为保障全球粮食安全作出重要贡献。

甘蔗病害防治面临重大挑战,但是随着测序技术的快速发展及其成本的不断降低,近年来逐渐有高质量甘蔗染色体水平的基因组被拼装。基于这些数据,我们便可在基因层面上研究甘蔗的进化及其关键农艺性状的遗传机制。这项研究便是在已有的数据基础上开发出新的工具,挖掘出了甘蔗基因组中隐藏的信息。

这一成果不仅深化了我们对植物免疫系统的认知,更为未来的绿色农业发展提供了新方向、新路径。

**参考文献:**

\[1\]Muhammad Aslam Rajput et al. “Sugarcane Smut: Current Knowledge and the Way Forward for Management” Journal of Fungi (Basel, Switzerland) 7, no. 12 (2021): 1095.

\[2\]Bhuiyan, Shamsul A., et al. “Sugarcane smut, caused by Sporisorium scitamineum, a major disease of sugarcane: a contemporary review.” Phytopathology® 111.11 (2021): 1905-1917.

\[3\]Huang, Yiting, Yingfeng Luo, and Xiao Lin. “DaapNLRSeek, prediction and evolution of resistance genes in polyploid sugarcane genomes.” iScience (2025).

我国突破3500米深海观测技术!这套浮标系统有多厉害?

**出品:科普中国**

**作者:王旭 刘长华 王敏 贾思洋 王春晓(中国科学院海洋研究所)**

**监制:中国科普博览**

海洋是人类生存发展的新疆域,也是各国竞相角逐的制高点。海洋观测作为认识海洋、经略海洋的基础,其技术发展对于提升海洋环境监测能力、强化灾害预警预报水平、增强海洋资源开发能力、促进海洋经济发展至关重要,是我国顺利实施海洋强国战略的重要保障。当前,我国海洋观测技术领域的主攻方向包括:把握国际海洋科技前沿,建设全球海洋立体观测网和国家近海业务化精准观测系统,自主研制海洋环境监测探测技术与核心装备。

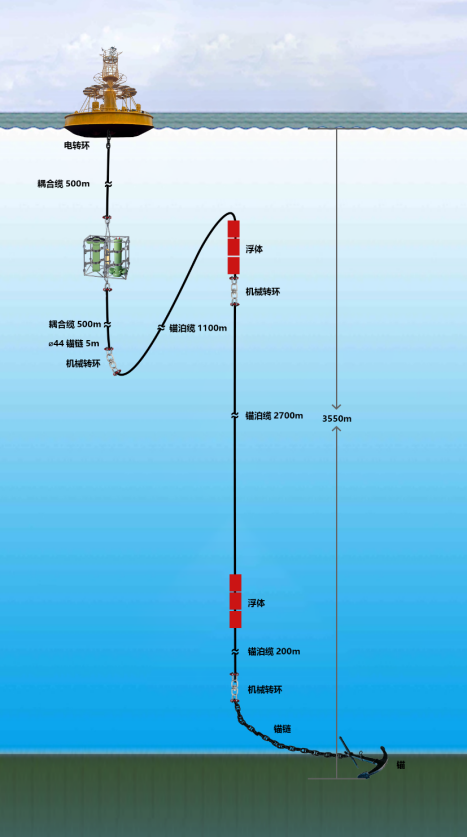

2025年6月,我国研发的海气交互关键层大剖面综合同步观测浮标系统,成功在南海3500米水深完成布放,将开展面向复杂海洋动力环境及高海况背景下的南海海气通量和海洋—气象水文生态要素长期观测和综合同步数据获取。该项目是由我们所(中国科学院海洋研究所)牵头,联合了多家单位,历时近三年研发完成。

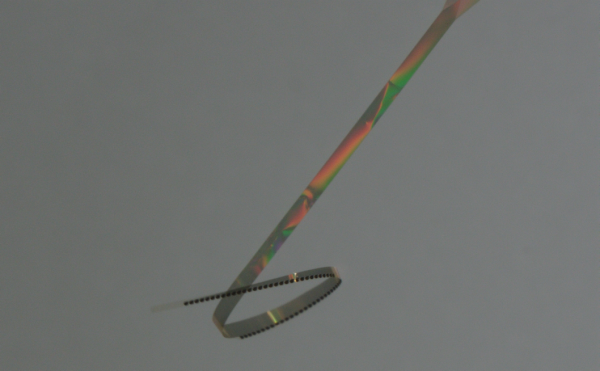

布放现场

(图片来源:中国科学院海洋研究所海洋观测网络管理中心)

该浮标系统的成功布放开创了国内外在超3500米水深布放大剖面观测浮标系统的先例。目前,系统整体运行稳定,数据接收正常,将为深化对南海海气交互关键层的系统科学认知提供关键的技术和数据支撑,为我国防灾减灾、海洋环境安全保障保驾护航。

**攻克技术瓶颈,实现海洋观测技术跨越式发展**

深海(尤其3500米以上)长期同步观测技术曾是全球难题。深海锚泊浮标是实时获取深海大洋长期连续观测资料的主要手段之一,我国相关科研单位(主要以中国科学院海洋研究所和自然资源部第一海洋研究所为代表)经过多年努力,已在西太平洋和印度洋获得了大洋上层和海气界面长时间序列的实时连续观测资料,其技术已经达到国际同类浮标(美国ATLAS浮标、日本TRITON浮标)的先进水平。

然而,实现海洋大气剖面与水体剖面的大剖面综合同步观测,曾是国际海洋学界面临的重大技术挑战。海洋大气剖面观测包括二氧化碳、温度、湿度、风场等多种海洋参数的大范围快速精确测量;水体剖面观测包括1000米以浅的水体(水深不超过1000米的海水层)水文要素(水温、盐度、流向、流速)、生态要素(溶解氧、叶绿素)剖面的连续观测。其难点在于小型化低功耗技术、大数据量传输技术及其稳定性。若能实现海洋大气-海气界面-水体大剖面多要素同步观测,将对我国海事活动保障、海洋能源开发、海洋防灾减灾预报等起到至关重要的作用。

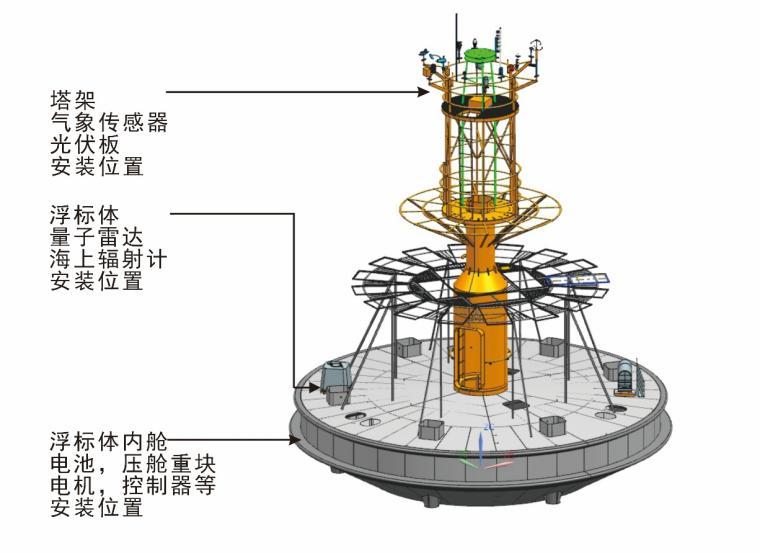

此次首套超3500米水深浮标系统布放成功,填补了国内外在大水深、大剖面、大浮标观测技术领域的空白。我们团队创新设计了适用于深海高海况的高稳性浮标结构和锚系结构,开发了海洋量子激光雷达和海洋微波辐射计等多套先进的观测设备,实现了水上10千米、水下1千米的“大气-界面-水下”综合同步观测,有效推动了海洋观测技术跨越式发展。

**技术突破解析**

**浮标体:“稳如泰山”的设计**

我们团队设计研发了高稳性的浮标体,重点解决了浮标观测系统在高海况下的稳定性、可靠性和长期在位观测的能力,可适应风速超过60米/秒,最大波高20米的极端工作环境。

为此,我们建立了浮标-锚系耦合水动力分析模型,开展了初稳性、大倾角稳性、极限海况下的稳性衡准数以及谐摇幅值等参数的计算分析,并据此优化完善了大浮标体结构形式和设备布置方案。在深水锚系设计方面,通过搜集拟布放站位历年的风、浪、流等环境参数,建立有限元计算模型,并施加环境载荷,计算分析了深水系留缆的形态和受力情况,对关键部位和节点加密计算,最终研发出可靠的“耦合缆-系泊缆-锚链”锚系链接方案。此外,我们设计了倒S型松弛式锚系结构,使浮标可以安全可靠地布放于超3500米水深站位。

总之,浮标体作为观测系统的载体平台,其“稳如泰山”的结构设计为各观测模块发挥高精度观测性能提供了保障,是整套观测系统安全运行的“铠甲”。

标体结构示意图

(图片来源:自然资源部第一海洋研究所海洋与气候研究中心)

深海耦合锚系设计

(图片来源:自然资源部第一海洋研究所海洋与气候研究中心)

**观测设备:海空一体同步**

该浮标系统搭载了我们自主研发的两款海上大气剖面多参数遥感设备,包括用于探测大气剖面二氧化碳和风三维结构特征的海洋量子激光雷达,以及用于探测温度和湿度垂直剖面的多波段微波辐射计。其同类探测设备的陆用版本通常具有大型化、高耗能的特点,要将其搭载于海洋浮标上,需要解决其小型化、低功耗、模块化、易维护等技术难点。为此,我们团队进行了多年技术攻关,开展了多次海洋浮标模拟实验,包括安装测试、功耗测试、通信测试等,终于研发出了适用于海洋环境的海洋量子激光雷达和海洋微波辐射计。

海洋量子激光雷达同时综合应用差分吸收、铟镓砷量子探测、偏振探测和多普勒探测等多种先进探测技术,以及脉冲编码技术、多发多收技术和主动式光纤耦合修正方法等先进软件算法,提升了探测性能,实现了更远距离、更高精度的大气探测;对大气剖面二氧化碳的观测范围可达到0-1千米,浓度误差小于10ppm(百万分率),对风场探测的距离超过了3千米,风场距离分辨率小于30米,风速误差小于0.5米/秒,风向误差小于10度。

海洋微波辐射计以自主研制的地基微波辐射计为基础,通过特定材料选用、工艺设计、环控系统设计、软件算法开发等方法,解决了海上高温、高湿、高盐等恶劣环境下的设备持续稳定工作难题,并实现了复杂海况条件下的精确探测。该设备可以连续、可靠、稳定地探测海洋大气温湿垂直廓线,其探测范围可达10千米,探测层数为73层;对大气温度剖面探测误差为0.98K(开尔文);相对湿度剖面探测误差为9.54%。

浮标系统同时对水下1000米以浅的水体水文要素(水温、盐度、流向、流速)、生态要素(溶解氧、叶绿素)剖面连续观测。突破了水下大深度剖面数据的可靠传输技术,采用感应耦合传输式高精度温度、温盐深、溶解氧仪、叶绿素仪等测量仪,并集成中控系统和声学多普勒海流剖面仪(ADCP)作为浮标水下观测系统的观测设备。此外,开发了超高分子聚乙烯缆绳结合包塑缆形成新型耦合缆,实现了水体剖面各要素的连续观测和实时传输的目标。

浮标系统通过智能数据采集与控制系统将大气剖面与水体剖面同步观测数据进行整合压缩,并统一回传至岸基,真正实现了“海空一体”的大剖面同步观测。

布放现场

(图片来源:中国科学院海洋研究所海洋观测网络管理中心)

**能源供给:“超长待机”能力**

众所周知,海洋观测浮标在海上的工作周期受限于能源供给。充足、合理的能源供给方案可以保证观测系统长周期稳定运行。我们团队聚焦大剖面浮标在海上运行时的能源供给问题,尤其在高海况下实施大气、海气通量以及水体观测的高能需求,开展了太阳能、风能、温差能和波浪能等多种能源供给方案设计,旨在研发适用于高海况下浮标平台的多种类型能源补给与控制系统,实现浮标大功率、长周期能源供给。

依托中国科学院海洋研究所黄、东海站现有浮标观测网收集浮标布放点的历史风、辐射度、波浪、温度数据,我们通过模拟仿真确立了供电系统各组件的最佳容量配置。同时针对蓄电池的特点,仿真演绎设计四段式充电策略(涓流充电、恒流充电、恒压充电、浮充电)提高电池的使用寿命。进一步,通过设计开关频率高、反馈环路带宽的稳压电路实现负载的快速动态响应。最后,我们在海上浮标进行了四种能源供给方式与蓄电池集成试验,确保各路理论设计的准确性。

基于以上研究与设计,我们最终开发出了多种能源采集和优化的充放电控制功能,太阳能、风能、温差能和波浪能之间可智能切换,实现能源的优化配给,保证了浮标系统的超长待机。

布放现场

(图片来源:中国科学院海洋研究所海洋观测网络管理中心)

**科学价值与应用**

**科研:开展深海南海海气交互研究,助力全球气候变化模型优化。**

海洋观测浮标具有船基监测、岸基监测和卫星遥感等其他观测手段不可替代的重要作用,能够在不同时间尺度上、各种天气情况下、复杂海洋水体环境中连续获取海上资料,特别是能在台风、风暴潮、巨浪、强海流、大风等恶劣环境条件下,直接获取具有代表性和实时性的海洋环境过程资料。

值得一提的是,我们此次研发的浮标系统实现了多项技术突破,其突出特点包括:能够在特定海域长期连续观测、较强的复杂海洋环境适应性、观测数据准确度高、实现全自动化无人值守运行、兼顾大气-界面-水体观测等。

在这些优势的加持下,我们能对我国南海海域的气象、水温、水质等参数及特殊的海洋现象进行长期观测和实时精细化监测。有助于进一步阐明该海域海洋动力环境多时间尺度变化特征和机理,研究该海域海气相互作用、海洋动力过程、生物地球化学过程、生态动力过程之间的耦合作用,揭示海洋物质通量、初级生产力及生物资源变动之间的关系,发展各类海洋要素的预测模式等,进而填补我国对南海“看得清、查得明、报得准”的国家需求。

**民生:提升台风预警、海洋污染监测精度。**

南海是台风发生频率最高的海域之一,精准“把脉”台风动向是关乎民生的重要技术。该浮标系统获取的实时数据可同步到相关气象部门的预报模式中,为台风路径的准确预报和预警提供重要的校准、验证作用,有效提高对台风路径预报的准确性。该浮标系统所获取的水文参数数据将同步修正该海域水动力环境数值模式,对可能发生的海洋污染物的扩散和迁移轨迹进行更精准的数值模拟分析,预报污染物的可能影响范围,为相关海事部门相关决策提供有利的科学理论保障体系。

**国际地位:标志我国深海观测技术迈入世界领先梯队。**

该浮标系统融合了高稳性浮标体、传感器、能源系统、大数据量传输等多项关键技术,重点解决了高海况下的稳定性、可靠性和长期在位观测技术;建立了浮标-锚系耦合水动力分析模型,优化完善了大型浮标深海系留设计;研发了适用于高海况下的太阳能、风能、温差能、波浪能等复合型能源供给与综合管控系统,实现了浮标的大功率、长续航能源供给;开展了大型浮标智能数据采集与控制、数据质量实时在线控制、大数据量传输、主被动结合的浮标安防等系列关键技术研究,提升了海洋浮标的数据质量与安全防护能力;突破了海气通量、水体剖面观测、空气二氧化碳观测等系列关键技术。该浮标系统的成功布放,标志着我国深海观测技术迈入世界领先梯队。

浮标运行情况

(图片来源:中国科学院海洋研究所海洋观测网络管理中心)

**未来展望**

该浮标观测技术现阶段实现了垂直剖面观测的技术突破,适用于全球范围的深海研究。在此背景下,以海气交互关键层大剖面综合同步观测浮标系统为代表的新型海洋观测技术,不仅可为我国深远海观测领域提供技术助力,更能成为实现“透明海洋”立体观测网的重要技术突破口,为构建高精度海洋环境监测体系提供重要支撑。

目前,国外发达国家在全球海洋关键海域建立了大规模的浮标监测网。随着我国海洋事业的发展,也必然面临深远海综合海洋环境网络化观测的新需求,其中水平方向的组网观测将成为下一阶段技术攻关重点。

只有人类会使用工具?其实,动物们早就在用了

**出品:科普中国**

**作者:张应超(生态学硕士)**

**监制:中国科普博览**

你或许听说过这样一句话:“制造和使用工具是人与动物的本质区别之一。”本杰明·富兰克林曾将人定义为“一种会制作工具的动物”,这一论调曾被广泛接受。伟大导师马克思也指出:“劳动资料的使用和创造,虽然就其萌芽状态来说已为某几种动物所固有,但是这毕竟是人类劳动过程独有的特征。”(参考文献\[1\])

因此,对于“使用工具是人类的独有能力”这一观点,很多人会表示赞同。但事实真是如此吗?

**使用工具的动物,海陆空皆有分布**

实际上,从19世纪末开始,人们就已经观察到动物利用外物来取食的行为(参考文献\[3\])。但一直到20世纪60年代,人们仍普遍认为使用工具是人类的独有行为,在名义上把工具使用权牢牢攥在人类自己手里。然而,随着越来越深入的观察与研究,人们逐渐认识到,还有很多动物都会做出与人类相似的使用工具行为。

**乌鸦**“****智慧取食****”

小学课本中的文章《乌鸦喝水》是一则来自《伊索寓言》的故事,讲述一只乌鸦将石块投入到水瓶中解决了喝水问题。这种乌鸦“智取”的剧情并非虚构,而是在现实中真切上演。在一项实验中,秃鼻乌鸦*Corvus frugilegus*为了吃到试管中的虫子,直接亮出了利用金属丝弯曲钩取食的神操作(参考文献\[4\])。

秃鼻乌鸦用铁丝从试管中取出装有虫子的桶

(图片来源:参考文献\[4\])

**卷尾猴的“河滩厨房”**

在巴拿马共和国柯义巴岛西北的的河滩上,人们观察到了白脸卷尾猴*Cebus capucinus*的“河滩厨房”。在河滩上,它们将石头作为“厨具”——石砧、石锤,它们使用这些工具砸开棕榈果及蜗牛的壳,以获取食物(参考文献\[5\])。

(a) 置于石砧上的锤石;(b)位于河床上的石砧及其上的石锤、和周围的棕榈果碎片;(c)成年雄性白脸卷尾猴雄尾猴正在用锤石在石砧上加工食物,而同种动物则专心地观察;(d)在海岸上,成年雄尾猴在木砧上用锤石加工不明食物。

(图片来源:参考文献\[5\])

**鹦鹉巧制“****美容仪****”**

2021年,《科学报告》记录了一只名为布鲁斯的残疾啄羊鹦鹉*Nestor notabilis*使用石子清洁羽毛。由于上喙缺失,它不能像同种的其他鹦鹉一样,使用完整的喙来完成进食和梳理羽毛等基本功能。因此,它机智地使用下喙和舌头固定石头,借助这一工具梳理自己的羽毛(参考文献\[6\])。

布鲁斯使用下喙和舌头衔住物体

(图片来源:参考文献\[6\])

除此之外,海洋哺乳动物中也发现了工具使用的典型案例。目前为止,海獭*Enhydra lutris*是唯一会在捕食时使用石头的海洋哺乳动物。它们习惯于使用石头处理一些双壳类或海螺(参考文献\[9\])。

野生海獭正在用石头敲击贻贝

(图片来源:参考文献\[9\])

**灵长类动物早已迈入“石器时代”**

实际上,动物并非近现代才开始使用工具,它们使用工具的历史甚至能追溯到几千年前。

**西非黑猩猩的**“****石器时代****”

2007年发表在《美国国家科学院院刊》上的一项研究显示,早在4300年前,西非的这片雨林中就出现了一个平行的“黑猩猩石器时代”,这一时间甚至早于该地区农业定居村庄的出现。这意味着,通过石头加工获取食物这一技术可能源自人类和黑猩猩*Pan troglodytes*的共同祖先,而非通过模仿或趋同进化独立产生(参考文献\[7\])。

如此看来,电影《猩球崛起》是有科学依据的,说不定在另一个平衡时空,人类和黑猩猩交换了各自的演化命运。

**巴西髯悬猴的“工具迭代”**

无独有偶,在巴西的一处遗址中,科学家发现髯悬猴*Sapajus libidinosus*也早在3000年前就迈入了“石器时代”,其使用工具的方式还在数千年的时间里因食物不同而发生了改变,这是首次在人类以外物种中记录到此类文化行为演化现象(参考文献\[8\])。

总而言之,虽然人类与黑猩猩可能从共同的祖先处继承了使用石头的技能(参考文献\[9\]),且人类在制造和使用工具方面已经与其他动物分道扬镳,但制作工具(尤其是石器)显然不是人类独有的身份标签。

**人类使用先进工具的同时,警惕滥用工具**

黑猩猩或许与我们共享了“用石头砸坚果”的原始技能,但人类却把工具玩成了改变世界的“魔法”——不仅会用石头,还能把石头打造成矛、斧、箭头,甚至发展出青铜器、铁器以及现代技术加持下的各类高精尖仪器。显然,当液压驱动的挖掘机遇上黑猩猩用来掏取白蚁的树枝,两者已经完全不是一个量级。

不过,还需清醒地认识到,随着工具技术的进步,我们人类必然要肩负起更多的职责。我们使用工具的“魔法”可以让荒漠变绿洲,也可能会让雨林变裸地。面对这种双重可能性,掌握这根“魔法杖”的我们必须谨慎地审视世界,合理地使用工具,才能维系住这个精彩的动物世界。

**参考文献**

\[1\]文超,杜澄举,申黎明,等. 动物使用工具行为研究进展\_文超\[J\]. 动物学杂志, 2022, 57(03): 462-477.

\[2\]高星. 制作工具在人类演化中的地位与作用\_高星\[J\]. 人类学学报, 2018, 37(03): 331-340.

\[3\]Peckham George. On the instincts and habits of the solitary wasps /\[J\]. Pub. By the State,, 1898.

\[4\]Christopher D. Bird,Nathan J. Emery. Insightful problem solving and creative tool modification by captive nontool-using rooks\[J\]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2009, 106(25): 10370-10375.

\[5\]Claudio M. Monteza-Moreno,Tamara Dogandžić,Kevin A. McLean, et al. White-Faced Capuchin, Cebus capucinus imitator, Hammerstone and Anvil Tool Use in Riparian Habitats on Coiba Island, Panama\[J\]. International Journal of Primatology, 2020, 41: 429-433.

\[6\]Amalia P. M. Bastos,Kata Horváth,Jonathan L. Webb, et al. Self-care tooling innovation in a disabled kea (Nestor notabilis)\[J\]. Scientific Reports, 2021, 11.

\[7\]Julio Mercader,Huw Barton,Jason Gillespie, et al. 4,300-Year-old chimpanzee sites and the origins of percussive stone technology\[J\]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2007, 104: 3043-3048.

\[8\]Tiago Falótico,Tomos Proffitt,Eduardo B. Ottoni, et al. Three thousand years of wild capuchin stone tool use\[J\]. Nature Ecology & Evolution, 2019, 3: 1034-1038.

\[9\]Michael Haslam,Jessica Fujii,Sarah Espinosa, et al. Wild sea otter mussel pounding leaves archaeological traces\[J\]. Scientific Reports, 2019, 9.

三条腿的蛤蟆不好找,四条腿的鸟……等等你说几条腿?

**出品:科普中国**

**作者:张应超(生态学硕士)**

**监制:中国科普博览**

“二足而羽谓之禽, 四足而毛谓之兽”,这是《尔雅》中对鸟的释义,符合我们对鸟类的普遍认知。然而,在南美洲亚马逊流域的热带雨林中,却栖息着一类长着四条腿的“鸟中另类”——麝雉(*Opisthocomus hoazin*)。

众所周知,鸟类在演化过程中前肢特化成翼,因尔具备了飞行的能力。那么,麝雉的四条腿究竟是“顽固派”对原始性状的坚守,还是“维新派”在面对新环境的勇敢变革呢?讨论这个问题之前,我们先来认识一下麝雉。

**颠覆常规的麝雉长什么样?**

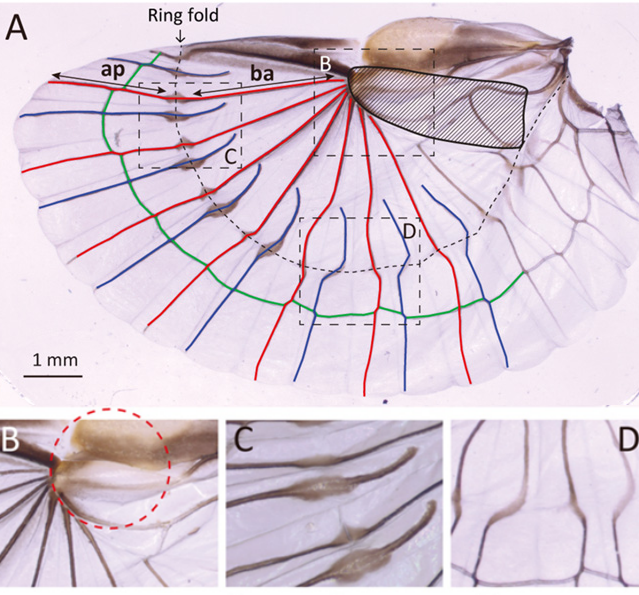

当麝雉的雏鸟从巢穴中探出头时,你会惊讶地发现:这只鸟如同它们遥远的祖先那般长着“四条腿”!破壳而出时,麝雉雏鸟的翅膀前端便长有两枚锋利的翼爪,这种独特的“四足”结构,在现代鸟类中非常罕见,这也帮助其成为了“未成年鸟中的爬树高手”。配合后肢的爪,它们可以灵活地在筑巢的树枝间攀爬以躲避天敌。

麝雉雏鸟带爪的翅膀

(图片来源:Nature Picture Library)

当遇到危险时,幼鸟会迅速跳入水中躲避,当危险解除后,再通过四肢配合重新爬回巢穴——这招“水陆两栖”逃生术,让麝雉的许多天敌束手无策。

雏鸟利用翅膀上的爪攀爬

(图片来源:Nature Picture Library)

**成年麝雉:因消化方式“臭名昭著”**

随着幼鸟长大,大部分麝雉的翼爪会逐渐退化消失,与此同时,它们独特气味的消化系统成为另一个 “臭名远扬”的特征(参考文献\[1\])。

成年麝雉以树木和灌木的幼叶、嫩枝为食,但与大多数鸟类依靠砂囊研磨食物不同,它通过前肠微生物发酵将植物纤维素转化为单糖(参考文献\[2\])。在这个过程中,树叶在微生物的发酵下会产生大量甲烷和挥发性脂肪酸,这些刺鼻的气体通过打嗝排出,形成了它独特的气味标记(参考文献\[3\])。

因此,麝雉虽然被圭亚那列为国鸟,但当地人也毫不留情地给它取了“臭安娜”的外号。成年麝雉的这一特征似乎正印证了一些反派的宣言:“如果不能流芳千古,那便选择遗臭万年”。

麝雉自身也为此付出了代价:沉重的嗉囊和特化的胸骨限制了飞行能力,使它们成为鸟类中的“笨拙飞者”。不过,这种看似不利的适应性变化,却让麝雉在生态位上独树一帜——当其他鸟类为寻找果实或昆虫奔波时,麝雉却能依靠丰富的树叶资源稳定生存。当然,相比与这种独特的生态位,麝雉独特性状的演化路径才更让人好奇!

**演化之谜:“顽固派”还是“维新派”?**

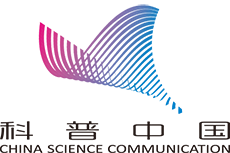

在雉被发现之后,它的分类地位一直是鸟类学中的难题。2015年科学家以史无前例规模(198种鸟类)构建了鸟类的系统发育树,此前与鹤属(Grus) 和鸻属(Charadrius)归为一个演化分支的麝雉被独立出来与其他的陆生鸟类组成一个演化支。麝雉作为这一演化支其余所有种类的姐妹群而具有独特的演化地位:它是现存最古老的鸟类谱系之一,其分化可追溯到约6400万年前,其祖先在演化中早早与其他鸟类分道扬镳(参考文献\[4\])。

这表明着它可能作为一个演化中的“顽固派”,坚守着祖宗之法不可变,而保留了其祖先四足的原始性状。

麝雉在系统发育树中的位置

(图片来源:参考文献\[5\])

2024年基于更多鸟类(363种)的基因组再次构建了一个系统发育树,这次麝雉又被重新归为一个演化分支:Elementaves,这一分支中还包含了鹈鹕、企鹅等类群。但有约 33.7% 的基因树不支持麝雉归入 Elementaves 的拓扑结构,部分基因显示其与其他类群更近缘。这种不一致性源于白垩纪-古近纪灭绝事件(K-Pg 事件)后鸟类短时间内大量分化。

这就意味着之前被认为是“顽固派”的麝雉,倒向了“维新派”。在大灭绝之后的生态机遇驱动下为适应树栖生态位重新演化出翼爪(参考文献\[2\]\[5\]\[6\]),麝雉摇身一变,从那个高喊祖宗之法不可变的顽固分子变成了灵活适应环境的变革者。

**演化而非进化!**

麝雉仿佛一位着急到额外长出一双手的指挥家,提醒着它的伙伴们——在生物的演化中并非不断淘汰“原始”的性状,而是被动接受环境的选择。换句话说,“evolution”应该是“演化”而非“进化”,这也是学术领域翻译的趋势。因为历史惯性而使用的“进化”一词最终会淹没在历史的烟尘中。

当我们再次使用“进化”一词的时候,要警惕这个词在中文语境中隐含的“必然进步”/“有明确方向”的意思。这里有一只长着四足的奇特鸟类用它自身化作的谜团提醒着我们:生物只是在适应环境,而非变得“更加高级”!

**参考文献:**

\[1\]OLSON S L. A New Family of Prmitive Landbirds from the Lower Eocene Green River Formation of Wyoming\[J\]. Papers in Avain Paleontology. Honoring Pierce Brodkorb, 1992, 36: 127-136.

\[2\]HUGHES J M, BAKER A J. Phylogenetic Relationships of the Enigmatic Hoatzin (Opisthocomus hoazin) Resolved Using Mitochondrial and Nuclear Gene Sequences\[J\].

\[3\]吴炯. 麝雉\[J\]. 自然杂志, 1990(8): 488-1.

\[4\]PRUM R O, BERV J S, DORNBURG A, 等. A comprehensive phylogeny of birds (Aves) using targeted next-generation DNA sequencing\[J/OL\]. Nature, 2015, 526(7574): 569-573. DOI:10.1038/nature15697.

\[5\]Genomes, fossils, and the concurrent rise of modern birds and flowering plants in the Late Cretaceous\[EB/OL\]. \[2025-05-30\]. https://www.pnas.org/doi/epub/10.1073/pnas.2319696121.

\[6\]STILLER J, FENG S, CHOWDHURY A A, 等. Complexity of avian evolution revealed by family-level genomes\[J/OL\]. Nature, 2024, 629(8013): 851-860. DOI:10.1038/s41586-024-07323-1.

\[7\]MÜLLNER A, EDUARD LINSENMAIR K, WIKELSKI M. Exposure to ecotourism reduces survival and affects stress response in hoatzin chicks (Opisthocomus hoazin)\[J/OL\]. Biological Conservation, 2004, 118(4): 549-558. DOI:10.1016/j.biocon.2003.10.003.

没有花瓣的花也能传粉?一滴神奇液体立大功!

**出品:科普中国**

**作者:秦亚龙(江苏省中国科学院植物研究所·南京中山植物园)**

**监制:中国科普博览**

在植物王国,有种神奇的生命现象——传粉滴(Pollination drops),它们像是植物精心调配的“生物快递”,承载着花粉传递的使命。从古老的银杏(Ginkgo biloba)到濒危的红豆杉(Taxus wallichiana var. chinensis),裸子植物通过传粉滴,完成了跨越亿万年的生存接力。今天,让我们走进传粉滴的微观世界,揭开裸子植物繁衍生息的生存智慧。

银杏叶片

(图片来源:作者拍摄)

**什么是裸子植物及其传粉滴?**

裸子植物和被子植物合称为种子植物,它们都以种子进行繁殖,这是区别于蕨类等孢子植物的关键特征。与被子植物相比,裸子植物的种子裸露,其外层没有果皮包裹,因此不能形成果实,银杏、红豆杉、水松Glyptostrobus pensilis、圆柏Juniperus chinensis、水杉Metasequoia glyptostroboides、苏铁Cycas revoluta等都属于裸子植物。

南方红豆杉

(图片来源:作者拍摄)

裸子植物的花并不是真正意义上的花,因为它们没有真正的花瓣、花萼和雄蕊。在春季,很多人可能遭受过柏树花粉的“暴击”,但仔细观察就会发现,这些植物并没有鲜艳的花瓣。因此,裸子植物的雌花和雄花从专业上分别称为大孢子叶球(雌球花)和小孢子叶球(雄球花)。

南方红豆杉雄花

(图片来源:作者拍摄)

南方红豆杉雌花

(图片来源:作者拍摄)

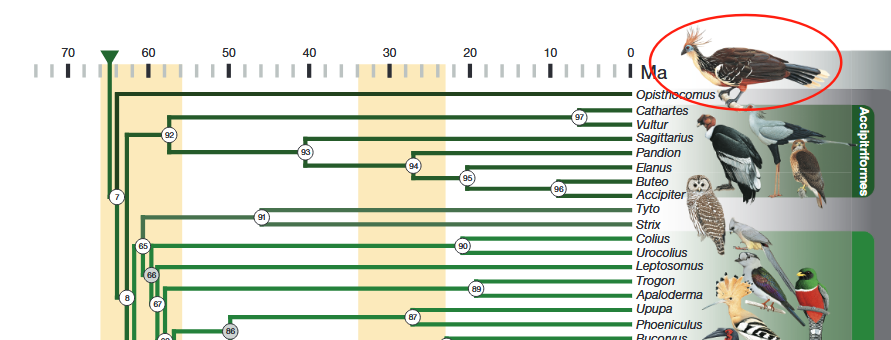

传粉滴是裸子植物的雌花在授粉期间由胚珠的珠心在珠孔处周期性分泌的水状分泌物,像清晨的露珠般晶莹,富含糖类、蛋白质、氨基酸等营养物质。它直接参与花粉的捕捉、萌发和受精过程,通过吸附空气中的花粉颗粒,为花粉萌发提供营养和信号,并随着传粉滴的蒸发和收缩将花粉带入珠孔内完成受精。

传粉滴是大多数裸子植物传粉系统的重要组成部分,在裸子植物生殖过程中扮演着非常重要的角色。目前,尚无证据表明被子植物存在真正的传粉滴。科研人员曾在黄花大苞姜上发现了花粉滑动授粉机制——通过油质液浆状的花粉从花粉囊中溢出后流向柱头,从而实现自花传粉,但这也并不属于传粉滴现象。

**裸子植物银杏——植物界的“活化石”**

银杏常被誉为植物界的“活化石”和“大熊猫”,属于国家一级重点保护植物。这一殊荣源于其悠久的演化历史:银杏早在3.45亿年前的石炭纪就已经出现,在恐龙繁盛的侏罗纪时代曾广泛分布于北半球。然而随着地球气候变化,绝大多数银杏种群相继灭绝,只有在中国有极少量存活。所以,银杏成为仅在中国有野生分布的特有种。更独特的是,银杏是银杏科银杏属植物唯一的物种。

那么,银杏为何被冠以“银”之名呢?银杏果在发育过程中,外种皮的颜色从白绿色,逐渐向黄绿色转变,成熟时呈橙黄色。整个发育过程中,种皮表面都有白色粉末覆盖,在阳光或闪光灯的照射下,会泛出微微的银光。若是将银杏果浸入水中,表面的银色光泽更为显著,像是镀了一层银膜,将水和银杏果隔离开来。

这不仅与银杏果表皮蜡质和果胶的疏水性有关,还与其表皮的绒毛与突起结构有关。这些特性和结构会造成银杏子外种皮表面保留部分空气,当光线经水进入其中的空隙,因其在水中和空气中的折射率不同而发生全反射,使得水中的银杏果表面呈现出银色,类似于水中的气泡,看起来特别明亮。

除了“银杏”,它也常被称为“白果”。银杏树雌株结出的银杏子,种子外面被三层种皮层层包裹,最外层的种皮成熟时呈橙黄色,中间的种皮骨质坚硬。洗去成熟银杏的外种皮,就能看到白色的中种皮,这就是人们也将银杏果称为“白果”的原因。剥开中种皮后,里层的膜质内种皮和种仁便会露出,种仁经过加工可以少量食用。

银杏果

(图片来源:作者拍摄)

**银杏的“双重保险”传粉策略**

银杏属于雌雄异株植物,其雌株上只有雌花(可发育为果实),雄株上只有雄花。这种特性使得我们在种植时可以根据实际需求进行选择:如果喜欢吃银杏果,那就选择种植雌株;如果喜欢银杏的叶形叶色,又想避免雌株果实掉落腐烂后产生特殊气味,那就选择种植雄株。

银杏果

(图片来源:作者拍摄)

银杏雄花

(图片来源:作者拍摄)

银杏雌株开花时,短枝上会长出雌花。雌花由珠柄、珠盘和胚珠三部分组成。其中,珠盘是由珠柄顶端分叉膨大而成,胚珠着生在珠盘内,珠孔朝上。当银杏完成授粉后,胚珠会逐步发育成“银杏果”。由于银杏属于裸子植物,“银杏果”没有果皮包裹,所以准确来说,“银杏果”应该被称为“银杏子”。

银杏雌花

(图片来源:作者拍摄)

正常情况下,每根珠柄上会发育出两颗银杏,但偶尔也会结出三颗或更多。在发育过程中,部分胚珠还会败育,因此我们也能看到只结一颗或是完全空柄的现象。

进入3月,银杏的雌花发育成熟后,胚珠的珠孔顶端会分泌出传粉滴,早晨时最为明显,到傍晚时基本消失,可持续3-7天。与多数裸子植物一样,银杏也属于风媒传播植物,所以成熟的雄花花粉会随风飘散,当这些花粉遇到银杏的传粉滴,会被传粉滴吸附,并伴随着传粉滴的蒸发和收缩而最终进入胚珠内完成授粉。随后,传粉滴逐渐消失,珠孔闭合后银杏果开始发育。在传粉过程中,传粉滴会因受到花粉的刺激而停止分泌并加速消失。

银杏的传粉滴不仅是花粉的着陆点,其中更是含有糖类、蛋白类、氨基酸类、醇类、萜类、酯类、酚类、碳水化合物、矿物元素等多种成分,保障银杏授粉的顺利完成。

研究发现,银杏传粉滴中含有果糖、葡萄糖和蔗糖等多种糖类物质,葡萄糖的含量最高,它们可以为花粉的萌发提供营养来源。同时,传粉滴中含有糖苷水解酶、1,3-β葡糖苷酶、氧化酶、丝氨酸羧肽酶等多种蛋白类成分,其中有的可以作为营养物质促进花粉萌发或是刺激花粉管生长,有的可以帮助识别银杏花粉并排除异源花粉,还有的则可以帮助防御外界细菌真菌的侵害。

此外,传粉滴中所含的硫、碳、钙、钾、钠等矿质元素也对花粉萌发和花粉管生长具有促进作用。酯类和酚类化合物具有较强的保湿、抑菌、抗氧化等作用,可以对传粉滴上的花粉起保护作用。更神奇的是,传粉滴中还含有多种细胞外的miRNA分子,这些分子可以调控一些功能基因的表达,进而参与传粉过程中的代谢、信号传导和防御等过程。

为了持续繁衍,银杏演化出了“双重保险”授粉机制。一方面,银杏雄株会开出大量雄花,花粉成熟后会随风远距离飘散,这解释了为何即使院落中单独栽种雌株,银杏也会结果。另一方面,银杏雌株上传粉滴的出现,进一步提升了传粉的成功率。

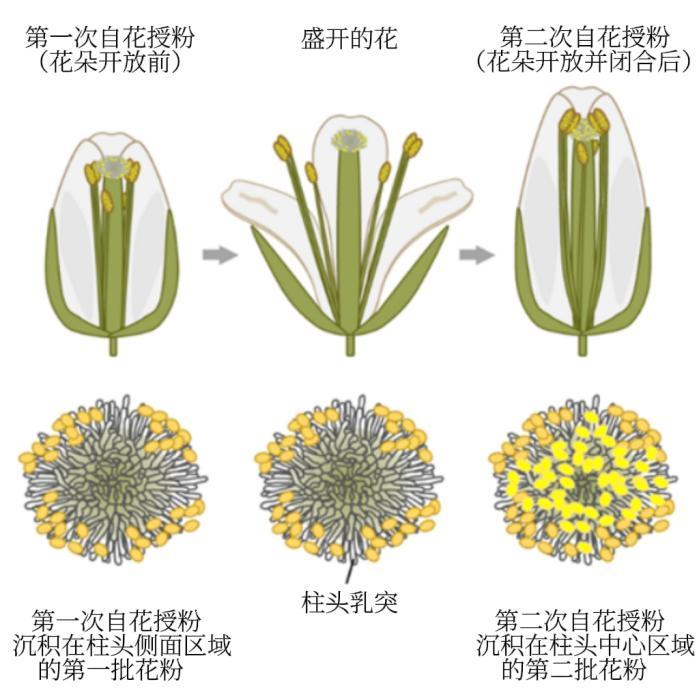

**被子植物异曲同工的授粉策略**

银杏作为裸子植物,通过“风媒传播+传粉滴捕捉”,给传粉成功率加上双重保障。对于被子植物,我国科研团队通过对十字花科自花授粉植物的研究发现,拟南芥Arabidopsis thaliana等少数十字花科植物也存在类似的“两步授粉”备份新机制。在花瓣“闭合-开放-闭合”过程中,这类植物通过雌雄蕊交替伸长,可以实现两次授粉。与银杏等裸子植物的“风媒传播+传粉滴捕捉”策略异曲同工,均体现出植物对逆境传粉的“备份思维”。

十字花科自花授粉植物中的“两步授粉”机制,柱头乳突是指雌蕊柱头表皮特化的细胞结构,主要承担花粉捕捉、黏附及萌发起始功能

(图片来源:参考文献\[2\])

研究具体指出,拟南芥在花瓣打开前,雄蕊伸长后,花药触碰到柱头侧面区域完成第一次自花授粉。在花瓣打开约7个小时后,花瓣会再次关闭,雄蕊伸长后,花药接触到柱头的中心区域进行第二次自花授粉,从而帮助拟南芥在花粉受限以及逆境胁迫的情况下完成授粉并产生更多种子,最大限度地提升繁殖率。相关研究成果于2025年4月在线发表在《Cell》国际期刊。

**满月之际分泌传粉滴的“狼人植物”**

在地中海沿岸,分布着麻黄家族中一个独特的物种——雌麻黄(Ephedra foeminea),它的雌花会在7月满月时刻分泌出含糖的传粉滴,吸引夜行性昆虫前来取食并帮助它们完成授粉。因此,雌麻黄也被人们戏称为“狼人植物”。

雌麻黄雌花

(图片来源:Plantarium 拍摄者:塔季扬娜·马尔钦斯卡娅)

这也是人类最早发现的与月球运行周期紧密相关的植物。雌麻黄授粉完成后,雌花会像麻黄一样,逐步发育成肉质红色苞片,看起来形似诱人的美味浆果。

雌麻黄果实

(图片来源:Plantarium 拍摄者:塔季扬娜·马尔钦斯卡娅)

**结语**

在长期的演化过程中,植物进化出了不同的生存和繁衍策略。然而,由于气候变化、环境改变或自身繁育机制限制等多重影响,很多植物正面临着濒危或灭绝的风险,生物多样性保护刻不容缓。

2023年5月发布的《中国生物多样性红色名录—高等植物卷(2020)》显示,我国有243种裸子植物被列入红色名录,其中苏铁等23种植物被定为极危(CR),银杏等36种植物被定为濒危(EN),水松等53种植物被定为易危(VU)。2024年10月,世界自然保护联盟(IUCN)在联合国《生物多样性公约》第十六次缔约方大会期间发布了《濒危物种红色名录》,指出世界上38%的树木正面临灭绝的风险,这一数量已超过全球已知树木物种总数的三分之一。

保护生物多样性就是保护我们人类自身,深入开展裸子植物传粉滴的传粉机制研究,不仅是科学探索,更是物种保护的重要举措。未来,科学家或许可以通过基因编辑技术优化传粉滴成分,或是人工补充传粉滴营养液,提升银杏等裸子植物的野外繁殖成功率。

植物分泌的每一滴传粉液,都是写进DNA的生存智慧。当我们驻足观赏银杏的金色叶片随风舞动,或是品味银杏果的自然本味之时,别忘了传粉滴在背后默默书写的生命奇迹。

南京中山植物园银杏大道

(图片来源:作者拍摄)

**参考文献**

\[1\]姜蓓.银杏传粉滴分泌,成分及在传粉中功能研究\[D\].扬州大学,2019.

\[2\]Liu P, Quan X, Song Z.H., et al. A two-step self-pollination mechanism maximizes fertility in Brassicaceae \[J\]. Cell. April 14, 2015.

\[3\]Yingqiang Wang, Dianxiang Zhang, Susanne S. Renner, et al.Botany: a new self-pollination mechanism.\[J\].Nature, 2004, 431(7004):39-40.

亮度是太阳光的“100亿×100亿”倍,这个大科学装置能做什么?

**出品:科普中国**

**作者:张丽媛(深圳先进光源研究院)、Denovo团队(杨超)**

**审核:杨川(深圳先进光源研究院)**

**监制:中国科普博览**

在广东省深圳市的光明科学城,中国科学家们正在建设全球最尖端的大科学装置——深圳中能高重复频率X射线自由电子激光大科学装置(Shenzhen Superconducting Soft-X-ray Free Electron Laser,以下简称“自由电子激光装置”)。

建成后的自由电子激光装置,其建筑外观犹如竹笋拔节,又如宝剑出匣。这条长达1.7公里的“科创光剑”可不是科幻电影里的星际通道,而是中国自主研发的探秘原子和分子动态变化的“超级高速摄像机”。它具有超亮、超快、超高空间分辨、高重复频率等特点。

自由电子激光装置建成后的效果图

(图片来源:上海建筑设计研究院有限公司)

**自由电子激光装置厉害在哪儿?**

**它究竟有多亮?**

自由电子激光装置的峰值亮度可以达到太阳光100亿倍的100亿倍。如此高的亮度,使得即使极少量的分子或原子也能被高效探测。

**它究竟有多快?**

该装置能提供飞秒级的时间分辨率,如同具备飞秒级快门的超高速摄像机,可以记录飞秒量级时间内分子发生的变化,可以精确而深入地研究自然界的许多超快动力学过程,实现为分子“拍电影”。如此快的高强度 X 射线激光脉冲,使得可以在生物大分子被辐射损伤破坏之前得到其结构信息,实现“损伤前探测”。飞秒(femtosecond)是标衡时间长短的一种计量单位。1飞秒是1秒的一千万亿分之一。光(每秒飞行30万千米)在 1 飞秒内也只能向前传播约 0.3 微米(μm),这个距离甚至不到一根头发丝的百分之一。

**它的空间分辨率究竟多高?**

自由电子激光装置的空间分辨率可达纳米量级,如同一台能够看清楚纳米世界的超级显微镜,可以让科学家更清楚地了解微观世界。纳米是长度计量单位,1纳米(nm)等于10亿分之一米。1纳米有多小呢?一根头发的直径大约是0.05毫米,把它径向平均剖成5万根,每根的厚度大约就是1纳米。病毒的大小约是几十纳米,DNA分子直径约为2纳米。化学反应中不可再分的基本微粒,也就是原子的直径是0.1纳米。

**它的重复频率究竟多高?**

该装置的重复频率可达1 百万赫兹(MHz),可以理解为1 秒内产生1000000次闪光,而家用电灯泡1 秒内只有50次闪光。高重复频率意味着单位时间内可产生更多的X射线脉冲,从而显著提高平均光子通量,大幅缩短实验数据采集时间,提高实验效率,满足多用户同时使用。

综上,自由电子激光装置所具有的超高亮度、超高空间分辨、超快时间分辨、以及高重复频率等特点,使其成为探索微观世界和超快动力学过程的研究利器。

**自由电子激光装置的建设为什么如此重要?**

X 射线自由电子激光(X-ray Free-electron Laser,简称 XFEL) 是一种利用相对论电子束团为工作媒介、在周期磁场中产生高亮度、超短X射线脉冲的新型强相干光源。XFEL是一种超快X射线光源,具有相干性好、峰值亮度高、辐射脉冲短、波长可调谐等优点。

深圳自由电子激光装置的出光波长范围为1-30 nm,覆盖极紫外到软X射线波段,平均功率可达到百瓦甚至千瓦。其建设填补了我国高重复频率自由电子激光装置在该波段的布局缺失。

此外,该装置的建设有助于在我国建立起由南到北的先进自由电子激光装置群,形成地域上遥相呼应,能区上相互补充的完美格局,可为物理、化学、生物、医药、材料、能源、环境等领域提供最先进的大科学实验平台。

**为什么自由电子激光装置需要设计为1.7公里长呢?**

该装置的长度为1.7公里,主要有以下三个原因:

第一,其电子枪及超导直线加速器段长约750米。因为它需要利用直线加速器来加速电子,让它们达到高能量。直线加速器越长,直线加速器中的加速结构(如射频腔)越多,则电子获得的能量越高。它最终能将电子加速至约2.5 GeV(十亿电子伏特)。

第二,其束流分配段和波荡器段的长度约为600米。电子束经束流分配段进入波荡器后,在周期性磁场作用下发生横向振荡,产生辐射。波荡器长度必须足够长,才能确保电子束产生能量和密度调制,从而实现自由电子激光产生指数增益,直到饱和的过程。

第三,其线站段的长度约为350米。在光束线区域需长距离布控光学系统,以满足高能X射线自由电子激光的传输、分配、诊断及操纵的需求。末端部署多个独立实验终端以确保不同科学用户开展原创性的科学研究。

**自由电子激光装置的关键部件及工作原理**

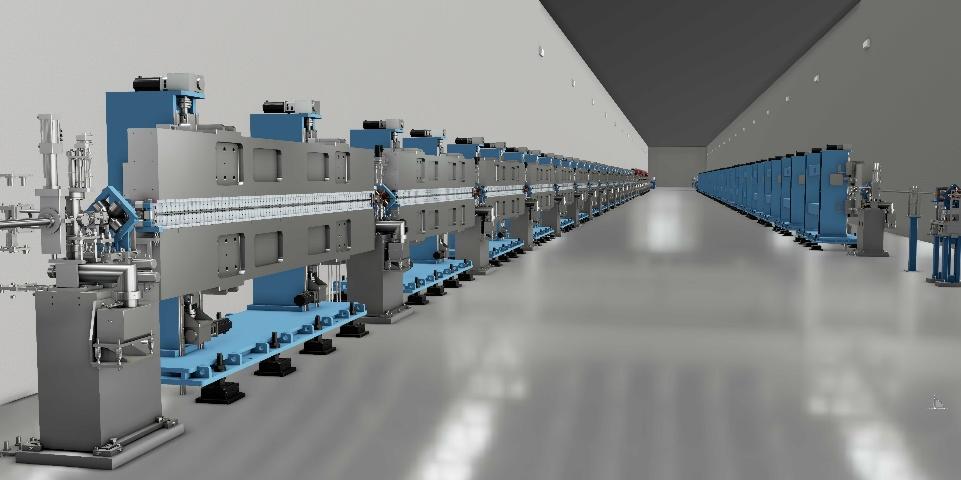

**(1)超导直线加速器:将电子束团加速到高能量状态**

在电子枪中,紫外驱动激光激发碲化铯(Cs2Te)光阴极(一种半导体光电发射材料)表面,产生1 MHz重复频率的高亮度电子束团。电子枪中产生的高品质电子束团在超导直线加速器中被加速至接近光速,超导加速器采用连续波工作模式,将电子束团能量由90 MeV(兆电子伏特)提高到2.5 GeV。

超导直线加速器示意图

(图片来源:深圳先进光源研究院)

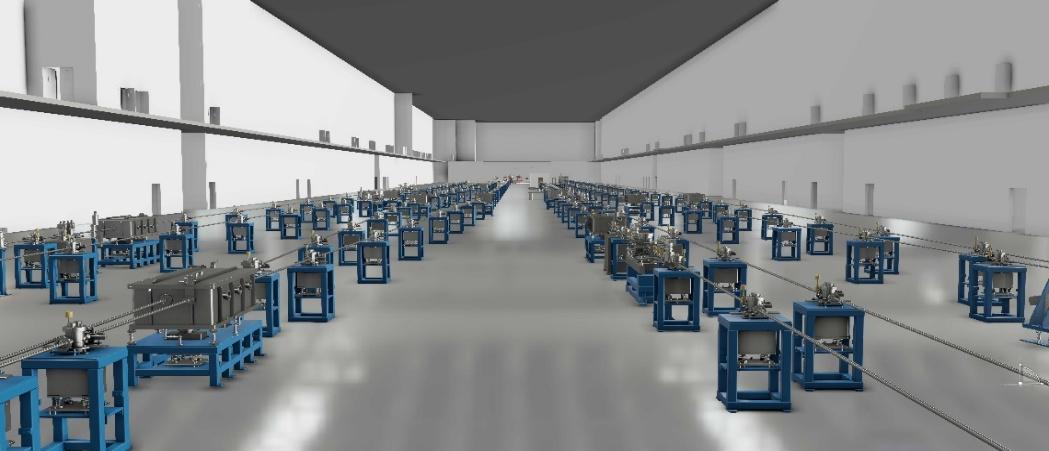

**(2)波荡器:高能电子束团在此辐射出高品质自由电子激光**

波荡器由一系列N极和S极交替排列的磁铁阵列构成,是一种能够产生周期性空间分布磁场的装置。高能电子束团经过波荡器时,电子在洛伦兹力作用下做周期性摆动,从而产生自发辐射。以自放大自发辐射(SASE)运行模式为例,电子束团在波荡器中做扭摆运动,在其前进方向上自发地发射电磁辐射,辐射场与电子束相互作用,使电子束产生能量调制,并进一步使电子束形成以辐射波长为周期的密度调制(也称微群聚),电子束团内部的微群聚现象能够加强辐射场的产生,辐射场的加强进一步促进微群聚形成,进而形成正反馈,使辐射场能量得到指数增长,最终产生高品质自由电子激光脉冲。通过合理选择电子束和波荡器的参数,可在不同波长实现共振,实现辐射波长连续可调。

波荡器示意图

(图片来源:深圳先进光源研究院)

**(3)线站:线站是光束线和实验站的合称。**

光束线是连接自由电子激光光源和后端科学实验站的桥梁。它的作用是对光源发出的自由电子激光脉冲进行聚集、分束、衰减、准直、单色化、以及诊断等操控,并高效地传输至实验站。实验站作为该装置的终端,是科学家们开展信息技术、量子材料、能源催化、生物医药、星际科学、原子分子科学等领域研究的实验平台。

线站示意图

(图片来源:深圳先进光源研究院)

**自由电子激光装置的前沿应用及展望**

自由电子激光装置实验站以面向国家重大需求、聚焦科学前沿和引领地区产业发展为建设宗旨,重点探究信息技术、量子材料、能源催化、生物医药、星际科学、原子分子科学等领域的关键技术和科学难题。

**在信息技术领域**,基于该装置开展信息材料制备、检测、标定、服役评估等工作,攻关信息材料相关关键技术,可为我国信息产业技术的自主可控发展奠定坚实的科学技术基础。

**在量子材料领域**,依托该装置,可实现量子材料电子态和结构动态的直接测量,推动无能量耗散电子器件、自旋电子学信息传输和存储器件的研发。

**在能源催化领域**,基于该装置开展高灵敏度元素分析、中间产物原位探测、催化反应中反应物到产物、催化活性中心结构的动态演变,可多角度、全方位开展能源领域催化材料在实际工况条件下的原位动态研究,发现提升催化效率的关键因素,发展能源相关的高效催化剂,推动碳资源高效利用以及新型清洁能源开发。

**在生物医药领域**,依托该装置,开展蛋白质等复杂生物分子在重大疾病发生和治疗过程中的组成和结构变化研究,可为基础生物学过程研究、病理机制研究和调控、重大疾病诊断标志物检测、靶向药物开发等提供前沿技术支撑。

**在星际科学领域**,依托该装置,模拟星际分子演化和生命起源的过程,进而探索星际分子光化学、生命分子光合成、星际分子光谱和光化学过程,可研究星云和行星演化与生命起源相关过程。

**在原子分子科学领域**,依托该装置,开展超高精密光谱研究,实现原子、分子的高效激发,可显著提高原子或分子精密光谱的测量精度,为量子科技的发展以及化学科学前沿提供新思路和新机遇。

**结语**

该装置所产生的X射线激光脉冲具有极高峰值亮度、高平均亮度、超短和高相干等特性,将显著提升科学研究的时间分辨率和空间分辨率,能够促进对微观世界的研究能力,达成从拍“分子照片”到拍“超高清分子电影”的突破。

该装置可为科学家和企业用户提供一种具有超高时间分辨、空间分辨和能量分辨的新方法、新技术,将集聚世界前沿和原创性科学技术及产业研发,促进我国战略性新兴产业创新发展和关键仪器设备国产化、突破我国战略性新兴产业技术瓶颈、构建具有国际竞争力的战略性新兴产业集群。从基础科学研究到产业应用,该装置将推动我国在半导体、绿色能源、功能新材料、生物医药与精密测量等领域的蓬勃发展,助力深圳发展成为世界顶尖科技重镇。同时,作为重要的科普教育基地,该装置将成为展示我国科技实力、提高全民族科学素质和民族自信的重要宣传窗口。

天舟九号成功发射!空间站货运领域未来将有哪些新发展?

**出品:科普中国**

**作者:川陀太空(科普创作者)**

**监制:中国科普博览**

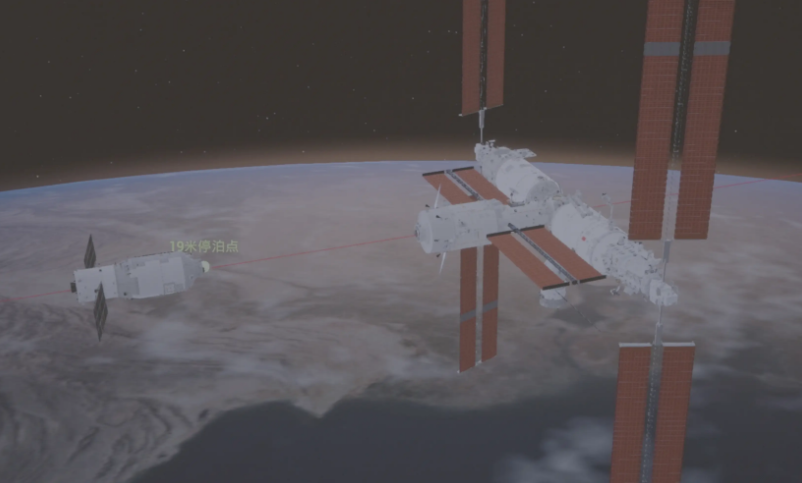

7月15日5时34分,搭载天舟九号货运飞船的长征七号遥十运载火箭,在我国文昌航天发射场点火发射,随后飞船进入预定轨道,飞船太阳能帆板按程序顺利展开,这意味着本次发射取得圆满成功。

从2017年天舟一号任务开始,到2025年的天舟九号,不知不觉我们已经有九艘货运飞船入轨执行任务。从2021年天舟二号开始,平均一年接近发射两艘货运飞船,主要原因是我们的空间站进入建造阶段和应用发展阶段,为了满足航天员在轨长期工作和生活的需要,货运飞船自然要做到“粮草先行”,为神舟二十号和神舟二十一号乘组运送物资。

本次发射采用3小时快速交会对接方案,在8时52分左右与空间站组合体完成对接,进一步彰显了我国在快速入轨、空间交会对接方面的成熟技术能力。

天舟货运飞船发射画面

(图片来源:央广网)

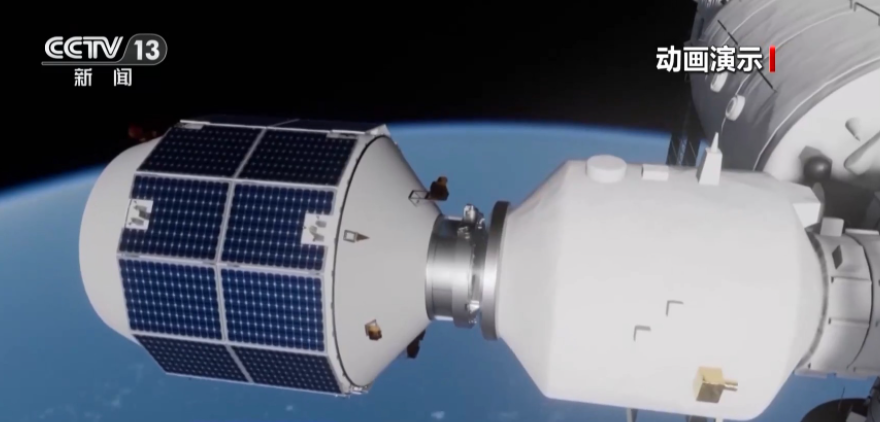

天舟货运飞船与空间站对接计算机模拟画面

(图片来源:新华社)

**天舟九号货运飞船的基本情况**

从建造批次上看,天舟九号是新一批次六艘飞船中的第四艘。这批新飞船主要服务于空间站应用和发展阶段的任务需求,为航天员送去更多急需的各类物资。这意味着,这批次货运飞船与上一代相比有了较大的改进。比如**货物运输能力有了一定提升**,从6.9吨提升到7.4吨,总质量达到13.5吨,长度达到10.6米。

密封舱也比上一代有了比较大的改进。原来的货物舱有一部分是非密封舱段,从天舟六号开始,原货物舱的非密封舱段设备被转移到了推进舱。这样一来,货物舱的内部空间有了较大的提升,有效装载容积从18.1立方米提升到22.5立方米,成为世界上运载能力最强的货运飞船之一。

天舟货运飞船的真实大小

(图片来源:CCTV)

天舟九号是第一艘具备应急发射能力的天舟货运飞船,具备在****3个月内完成应急发射任务的能力****。至此,我国的载人飞船、货运飞船都具备应急发射的能力。

航天任务毕竟存在一定的风险,这就需要相关飞船具有应急发射能力。2024年6月,波音研发的“星际飞船”在进入轨道后发生推进器故障,导致航天员无法返回,波音未制定有效的应急发射预案,最终两名宇航员在太空滞留近9个月后才返回。国际空间站也发生过货运飞船故障,导致补给受到影响。

这些事件说明,航天活动具有不确定性,因此做好应急处置预案才是重中之重。天舟九号曾作为天舟八号任务的应急备份飞船,进一步说明天舟九号的各方面性能足够可靠且成熟,在天舟八号任务结束后,仍然可以按计划执行发射任务,为空间站送去相关物资。

天舟货运飞船

(图片来源:中国载人航天工程网)

天舟九号的****3小时快速交****会对接模式也是该飞船的优异性能之一。从早期的2天完成对接,再到后来的6.5小时完成对接,我们逐步缩短了从发射到与空间站对接的时间。

当然,我们还有更短的2小时方案,只不过相比较而言,3小时模式对火箭入轨条件、测控精度要求较低,也能增强任务可靠性。3小时模式意味着,从货物送出到空间站收到货物,几乎与我们去大型超市置办物资的时间较为接近,要知道这可是从地面送到数百公里高度的空间站。我们的航天员通过中继卫星可以实时掌握货物的运输情况,实现对整个送货过程全程追踪。

**本次运输货物的亮点**

**两套新型舱外航天服备受关注**。这次天舟九号将两套全新的飞天舱外航天服送抵空间站,与之前的舱外航天服相比,在设计寿命上有了较大幅度的提升——从原来的3年15次,提升为4年20次。这说明我们在自主研发舱外航天服方面,有了较大的进步。4年20次指航天服可在轨存储4年,期间支持不少于20次出舱任务。其使用时间和任务频次均明显提高,关节活动寿命较上一代提升10余倍。

空间站内贮存的飞天舱外服

(图片来源:中国载人航天工程网)

事实上,舱外航天服使用一次就需要连续工作长达8小时以上,需要极高的可靠性才能在宇宙真空环境中保障航天员的生命安全。如果遇到故障发生,也要具备较好的维修性能,才能满足在轨存储4年等技术要求。

国际空间站曾发生过舱外行走时航天服手套部位撕裂事件。当时,航天员正在移动天线等一些外部硬件,一名航天员手套拇指附近出现一个小破洞,导致任务提前中断并返回空间站。这说明舱外活动具有高度不确定性,而且连续工作时间较长,对航天服可靠性提出了极高的要求。

此次天舟九号任务中,**航天食品更加丰富**。货舱内,为航天员准备了品种更为丰富的航天食品,新增菜肴类航天食品近30种,使得总数达到190余种,将飞行食谱周期由7天延长到10天。据中国航天员中心航天营养与食品研究室的研究人员披露,早餐有粥、米糕、卤蛋、芒果汁等,午餐和晚餐品种更为丰富,比如红烩猪排、菘菜牛肉汤、什锦炒饭、鱼香肉丝和宫保鸡丁等菜品。

天舟九号货运飞船内携带的航天食品

(图片来源:CCTV)

空间站内还设置了一个“太空厨房”,航天员可以对食物进行加热。有不少航天员喜欢吃刺激性的食物,一方面是因为失重环境下会导致人的味觉和嗅觉发生变化,刺激性强的食物此时更能刺激食欲;另一方面是因为有些航天员本身就喜欢偏辛辣的食物。

俗话说“民以食为天”,丰富的航天食品也能缓解航天员长时间在轨飞行产生的心理压力。我们的空间站虽然已有三舱布局,活动空间较大,但要在这样的封闭空间内工作生活近半年,对航天员的身体和心理确实是一种考验。

**科学实验覆盖面广**。据中国科学院空间应用工程与技术中心专家介绍,天舟九号上搭载了多种科学实验材料,这些物资涉及空间生命科学与生物技术、空间材料科学、微重力流体物理与燃烧科学等领域共23项科学实验。可以认为,我们的空间站正在充分发挥空间实验室的功能。

货运飞船内的打包好的货物

(图片来源:中国载人航天工程网)

比如,前不久中国空间站开展了涡虫生命科学实验。这是一种拥有强大再生能力的扁形动物,具有5.2亿年的进化史,由于其组织修复能力惊人,即便断成两截,仍然可以再生出新的组织。航天员在微重力环境下研究涡虫,探索空间环境对涡虫再生能力的影响具有重要意义。

在微重力物理科学领域,我国科学家借助空间站这个平台进行了多种新型材料的研究,加强多相流体流动与传热的应用研究,掌握空间晶体成核机制及生长规律,最大限度发掘空间站微重力环境的优势,实现更广的科学实验覆盖面。

**近期空间站货运领域将有哪些新发展?**

天舟九号是新一批次六艘飞船中的第四艘,预计在明年还有天舟十号和十一号执行补给任务。目前,新的货运平台已在研发之中。

2023年,中国载人航天工程办公室发布了低成本货物运输系统总体方案征集公告,轻舟货运飞船方案和昊龙货运航天飞机方案在竞标中胜出,获得工程飞行验证阶段合同。这意味着,近期我国将诞生两种新型货运平台的验证机。

轻舟货运飞船由中国科学院微小卫星创新研究院研发,上行运力为1.8吨以上,下行为2吨,货物舱的体积为27立方米。虽然整体尺寸要小于天舟飞船,但是突出了低成本运营的思路,引入了商业航天的理念和技术手段,初样飞船计划在今年首飞!明年有望投入空间站货物补给任务。

轻舟货运飞船对接空间站的想象图

(图片来源:CCTV)

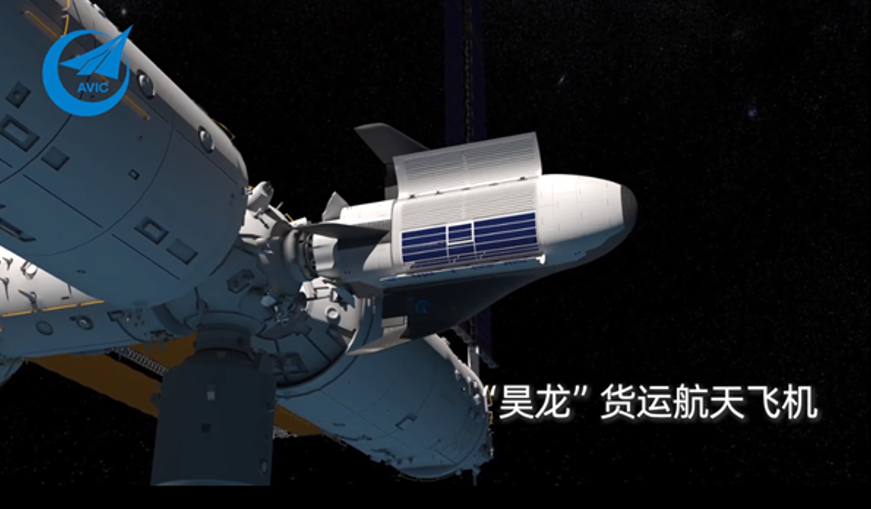

昊龙货运航天飞机由中航工业成飞设计研究院研发,这是一种可重复使用的航天飞机,具备多次往返空间站能力,从而达到降低运输成本的目的。采用航天飞机构型的昊龙具备在大气层内飞行能力,因此其任务拓展能力较强,该平台也计划在今年实现首飞!

昊龙航天飞机对接空间站的想象图

(图片来源:中航工业)

所以,2025年对于空间站货运领域而言是个蓬勃发展之年,新增两款新型货运平台,既突出了低成本的商业运营思路,又拓展了潜在的任务范围,为空间站的后续发展奠定了基础。

把翅膀折叠成1/12?蠼螋是当之无愧的“折叠大师”

**出品:科普中国**

**作者:李 勃(陕西省生物农业研究所)**

**丁芳兵(陕西省西安植物园)**

**监制:中国科普博览**

在千奇百怪的昆虫世界里,有一类昆虫不仅长相出众、习性特别,还是天生的折纸大师。

它,就是蠼(qú)螋(sōu)。

**屁股带剪刀**

蠼螋,是革翅目(Dermaptera)昆虫的统称。这是一类比较原始的昆虫,在种类以千万计的昆虫中属于一个比较小众的类群。全世界已知现存种类仅有2028种,其中还有79个是化石种。蠼螋大多分布于热带和亚热带地区,自温带至寒带种类数量逐渐减少。在中国,蠼螋也很常见,大约有230余种,分布在大江南北,尤以四川、云贵、西藏等西南地区居多。

图 蠼螋

(图片来源:殷海生 摄)

蠼螋最有特点的地方,莫过于屁股上让人肃然起敬的“大剪刀”了(学名叫作尾铗),因此,它也被称为“剪刀虫”“夹板子”。这个剪刀虽不锋利,但是贵在个头大,样子吓人。它由蠼螋的尾须特化而来,其功能类似螃蟹的钳子,可以自卫,也可以捕猎,能够像夹子一样将猎物牢牢钳住。但是,也不用害怕,这个大剪刀没有毒,人类即使被它夹住也不会很痛。不同种类的蠼螋尾铗形态差异很大,就算是同一种类的蠼螋,雌雄之间也有差异,这成为了科学家们对它们进行分类的主要依据。

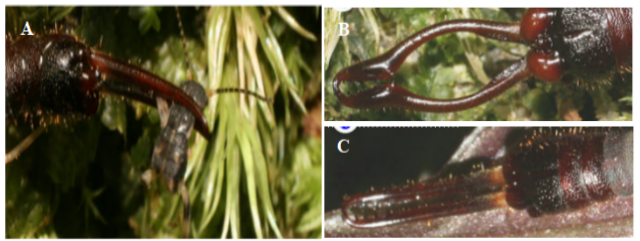

蠼螋用尾铗捕食(A),同一种类的雄性(B)与雌性(C)尾铗存在显著差异

(图片来源:参考文献\[4\])

**名声不太好**

奇特的外形、恐怖的大剪刀让蠼螋成为了无数恐虫患者(包括我)的童年噩梦。也正因此,自古以来不论在东方还是西方,蠼螋都没落下个好名声。

在西方,蠼螋的英文名称为earwig,意为“耳虫”。一说是以其形状似人耳为名,还有一个更恐怖的说法是,古人认为它会钻进耳朵,以人脑为食......其实,这只是人们的主观臆想。人耳与大脑之间并未直接相通,蠼螋也不可能穿过骨质隔板进入大脑。即使是蠼螋钻入耳朵的病例也并不常见。

在中国,古人认为被蠼螋咬了以后会皮肤溃烂或生疮。但这可能是臭名昭著的隐翅虫干的“好事”。因为二者外观有些相似,蠼螋便莫名其妙地“背了锅”。虽然样子长得凶,但其实绝大多数的蠼螋对人并无危害,它们主要以植物或其他昆虫为食,甚至还可以帮人类消灭蚜虫、棉铃虫等农业害虫。

**养娃有一套**

人常说世间最伟大的情感莫过于母爱。在自然界中,母子情深的抚幼行为常常被世人认为是哺乳动物的专利。然而,作为进化较为低等的昆虫,蠼螋却是少有的“世上只有妈妈好”。

“蠼螋护卵如鸡孵”,这句老话说的就是雌性蠼螋的养娃行为(学术上称作“亲代抚育”)。每到秋天,蠼螋开始交配,并一起在土壤中越冬。在仲冬到初春之际,雄性蠼螋会主动离开巢穴,或被雌性蠼螋赶走。当雄性离开后,雌性会在巢中产下20—80枚白色的卵,并一直悉心照顾这些卵,直到幼虫孵化。但小蠼螋孵化后,蠼螋妈妈的工作仍未结束,它还需要外出给自己的儿女觅食,捕获一些蚜虫、蚂蚁之类的小昆虫,或者收集一些植物来喂养自己的儿女,直到小蠼螋能够离开巢穴独自生活为止。

科学家们发现,在数以千万种的昆虫中,大约只有1%的种类会表现出亲代抚育行为。亲代抚育极大地提高了蠼螋幼虫的成活率,这小众的类群才得以在地球上繁衍生息亿万年。所以,觉得养娃辛苦的时候不妨想想蠼螋:虫且如此,我辈更需加倍努力!

雌性蠼螋在看护自己卵(左)和幼虫(右)

(图片来源:Wikipedia)

**翅膀真奇妙**

屁股带剪刀,养娃有一套,这些在昆虫界已经足够出圈了。但是,蠼螋还有更神奇的绝活!

蠼螋前翅短小比较硬,而后翅是膜质的,藏在前翅之下。这也是它被称为革翅目的原因。对昆虫来说,翅膀确实是个便利的工具,但也有弊端,不飞行的时候容易暴露自己。因此,很多昆虫都会像蠼螋一样把翅膀“藏”起来。

瓢虫展开的后翅(左)和经过Z字形折叠后的后翅(右)

(图片来源:参考文献\[5\])

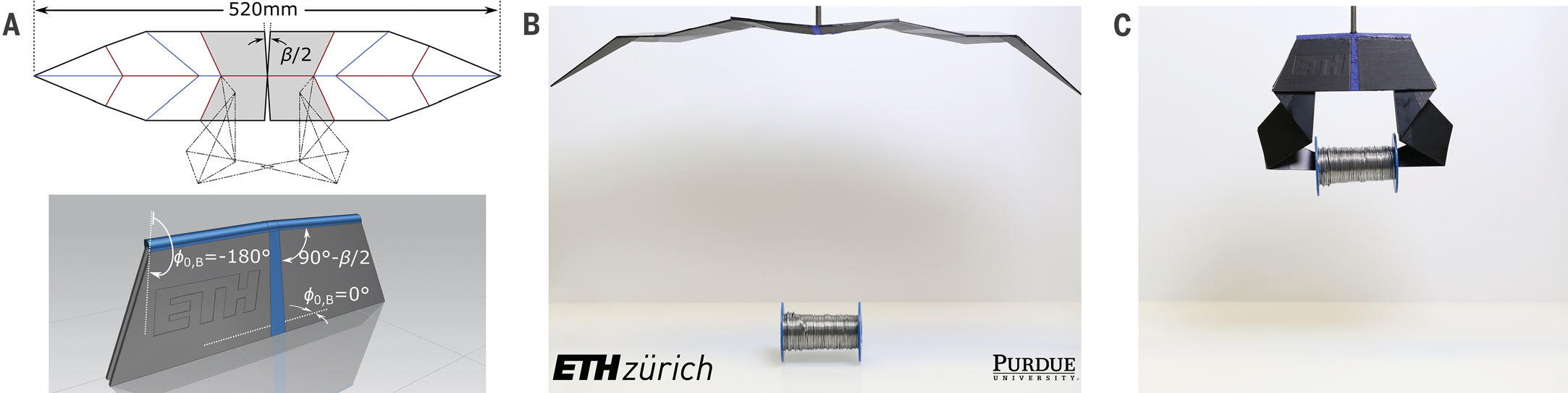

为此,虫虫们八仙过海各显奇能。比如金龟子的翅膀简单对折一次就可以收起来。瓢虫则难度高一些,会把翅膀折成Z字型。不过,要论折叠技术,最高的当属蠼螋,它的后翅完全展开表面积能增加10-18倍(因种类而异),是昆虫界最高的“折叠比”。这样既可以使它保持完全的飞行功能,同时又不影响在狭窄的栖息地搞“地下活动”。

经研究,科学家们发现,蠼螋这种异常精密复杂的折叠方式已经超过了数学上平面折纸能力的极限。那它的翅膀到底是如何折的呢?且看下图。

蠼螋后翅折叠的示意图

(图片来源:参考文献\[6\])

首先,翅膀的外围会像我们用的折扇一样收起来,只不过它是以一个圆形区域而不是一个点为轴,这样做的好处是大大增加了可折叠的数量,合拢之后再内折两次,在3次折叠下,蠼螋的翅膀面积只有原来的1/12!

虽然原理看似简单,但当你用纸尝试时会发现,根本没法做到完全还原。原因在于,蠼螋的翅膀并非一个均质的结构。下面这张图是翅膀折叠之后的成像图,红蓝线是纵向翅脉,绿线是环形翅脉,翅脉以及三块虚线区域是弹性蛋白构成的。简单来说,“折痕”处是弹性蛋白,它们连接着刚性翅膜,就像是无数个纵横交错的小弹簧,合拢时会在弹性作用下自动发生折叠,这种结构被科学家命名为“弹簧折纸”(Spring Origami)。更神奇的是,整个折叠翅膀的过程不需要肌肉提供力量。

蠼螋左后翅折叠的原理图,依次为:未折叠的左后翅(A) ;肋基部的细节(B)、刚性翅膜间的链接点(C);“折痕”处是弹性蛋白(D)

(图片来源:参考文献\[6\])

科学家们利用3D打印技术制作出模仿蠼螋翅膀的模型,只要用手指轻轻碰一下,纸板就能自动折叠。除此之外,他们还惊奇地发现,这个模型在展开状态下可以实现“自锁”,形成具有一定刚度、不会轻易变形的完整硬质结构。这种自锁式弹性折纸的发现为低能耗、高度折叠的机械设计打开了新的大门。试想一下,在野外露营时,如果有一个可以自动展开和自动折叠的帐篷,那该有多么惬意。

利用3D打印制作的自锁式弹簧折纸模型

(图片来源:参考文献\[7\])

当然,科学家的野心远不止一顶帐篷。

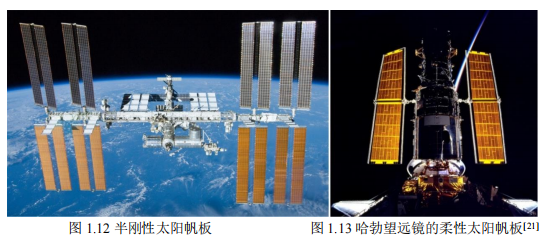

为了能够捕捉微小的发射功率信号或者收集尽可能多的太阳能,人造卫星或者空间站上的天线和太阳能帆板的口径一般会设计得很大。在发射阶段,天线必须要安装在火箭或者宇宙飞船的载荷空间里。为了最大限度节省空间,要求天线(帆板)在装载时必须是折叠的,并且在出仓展开后还得坚固耐用才行。

空间站上使用的半刚性太阳能帆板质量太重折叠困难(左)和哈勃望远镜上的柔性太阳能帆板虽然质量轻巧,但为保障折叠效果展开面积有限(右)

(图片来源:参考文献\[3\])

如果通过仿生学设计,参考蠼螋翅膀设计出新型弹性折叠天线,它们不仅能以自折叠的方式收纳,而且运行期间不需要制动器就能将天线自动展开到最大尺寸,这将为人类实现星际探索的梦想提供莫大的助力!

昆虫是地球上最古老的生物之一,它们飞行了长达3亿年之久,不仅演化出了令人惊叹的飞行能力,还进化出了经济适用的翅膀折叠方法。蠼螋这位折纸大师更是将这种生存智慧发挥得淋漓尽致。

科技创新不仅要有奇思妙想,更要学会道法自然。大自然创造的奇迹数不胜数,蠼螋只是我们才刚刚认识的其中一个......

**致谢:**

感谢上海昆虫博物馆殷海生老师为撰写本文提供的文献资料和宝贵意见。

**参考文献:**

陈一心等. 中国动物志 昆虫纲 第三十五卷 革翅目. 北京:科学出版社,2004:64-346

王林瑶. 有育儿习性的大蠼螋生活习性研究. 昆虫知识,1979(05):211-214

马耀鹏. 基于蠼螋后翅折展机理的空间展开机构设计及其折展性能研究. 南京航空航天大学. 2018

George Ho Wai-chun. Biological notes on Challia hongkongensis Ho & Nishikawa. (Dermaptera:Pygidicranidae:Challinae). Hong Kong Biological Society, 2010, 2(2):37-38

Kazuya Saito et al. Investigation of hindwing folding in ladybird beetles by artificial elytron transplantation and microcomputed tomography. PNAS, 2017, Vol.114(22):5624-5628

Kazuya Saito. Earwig fan designing: Biomimetic and evolutionary biology applications. PNAS. 2020,117 (30) :17622-17626

Jakob A. Faber et al. Bioinspired spring origami. Science,2018, 359:1386-1391

打破认知!这些花竟然都在“造假”?

**出品:科普中国**

**作者:王力平 李岩 黄彦青 于景华(中国科学院沈阳应用生态研究所树木园)**

**监制:中国科普博览**

在缤纷的植物王国里,毛茛科(Ranunculaceae)堪称“伪装大师”聚集地。家族中,很多成员身怀“变形”绝技:萼片能华丽变身冒充花瓣,苞片可乔装假扮萼片,甚至还能伪装成叶片......

它们伪装后的形态是什么样的?进化出如此与众不同的结构为哪般?这篇文章,让我们一起揭开毛茛科植物的“伪装密码”!

**常见的花朵结构**

在揭秘伪装之前,我们先认识一下典型的花结构,以毛茛科中比较“规矩”的侧金盏花(*Adonis amurensis*)为例。

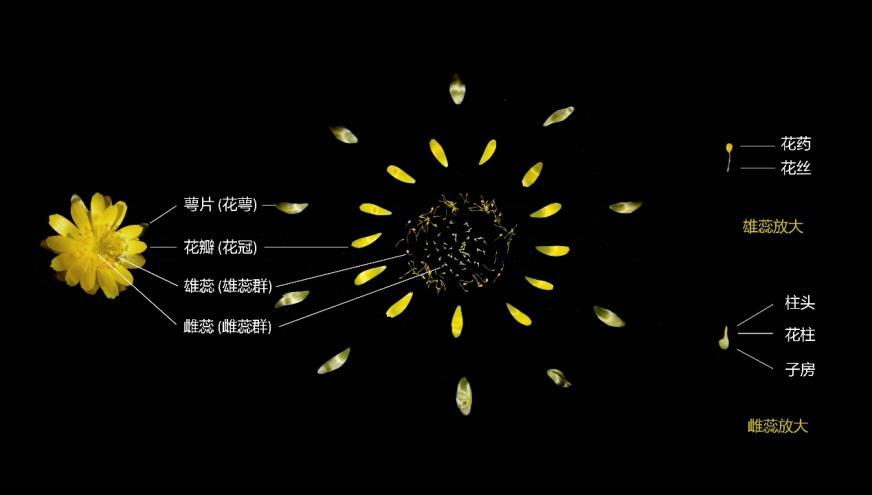

侧金盏花的结构,未展示花梗、花托

(图片来源:沈阳树木园 王力平)

一般来说,一朵花主要由花梗、花托、花萼、花冠、雄蕊群和雌蕊群组成。其中,花萼是外围承担保护作用的花结构,由多个萼片组成;而花冠是花的主要展示部分,位于花萼内侧,由多个花瓣组成;雄蕊群是一朵花中所有雄蕊的总称,雄蕊包括花丝和产生花粉的花药;雌蕊群是一朵花中所有雌蕊的总称,通常包括柱头、花柱和子房。

在大多数植物中,萼片和花瓣形态、颜色差异明显,界限清晰。然而,在毛茛科这个“变形家族”里,事情就变得扑朔迷离了!

**纷繁迷人眼,到底哪个才是真正的花瓣?**

我们印象中的花瓣,通常色彩艳丽、形态醒目,是花朵中最吸引眼球的部分,因此也很容易分辨,例如深山毛茛(*Ranunculus franchetii*)的黄色花瓣。

深山毛茛

(图片来源:沈阳树木园 王力平)

然而,毛茛科还有很多植物的花瓣偏偏不遵循这种套路,打破了我们对花朵的“刻板印象”。

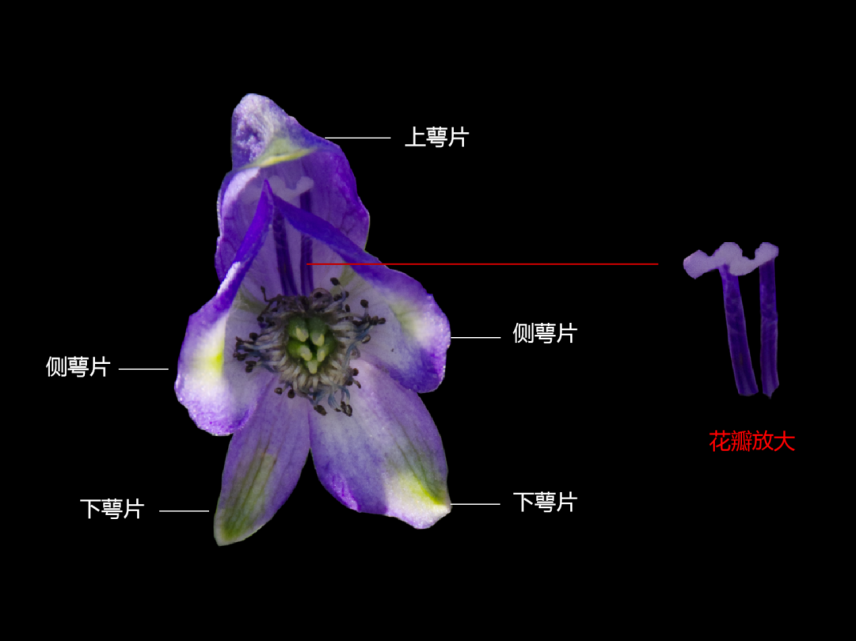

例如,下图为乌头属(Aconitum)中北乌头(*A. kusnezoffii*)的花,你是否会第一时间默认——它那引人注目的蓝紫色“头盔”就是花瓣?

北乌头

(图片来源:沈阳树木园 王力平)

实则——是也不是。“头盔”最外围的五片,其实是它的萼片,上萼片尤其膨大,真正的花瓣则被“头盔”保护在中间,呈细长的触角状。

北乌头的花

(图片来源:沈阳树木园 王力平)

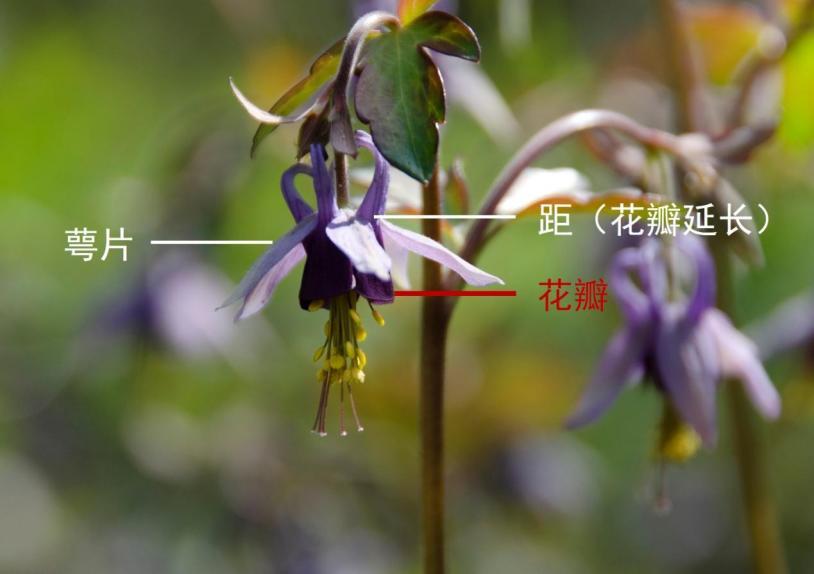

类似的“萼片扮花瓣”把戏,在毛茛科中很常见。耧斗菜属(Aquilegia)植物看似有两层花瓣,其实,外围的也是萼片,内层带有“小尾巴”的才是花瓣。花瓣的“小尾巴”,学名叫“距”,一般由萼片或花瓣延长而成,里面藏着为传粉者准备的丰厚报酬(花蜜)。

紫花耧斗菜(Aquilegia viridiflora var. atropurpurea)

(图片来源:沈阳树木园 王力平)

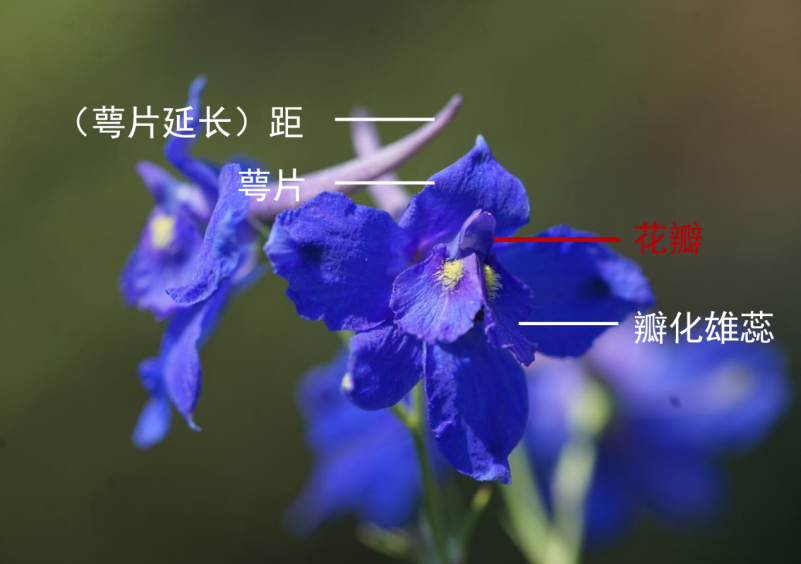

翠雀属(Delphinium)植物更加奇葩,除了有距的上萼片外,在萼片和雄蕊之间,常能看到一些比萼片小、比花瓣大、带有黄色或白色“髯毛”的结构。这既不是萼片也不是花瓣,而是由雄蕊演化而来的“瓣化雄蕊”!

翠雀(Delphinium grandiflorum)

(图片来源:沈阳树木园 于景华)

乌头属、耧斗菜属、翠雀属,这三个属虽然都有着迷惑人的结构,但区分起来非常简单,只需记住一个口诀:两侧对称看头盔,有盔乌头无盔雀,辐射五距耧斗菜。如果下次在野外遇见这些花,试试用口诀鉴定吧!

**傻傻分不清,究竟是花瓣、苞片还是叶子?**

你以为只有萼片会伪装?那就大错特错了。其实,毛茛科的苞片也会玩“角色扮演”。

獐耳细辛(*Hepatica asiatica*)——一种似乎长得很“标准”的花。

獐耳细辛

(图片来源:沈阳树木园 王力平)

你看,它最外围棕绿色的结构,是不是很像花萼?里面洁白的部分,是不是很像花瓣?然而,那洁白的、看似花瓣的结构,其实是它的萼片!紧贴在萼片外围的棕绿色结构,也不是萼片,而是苞片在冒充萼片!那么它真正的花瓣呢?其实,獐耳细辛根本没有花瓣。

实际上,苞片本质上是变态的叶子,通常着生在花梗或花序梗上。在獐耳细辛这里,苞片承担起了本该由萼片负责的保护功能(尤其在花蕾期),而洁白的萼片则华丽转身,承担起吸引传粉者的重任。

毛茛科苞片的伪装术还不止于此,它们甚至能直接伪装成叶子!

有一种叫做白头翁(*Pulsatilla chinensis*)的植物,花落之后,它的花柱会伸长呈羽毛状,看上去像头发花白的老翁,它的名字由此得来。

白头翁羽毛状的宿存花柱

(图片来源:沈阳树木园 王力平)

白头翁的花呈蓝紫色,阳光照耀下,有一种丝绒般的光泽感。和獐耳细辛一样,白头翁也没有花瓣,这个蓝紫色的结构,其实是它的萼片。而花下面的“叶子”,实际是它的苞片。

白头翁的花

(图片来源:沈阳树木园 王力平)

此时你可能要疑惑了:那它真正的叶子在哪呢?

实际上,不管是獐耳细辛属,还是白头翁属,植株基部长出来的才是它真正的叶子,我们称“基生叶”。

左为獐耳细辛花落之后长出来的基生叶;右为白头翁的苞片和刚萌发的基生叶

(图片来源:沈阳树木园 王力平)

苞片伪装成叶,这种“角色扮演”其实还有大用处——在早春,基生叶可能被落叶覆盖或尚未完全展开。苞片伪装成叶片进行光合作用,能更快地突破障碍,为开花结实提供宝贵的能量,同时也能保护幼嫩的花蕾。

**毛茛科花器官变装秀:“失误”造就的精彩**

看到獐耳细辛、白头翁的萼片“假扮”成花瓣,你是否会产生新的疑惑:为什么它们如此独特,能够形成无瓣花?其实,毛茛科花器官为我们带来的这场“变装秀”,是在其MADS-box基因家族的调控下完成的。

MADS-box基因家族手握花卉时装秀的剧本,其不同的基因成员便是剧本中的演员,被分配有各自的任务:A类基因(如AP1)决定萼片特性,B类基因(如AP3)决定花瓣和雄蕊特性,C类基因(AG)决定雄蕊和心皮特性。按照正常剧情发展,它们都在舞台上走到自己对应的位置,才能顺利地完成这场时装秀,发育成一朵常规的“花”。

然而,在实际的演出中,会出现三类“失误”:

一是决定花瓣和雄蕊特性的B类基因AP3-3走到了萼片的位置,错误地在萼片部位表达了。与此同时,决定萼片特性的AP1表达减弱。这样一来,就出现了“萼片瓣化”的现象;

二是决定花瓣和雄蕊特性AP3-3本应该盛装出场,但是她自己不够重视或者谢绝出场,即该基因表达减弱甚至不表达,时装秀的主角干脆就消失了,便产生了“无瓣化”的走向;

三是决定雄蕊和心皮特性的AG1基因也不听从指挥,不努力表演,基因表达受限,或者B类基因AP3-3走到了雄蕊的位置表达。更有甚者,AG1强行干预,表达异常增强,不让控制花瓣的AP3-3出场,结果就是花瓣无法发育。这些则会导致“雄蕊瓣化”。

有时候,再加上现场观众的起哄(如生长素),这种场外因素便会让这场时装秀变得更加不可控。但总体来看,这些“失误”呈现出来的效果却打破了常规,反而令人眼前一亮。

**结语**

毛茛科植物会“角色扮演”的“花”与“叶”,是否让你惊叹于自然演化的精妙?这些看似复杂的“伪装”,实则是植物在亿万年间为适应环境、提高生存和繁衍成功率而演化出的“锦囊妙计”。它们巧妙地重新分配了器官的功能,以最小的能量消耗换取最大的生存效益。

下一次,当你漫步山野,遇见乌头、耧斗菜、翠雀、獐耳细辛或白头翁时,不妨驻足细看。在这些令人眼花缭乱的伪装背后,藏着一部植物与环境的协同进化史诗。而读懂它们的语言,或许正是我们走近自然、敬畏生命的一把钥匙。

毕竟,在亿万年的演化长河中,每一朵“说谎”的花,都在诉说着最真实的生命奇迹。

毛茛科植物快速识别指南

(图片来源:沈阳树木园 王力平)

**参考文献:**

\[1\] 李书心. 1988. 辽宁植物志(上册). 沈阳:辽宁科学技术出版社

\[2\] Xiaoshan Duan, Caiyao Zhao, Yongchao Jiang, et al. 2020. Parallel evolution of apetalous lineages within the buttercup family (Ranunculaceae): outward expansion of AGAMOUS1, rather than disruption of APETALA3-3. The Plant Jurnal, 104(5):1169-1181

\[3\] Cronk, Quentin C B. 2025. How to lose a whorl: the evolutionary and developmental biology of apetaly. Journal of Experimental Botany, eraf211

\[4\] Dan Wang, Xue Dong, Mi-Cai Zhong, et al. 2024. Molecular and genetic regulation of petal number variation. Journal of Experimental Botany,75(11):3233–3247

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国