为您筛选出以下包含【舌系带过短】关键词的资源

5.25全国大学生心理健康日,来聊聊猎奇的真实之镜!

**PS:请大家在尝试前做好心理准备!**

你是否曾经思考过这些问题:“自己究竟长啥样?自己在别人眼中,真的如同镜子中呈现的那么帅气或美丽吗?”如果你很好奇并且想了解背后真相的话,现在确实有一种神奇的镜子能够满足你的猎奇心,更加深度地探索自己。这面镜子便是今天的主角“真实之镜”。

**什么是真实之镜?**

自古以来,镜子就具有一种神秘的精神力量,点燃了人类无穷的想象力与对自身形象的认知能力。在日常生活中照镜子的时候,你会发现当举起左手时,镜子里的人会举起右手。这是因为镜子里的影像与现实世界是完全相反的。从发型的方向、微笑的方式,到脸部的对称性,我们从正常镜子里看到的形象永远是左右颠倒的。但是,真实之镜却可以改变这一根深蒂固的现象,让你直面最真实的自己。你只需要将两面相同的平面镜子以直角的摆放形式组合而成,并且两面镜子之间没有明显的缝隙,便可使镜中的画面变成人们肉眼所看到的“非反向反射”的真实形象了。

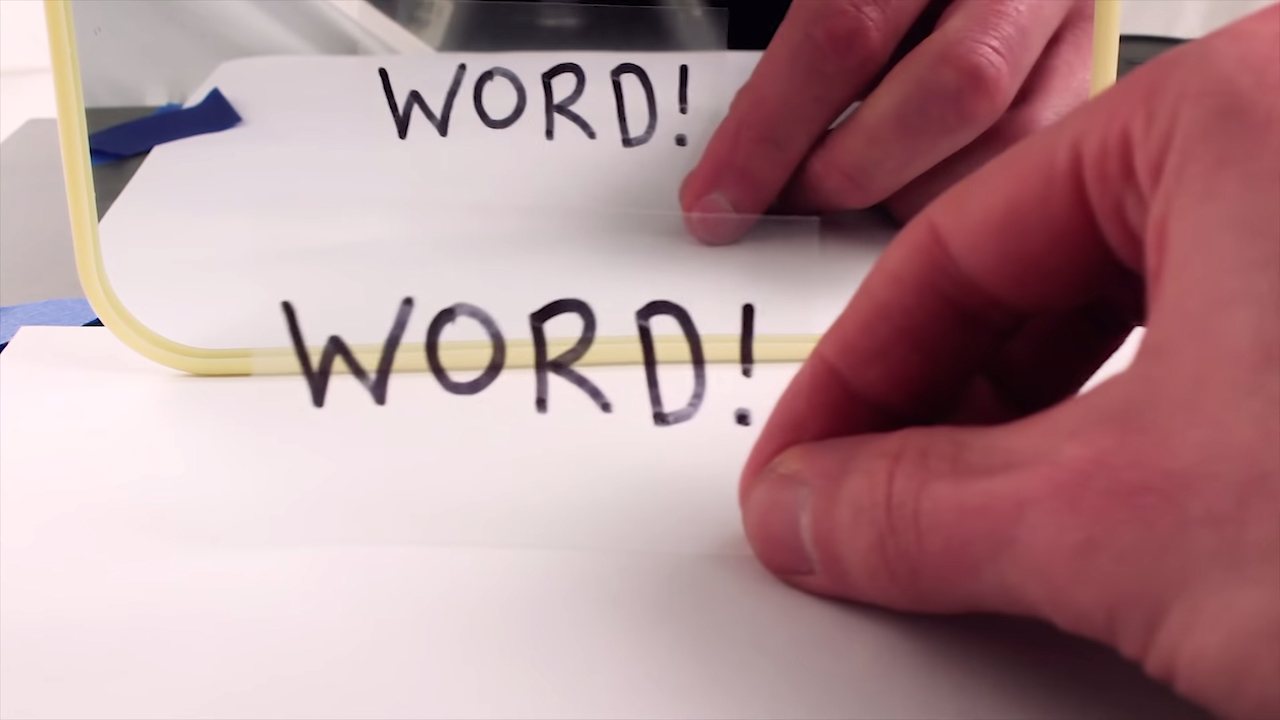

要想检测出你自己是否做出了一面真实之镜,第一种方式就是在纸上写出一个词或一句话,把它举在镜子前,如果你看到文字不是反向的,那就说明你成功了。而另一个方法就更为简单且直观了,如果你发现镜子中的自己变的异常陌生甚至让你产生了“这真的是我吗?”之类的疑惑时,也代表着你成功打造出了一面真实之镜。

**面对真实之镜时的反应与意义:**

如果你是第一次面对真实的自己,那么大概率会对镜中的形象感到十分的不适。

以下是一些常见的反应:

“简直太奇怪了,就像游乐园中的镜子一样。为什么我的头有点歪呢? 不行,我看不下去了!”

“我讨厌这种感觉。为什么我另一半的脸颊看起来有点下垂呢?这不是真的我,你们是不是做了什么手脚?”

“我脸这么圆的吗?比照片上的还圆。为什么从来没人和我说过?”

“我觉得没什么不同的。只不过我感觉下巴一边比另一边大,还挺帅的。”

。。。。。。。

其实,真实之镜的出现也引领了不少令人兴奋的发现。通过对我们面孔的精确反射,在三维空间中,真正塑造出了“我究竟是谁?长什么样?”的形象。研究人员注意到,当所看到的形象与自己真实的表情精准相符,左对左,右对右,直接与从未见过的陌生自我进行目光交流和情感体验时,可以在大脑中快速建立了起一个全新的没有信息失真的反馈回路,从而使自我沟通与认知的能力获得极大的加强。

**结语——**

长久以来,人类都在不断地探索着这个世界上或宇宙中的种种事物。我们对任何未知的领域都抱有着永无止境的求知欲。而在我们更多的将注意力移置于观察身外之物时,学会停下脚步审视一下自己,我的身上还有着太多的未解之谜。所以,如果有着去追求自身真理的决心,想更加清晰地了解感受自己的话,在做好心理准备的前提下,试着去面对真实之镜中真正的自己,也许能让你产生更为深切的感受。

如何与“半生不熟”的人交流?学会“弱关系”,让你的生活体验更美好

作为繁忙生活中的一员,无论沟通是否有着必要性,我们每天都需要进行各种各样的人际交流。有数据显示,我们每周都会和自己认识但却不太了解的人有着多达几十次的互动。而在一些交流中,你甚至从始至终都不清楚对方的名字到底叫什么。这些与“半生不熟”的人之间倾向于浅层次的一般交流,就是社会学家口中“弱关系”。

**与“半生不熟”的人交流居然是一种理论?**

没错,这种浅层次交流确实是一种理论,被称为“弱关系”理论,并对我们的幸福体验感有着深远的影响。弱联系理论认为,你在日常生活中与那些“半生不熟”之人的平凡交流,可能比与亲密朋友之间的交流,对你的心理健康产生更加积极地影响。这些“半生不熟”的人,也许是你的同事、过往上学期间的老同学、同一个社会群体下的成员或者只是你早上在地铁上认识的人、聊得来的餐厅服务员、柜台的收银员等等。

**“弱关系”让你可以更快乐?**

最近一项关于社会关系的研究指出,这些微弱或偶然间出现的社会接触对促进幸福感和心理健康起到了决定性的重要作用。研究人员发现,拥有众多“弱关系”的老年人会有着更为积极的情绪,并且降低了老年抑郁的发生几率,同时也能够预防老年人的认知与记忆力的下降。

而对于青年人来说“弱关系”也是十分重要的。一项针对大学生的类似研究发现,社会中“弱关系”互动越是频繁的学生,会在校园生活中感到更多的快乐、更少的孤独与学习压力,并且有着更强烈的归属感。

**结语——**

综上所述,无论你处于哪个年龄段,学会培养“弱关系”都是改善情绪、促进幸福感、甚至是提升职业阶梯的一种可靠方法。假如说下次你去咖啡店的时候,可以和咖啡师主动地聊聊天,或者出去吃饭的时候,友善的与服务员谈谈人生,这会让你的生活体验更加美好。

**参考文献:**

【1】Pan X, Chee KH. The power of weak ties in preserving cognitive function: a longitudinal study of older Chinese adults. Aging Ment Health. 2020 Jul;24(7):1046-1053. doi: 10.1080/13607863.2019.1597015. Epub 2019 Apr 7. PMID: 30955345.

【2】Sandstrom GM, Dunn EW. Social Interactions and Well-Being: The Surprising Power of Weak Ties. Pers Soc Psychol Bull. 2014 Jul;40(7):910-922. doi: 10.1177/0146167214529799. Epub 2014 Apr 25. PMID: 24769739.

最“贴身”之物背后的秘密,远比你想的更古老

说到最“贴身”的物品,人们当下第一时间想到就是手机。科技的进步与时代的变迁,使它早已成为了生活中形影不离的物品之一。但当这些高科技产物逐渐成为了我们生活的主旋律,人们将注意力更多地聚焦在电子产品对身心健康的影响时,也恰巧会忘记一直以来陪伴在我们身边的一类最“贴身”的物品,它就是我们的内衣。

从小到大,我们对穿内衣这件事只停留在一种需要遵循的生活习惯早就习以为常了。大多数人甚至从未思考过这件最贴身之物背后的故事与秘密,更不要说把内衣裤和心理健康关联起来。所以,今天我们就一起探索一下内衣背后的秘密以及其对人们的心理究竟会带来哪些深远的影响。

**最贴身之物的历史远比想象的更古老:**

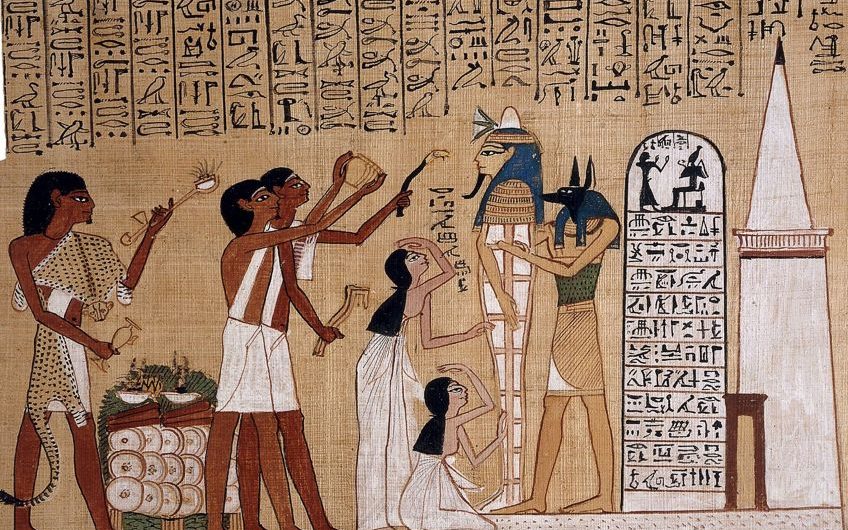

内衣在人类历史上的首次出现可能远比考古学家发现的早得多,根据现有壁画记载,腰带或裹布是“内衣”最早的形式。例如,公元前1550年左右的埃及,裹布既是人们衣服的里面也是外面,通常由当时常见的亚麻或山羊皮制成。在那个物质资源稀少,又没有洗衣机和烘干机等便利设备的古老年代,无论是在寒冷还是炎热的环境中,古人都认为清洗衣服是件麻烦的事情,甚至在河边洗涤时还会遇到鳄鱼和野兽的袭击。所以,人们就决定在热的地方直接穿的简单点,把布变成布条,一张布变成三件衣服,这样既好清洗又可以提升产量。而在寒冷地带,在毛皮里面再穿一层贴身衣物,既可以增加保暖性,也方便后续的清洗。

而文明发展到一定程度后,就会出现相应的社会秩序。当赤裸在社会上不再被接受时,人们为了文明、谦虚、礼节,以及最重要的权利彰显,也必须选择穿着服装。而内衣的发明和后续的演化,也印证了这一点。穿着高质量的束腰布或简单的连衣裙,这些在古代都是极其尊贵的象征,在古罗马或其它早期文明中,全裸或部分裸体是社会地位低下的表现。而在中国,早在汉朝,经济与社会地位较高阶级的女性就会穿着由棉花或丝绸制成内衣从而彰显自身地位。

**内衣下隐藏的心理秘密:**

内衣与“性感”元素之间有着强烈的关联,人们对内衣的理解和认知也早已突破了古代为了便于清洁、保暖、彰显地位等基本需求。无论男性女性,很多时候穿着内衣的这种犹抱琵琶半遮面的既视感,甚至比赤裸更具对异性的影响力。蒙特利尔康考迪亚大学的心理实验室曾经做过一个有趣的实验。

研究人员让未交配过的雄性老鼠与穿着特制外衣的雌性老鼠发生性关系。之后,当实验人员给雄鼠再次交配的机会时,发现它们更倾向与穿特制外衣的雌鼠进行交配。研究结果表明,雄鼠在过程中学会了将衣服的视觉与触觉和性联系起来,习得建立起了每当雌鼠穿上衣服,接下来就一定会发生性关系的概念。另外,实验人员还发现,雄鼠在与穿着衣服的雌鼠交配时所产生的性兴奋与积极性也会相应提高。这个神奇的实验便让很多神经科学家将其与人类对内衣所产生的兴奋感联系在了一起。

虽然内衣与性之间有着千丝万缕的关系,但其实它对人类心理和情绪也会产生深刻的影响,首当其冲的就是自信心。

《时尚心理学》作者卡洛琳·梅尔在研究中发现,即使不会被任何人看到,穿着高质量或好看的内衣也能增强人们的自信与自尊。穿着这类内衣的人无论在站立、走路、攀谈,甚至是用于交流的手势等肢体语言都与那些穿着脏乱差内衣的人有着明显的区别,并且会在外表上显得更具吸引力与魅力。这是因为人们对内衣的选择,其实是对个人生活的一种态度与价值观的体现。穿着时尚有个人品味的内衣会在无形之间激发潜在的自信心类似于一种心理上的暗示,让我们更加容易的进入一个自信的状态。

从很早之前,人对肉体所呈现的美感就抱有无止境的崇拜和向往。但随着受到现代文化的影响,人们对完全赤裸产生了一种警惕或厌恶的情绪。而内衣的发展则淡化这种不良情绪,既可以进行部分遮蔽,又同时帮助人们可以保持追寻对身体美感的需要。所以,梅尔认为无论是男性还是女性,每天穿上内衣站在镜子面前都是一种激发内在气质、性解放,提高自我掌控感的方法。

此外,内衣也是一种内在的象征。衣服是人类的第二皮肤,代表着指向外部世界的社会身份,例如警服、消防服、护士服等。而内衣夹在真实皮肤和第二皮肤之间,就成为了人们心理与隐私的象征,也是我们对自己最真切的感觉。2006年的一项关于内衣消费与女性身份关系的研究中。研究者发现,女性普遍认为内衣具有一种力量感、肯定感和挑战感。而内衣的选择从内敛到大胆的转变,更是体现了平时无法在社交或公共场合下想要表现的真实身份。从某种意义上来说,内衣提供了展现人类内心欲望、摆脱社会刻板印象的一次难得的机会。

**内衣的选择也可以提升内心的健康:**

关于选择内衣,除了追随时下最流行的款式,舒适度也是极其重要的因素。研究表明,人类日常贴身的衣物、床单、床垫的材质都会对情绪产生积极或消极的影响。比如,材质包裹性强、较软的床垫和内衣会增加人的安全感,在睡梦中找到一种依托。所以,在考虑到卫生安全的前提下,大众群体可以对市面上那些新兴材质内衣抱有一种尝试的心态,多买几款不同类型的内衣进行体验,从中找出一件最适合自己的。哪怕贵一点只要自己开心,体感舒适,这也能成为提升生活质量和身心健康的捷径之一。

**结语——**

人们很少会去公开的谈论这最“贴身”的物品,一方面是因为在心中将其视为一种难以启齿的隐私。另一方面,也是因为社会的价值观,将其当做一种无法登上大雅之堂的内容。但是,从内衣最早被发明至今,它出现的原初意义不仅得到了保留,人们更是在不知不觉中将越来越多的力量赋予了上去。

从最早帮助古人满足生存需求,到之后成为社会地位的象征,到现在促进人类繁衍、引领潮流、提高个人生活水平、提升自尊自信等等。这样一件被我们近乎遗忘的小物品,却早已成为影响心理健康的关键要素。也许事物自身并没有意义,但是意义存在的本身便是人类所赋予的。正因如此,人们的生活才会变得更加丰富多彩,才会在潜移默化间受到这最“贴身”之物的影响。

**参考文献:**

【1】Quintana Zunino, Gonzalo. (2022). Commentary: “Hearing, touching, and multisensory integration during mate choice” – Sex, Drugs and Leather Jackets. Frontiers in Neural Circuits. 16. 1080276. 10.3389/fncir.2022.1080276.

【2】Jantzen, Christian & Østergaard, Per & Vieira, Carla. (2006). Becoming a ‘Woman to the Backbone’Lingerie consumption and the experience of feminine identity. Journal of Consumer Culture - J CONSUM CULT. 6. 177-202. 10.1177/1469540506064743

你知道吗?“安静辞职” 居然是个新潮流

“安静辞职”,大概率你是第一次听说这个术语。但早在2022年初它就已经红遍了西方的社交媒体,成为了竞争年度最热网络词汇的黑马。那究竟什么是“安静辞职”呢?它又是如何火起来的呢?今天我们就一起来了解一下它背后的秘密。

**什么是“安静辞职”?**

作为新兴网络术语,“安静辞职”还没有一个标准化的定义,但是在互联网上,人们将其描述为:上班打卡——只完成职责内的规定任务——打卡下班。没错“安静辞职”就是这么简单,员工无需承担超出自己工作职责范围的任何额外任务,除非能得到相应的补偿。

**为什么“安静辞职”能成为新潮流?**

这个词汇的孕育而生,以及在短时间内迅速火遍网络,其中很大一部分的原因,是因为近几年来受疫情的持续影响和金融环境倒退,西方社会中,越来越多的员工在工作中开始拒绝多余的奉献,只想满足工作的基本要求然后到点下班。许多员工都受够了在工作中付出了多余努力却得不到任何加薪或者升职(例如无私加班,一个人干三个人的工作等等)。另一些人则厌倦了没有足够的时间和精力去发掘工作以外的人生意义、目标或培养自己的人际关系,像是和亲朋好友一起享受生活的乐趣,参加提升幸福感的活动等等。根据统计,大多数“安静辞职”的员工,都是因为曾经亲身经历(或者目睹过)因为过度投入工作,所导致身心健康严重下滑,家庭婚姻出现裂痕等等事件后才选择了理智的 “躺平”。所谓 “理智”,就是他们并没有想着换个工作或者提出辞职,而是坚持自己原有的权利、身体和心理的需求,简单来说就是:“给多少报酬,我就干多少活”。

这听起来似乎是个非常“公平”的交易。但是,这种心态的背后其实隐藏着很多关于人们心理健康的秘密。那么“安静辞职”究竟会造成哪些方面的影响,以及人们究竟是否要真的跟风 “躺平”,成为一名“安静辞职者”呢?

**安静辞职也有“益处****”?**

数据统计,国外有84%的从业人员有着不同程度的职业倦怠现象。而根据,国内2021年《职业倦怠自治手册》显示,中国目前有70%的从业人员表现出了各种程度的倦怠症状,其中政府公务员、教师、医护人员、企业职员等患有职业倦怠(由长期的工作压力带来的情绪或身体上的疲惫,经常伴随着失去或显著减少的动力)的现象尤为严重!

所以,有时主动地放弃工作中额外的工作,只做自己分内的任务,确实可以一定程度上抵消、调整或是管理这种倦怠与压力。同时,设置清晰地工作与个人生活的边界,也是“安静辞职”核心理念。下班2小时后,切换到生活模式(少回邮件、电话或短信,在假期和病假期间尽量不查看工作信息)有助于保持生活与工作的边界感,从而提升幸福感,平衡工作压力和个人身心健康。此外,研究表明,那些在上班期间,真正进行2小时午休员工(午休时完全不考虑和工作相关的事物),要比其他员工拥有更积极的工作心态、更高的工作效率以及更为良好的心理健康水平。

**安静辞职的“缺点”**

来自多伦多大学的认知心理学家Michael Inzlicht总结“当人们为一件事付出超乎寻常的努力时,我们会更加珍惜这件事过程和最终的结果。”同样,当员工在工作中投入的个人精力越多,投入程度越高时,也会从工作中获得更加强烈的满足感。 “安静辞职”这种行为会大幅减少你在一个项目中的参与度和使命感,降低对工作与自我价值的满意度。而工作满意度本身已被证明对员工的身心健康有着积极影响。更少的努力,更少的投入,更低的工作满意度可能会让一些员工觉得他们大部分时间都在“摸鱼”、缺乏存在意义,无聊的、对自己感到失望等。这些都会对心理健康产生负面影响,甚至可能导致抑郁。 设想一下,如果习惯了忙碌的你突然闲下来,或者你的上级把原本给你的额外任务交给了其他人。也许你会窃喜,但是过不了多久,你就会开始思考 “是不是最近哪里做错了”突然的变化会让你措手不及,这反而会加重内心的压力,甚至会产生“要被解雇或者不被重视”的焦虑心态。

**结语——**

也许,对于大多数人来说从中找到一种平衡,适合自己的工作习惯与心态才是最好的选择。“安静辞职”的出现虽然很难完全避免,但针对这样的现象选择主动出击迎难而上,往往会得到更好的效果。我们可以合理地运用上班期间的休息时间进行情绪调整,回家以后通过体育锻炼,并在周末多尝试一些自己喜欢的或向往的日常活动,和亲朋好友保持互动与沟通等,这些方法都可以帮助我们主动利用“安静辞职”的积极面,并且缓解其带来的一些负面影响。另外,不管你最终是否有打算“安静辞职”,针对围绕在工作中的压力主动地向心理健康专家寻求咨询,也可以帮助你深入了解压力的来源、制定策略、设定边界,从而保护自身免受职业倦怠与过度投入所造成的负面影响。

参考文献:

【1】Boy, Y., & Sürmeli, M. (2023). Quiet quitting: A significant risk for global healthcare. Journal of global health, 13, 03014. https://doi.org/10.7189/jogh.13.03014

【2】Anna Scheyett, Quiet Quitting, Social Work, Volume 68, Issue 1, January 2023, Pages 5–7, https://doi.org/10.1093/sw/swac051

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国