受“莼菜黏液”启迪

超低摩擦技术助力“双碳”加速实现

“西湖莼菜汤”是一道著名的杭帮菜,一次出差中偶然品尝的机会,让清华大学机械工程系雒建斌院士关注到了“纯菜黏液”的特性。纯菜具有黏滑的特点,其黏液对摩擦学行为会产生哪些影响?在进一步的研究中,雒建斌团队发现了纯菜表面天然多糖凝胶类物质的超低摩擦现象。

摩擦现象普遍存在于工业制造中,机械运动界面不可避免存在摩擦与磨损。摩擦消耗掉全世界1/3的一次性能源,约有80%的机器零部件因磨损而失效。

制造业作为国民经济的物质基础和产业主体,是中国碳排放量最大的行业,其低能耗、少排放是决定中国实现“双碳目标”的关键。

雒建斌团队提出的“超低摩擦”技术可将摩擦能耗降低几个数量级,并且实现近零磨损,这对我国新型工业化道路及降低能源消耗的发展战略具有十分重要的现实意义。

后现代工业化的“摩擦生能源”

在生产技术落后的远古时期,我们的祖先通过“钻木取火”获得光和热。而据记载,“钻木取火”是人类最早掌握的生火方式之一,早在原始社会它就已经给人类带来了火种。

这一方式利用的正是摩擦生热原理,干燥的木头在相互摩擦后产生的热量可以将枯木、干草等易燃物引燃,从而达到点火的目的。

虽然钻木取火的方式在现代已经鲜有人用,但其摩擦生热的原理却依然常见,火柴和机械打火机就是典型代表。

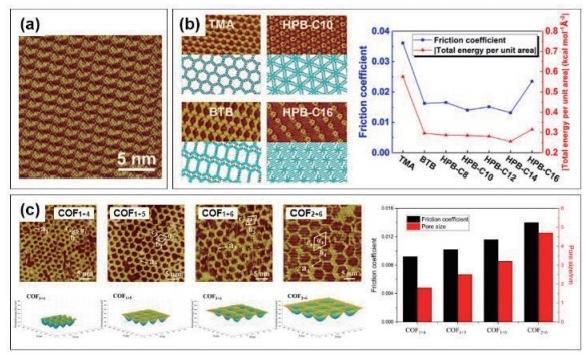

超分子模板体系的组装结构及其纳米摩擦特性

当起源于“摩擦生火”的人类文明进入工业化时代,高承载低摩擦的工业变革需求,对摩擦界面分子结构与摩擦行为及能耗间构效原理提出了重要挑战。

数据显示,摩擦和磨损会造成50%以上的装备整体失效或出现重大事故,其经济损失约占我国生产总值的1.5%(约为全球平均水平的2.1倍)。

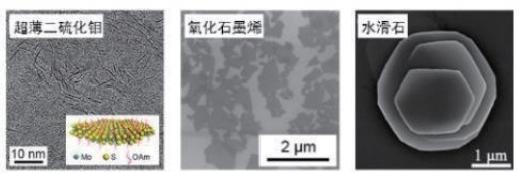

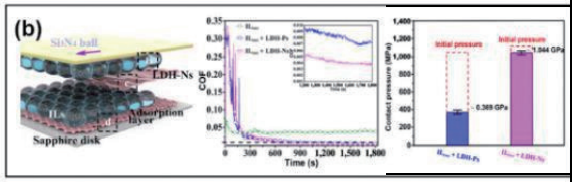

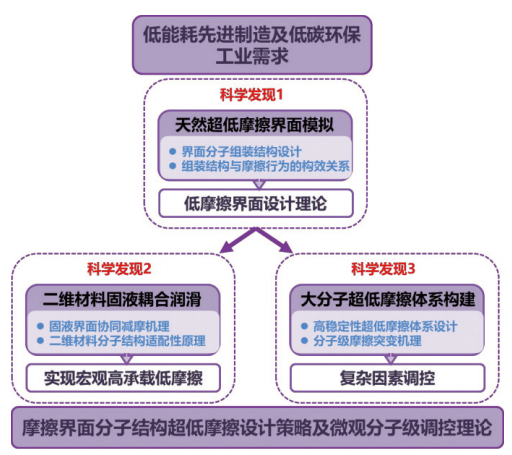

团队从莼菜表面的大分子结构特性、分子间层状排布等特征,获得了降低摩擦的灵感启发,进而研究了界面分子主客体组装等低摩擦设计理论,提出了复杂环境固液耦合润滑中二维材料最优润滑特性及承载能力的分子结构适配性原理,实现了有机大分子稳定宏观润滑体系构建并提出一套多因素主动调控低摩擦行为的方法。

刘宇宏副教授解释称,该项研究率先在可控有机分子体系实现超低摩擦,填补该领域研究空白。同时,阐释基于固液界面分子构性的高承载低摩擦调控机制,也为其工业化提供了重要的理论指导依据。

“我国超低摩擦技术已经在实验室阶段取得了丰硕的成果,液体超滑、固液耦合超滑、结构超滑等技术已在国际上处于领先地位,目前处于向产业界推广应用的关键时间节点。”刘宇宏副教授提到,当前超滑技术发展主要面向实际应用工况的低摩擦与高承载量级突破,以及应对设备运行的低摩擦可调控等需求。

面向工业应用多项需求的技术突破

实际上,自然界已发现的超低摩擦体系与工业应用间存在巨大差异,如何借鉴自然界中的超低摩擦机理进行工业应用中的低摩擦设计,仍有许多基础理论问题亟须攻克。比如,面向实际应用工况的低摩擦与高承载量级突破,以及应对设备运行的低摩擦可调控等需求。

刘宇宏副教授通过“面向高承载低摩擦的界面分子设计与调控”发展了摩擦界面分子结构的超低摩擦设计策略,奠定了微观分子级调控的理论基础,实现了宏观尺度高承载条件下超低摩擦和近零磨损,得到国内外同行高度认可。

据了解,针对先进制造在能源消耗和环境污染方面的问题,该研究项目面向界面微观分子能量耗散机理和宏观工业高承载低摩擦需求,开展基于摩擦表界面分子和组装结构设计及调控的超低摩擦磨损基础理论及应用研究。

此外,基于该项目研究成果,建立了复杂流动界面下的滑移阻力计算模型,并以此发展出一套具有高承载能力和低摩擦系数的固液耦合润滑体系设计方法,将宏观超滑推向实际应用。

壳牌作为全球最大的润滑油生产商和供应商,指出该研究成果对于润滑油行业是一个突破,不仅提出以超薄二维材料作为润滑油添加剂,还解决了其在润滑油中的分散问题,为下一代高端润滑油的研发奠定了坚实的基础。

据悉,该项目研究相关成果3次入选领域内权威期刊封面/底;项目组成员受邀在国际顶级学术会议作报告8次,参与编写英文百科全书Encyclopedia of Tribology词条,Superlubricity 和《界面科学与技术》,担任国内外知名学术期刊编委。此外,项目组成员还获得过国家自然科学二等奖、STLE摩擦学国际金奖等多项国内外学术奖励和优秀青年人才计划。

(a)

(a)

基于二维层状材料的高承载低摩擦固液耦合润滑体系

兑现“达峰承诺”的关键环节

国际社会普遍认为,二氧化碳过度排放是引起气候变化的主要因素。人类活动排放的二氧化碳等温室气体导致全球变暖,加剧气候系统的不稳定性,导致一些地区干旱、台风、高温热浪、寒潮、沙尘暴等极端天气频繁发生,强度增大。碳排放与能源种类及其加工利用方式密切相关。

针对二氧化碳过度排放问题,目前,全球范围内能源及产业发展低碳化的大趋势已经形成,各国纷纷出台碳中和时间表。

中国碳达峰、碳中和目标(以下简称“双碳”目标)的提出,在国内国际社会引发关注。我国主动提出“双碳”目标,将使碳减排迎来历史性转折,这也是促进我国能源及相关工业升级,实现国家经济长期健康可持续发展的必然选择。

值得关注的是,实现“双碳”目标不是要完全禁止二氧化碳排放,而是在降低二氧化碳排放的同时,促进二氧化碳吸收,用吸收抵消排放,促使能源结构逐步由高碳向低碳甚至无碳转变。

而制造业作为国民经济的物质基础和产业主体,是中国碳排放量最大的行业,其低能耗、少排放是决定中国能否兑现“达峰承诺”的关键环节。

业内普遍认为,“双碳”目标的实现是一个循序渐进的过程,也是一项涉及全社会的系统性工程。需要持续积极推动技术创新,充分调动科技、产业等方面,以技术创新引领低碳发展新格局,推动能源变革、实现“双碳”目标,使绿色发展之路走得更远更好。

刘宇宏副教授团队的研究项目在开拓新型超润滑材料领域、鲁棒性高承载低摩擦、复杂固液界面耦合超低摩擦调控等方面,都取得了重要创新成果,助力“碳达峰”的实现。

其中包括,基于自然界植物表面黏液的超低润滑现象的发现,阐释界面结构与纳米摩擦学行为间的构效关系,率先在可控有机分子体系实现超低摩擦。同时,提出具有超高极压特性的二维层状材料的分子设计准则,阐释固液耦合超低摩擦和宏观鲁棒性低摩擦磨损机理。并且,研究项目建立有机大分子和复合凝胶的可控超润滑体系,揭示分子结构、力学特性和环境介质与摩擦行为间的内在联系,实现复杂因素超低摩擦调控。

业内专家指出,该项目解决了界面分子作用机制和摩擦能量耗散微观机理等关键科学问题,提出界面分子结构创新设计策略和调控方法,为揭示超低摩擦能耗物理本源和推动工业应用做出显著贡献。

超分子模板体系的组装结构及其纳米摩擦特性

超低摩擦技术有望在人类健康等领域发挥重大作用

超低摩擦技术可将摩擦能耗与磨损率降低几个数量级,有望在工业发展、国防科技、人类健康等领域发挥重大作用。自2012年,团队成员探索发现莼菜表面天然多糖凝胶类物质的超低摩擦现象后,就持续潜心在该领域研究中。

据刘宇宏介绍,高端装备包含众多的精细传动装置,其中的机械运动界面的稳定性通常是决定装备精度的关键因素,超低摩擦技术将为高端装备的性能保驾护航。

而在国防科技方面,当前对武器装备的打击精度提出了更高的要求,导弹发射阻力的微小变化都会导致弹道偏差从而不能命中目标,超低摩擦技术将最大幅度降低导弹发射过程的阻力,从而保证了打击精度。

另外,从贴近人们生活的日常来看,医疗领域中医疗植/介入体的干预过程通过超低摩擦技术可实现低剪切阻力,从而避免组织破坏,减轻病人不适感。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国