科学家们最近深入研究了生长在印度-缅甸地区的三种“近亲”榕树(对叶榕、异形花榕、肉托榕),想搞清楚它们各自的“家族图谱”(种群遗传结构)有什么不同,以及为什么不同。这项研究帮助我们理解:关系很近的物种,是如何在同一片土地上和平共处、各自保持特色的。

为什么选榕树?

- 近亲多,好比较: 榕树家族庞大(全球800多种),近亲物种常生长在一起,是绝佳的研究对象。

- 专一“红娘”: 每种榕树都有自己高度专一的“红娘”——传粉榕小蜂。这种一对一(或少数对少数)的紧密关系,让科学家能更清晰地分析影响榕树“家族特征”的因素。

三种榕树,各有不同:

这三种榕树虽然是亲戚,但“性格”迥异:

- 有的爱长在河边,有的偏爱山坡。

- 有的喜欢扎堆(种群密度高),有的住得分散。

- 结果子的位置也各不相同(树干、枝条等)。

科学家发现了什么?

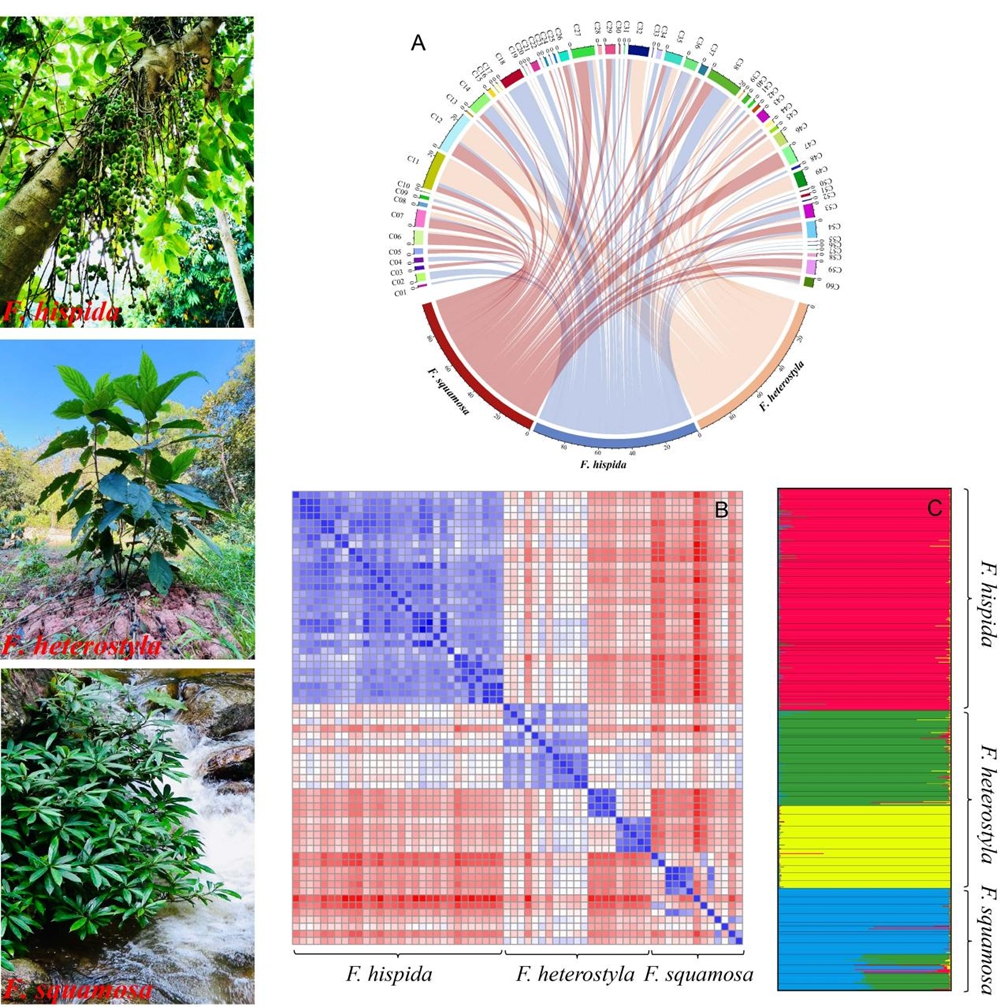

- 共享“香水”,小蜂可能“串门”:

- 三种榕树开花时,释放的“香味”(挥发性有机物)有很多是共有的(超过20种)。

- 这意味着,它们可能偶尔能吸引到彼此的专属小蜂(交叉吸引)。

- 小蜂“跳槽”,影响榕树“血统”:

- 科学家分析了给小蜂们建立的“族谱”(系统发育),发现小蜂们存在**“宿主转移”(从一种榕树换到另一种)和重复形成新物种**的现象。

- 这些小蜂的“跳槽”行为,会把花粉带到不同的榕树上,从而塑造了榕树本身的“家族图谱”(遗传结构)。

- “家族图谱”大不同:

-

虽然三种榕树总体上保持了各自的独立特征,但它们的“家族图谱”差异明显:

- 对叶榕: “亲戚”间走动最频繁(基因流最强),家族联系最紧密。

- 异形花榕: 明显分成了东、西两个“家族分支”,可能正处于分化成新物种的早期阶段。

- 肉托榕: 家族联系相对较弱(基因流较弱)。

-

不同榕树之间也有“联姻”(基因流):主要发生在肉托榕和异形花榕之间,肉托榕和对叶榕之间也有少量。

- 生活方式决定“家族”格局:

- 它们各自不同的“生活方式”(生活史特征,比如住哪、密度高低、结果位置)也是导致其“家族图谱”各异的重要原因。

图1 三种榕属植物雌花期榕果挥发物重叠情况(A),以及种群遗传结构(B、C)

研究意义:

这项研究揭示了:

- 近缘榕树物种共存和保持独立的秘密,不仅在于它们自身的差异,还与它们共用的“红娘”小蜂的行为(特别是偶尔的“串门”和“跳槽”)密切相关。

- 小蜂的“送错花粉”是导致不同种榕树间产生“混血儿”(基因流)的关键。

- 这为了解庞大的榕树家族如何演化出如此丰富的多样性,以及近缘物种如何在自然界中共存提供了新视角。

总结: 科学家研究印缅地区三种近亲榕树,发现它们用相似“香水”吸引小蜂,导致小蜂偶尔“送错”花粉,让不同榕树间有了“混血”。加上各自不同的“生活方式”,最终形成了各自独特的“家族图谱”。这解释了近亲物种如何在同一片天空下共存共荣。

这项研究由中科院版纳植物园黄建峰副研究员等(第一作者/通讯作者)与多国团队合作完成,发表在Journal Systematics and Evolution上,得到了云南省和国家自然科学基金等项目支持。

本文作者:黄建峰

新闻来源:http://xtbg.cas.cn/2022/kxyj01/kydt_1/202504/t20250418_7603933.html

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国