泥盆纪生命大灭绝

第二次生命大灭绝发生在距今约3.7亿至3.58亿年前的泥盆纪末期。

泥盆纪是古生代第四纪,时间跨度约为4.19亿年前至3.58亿年前,持续约6000万年。这一时期以生物演化的重大突破和全球生态系统的深刻变革为特征,被称为“鱼类的时代”,同时陆地生态系统初步形成。

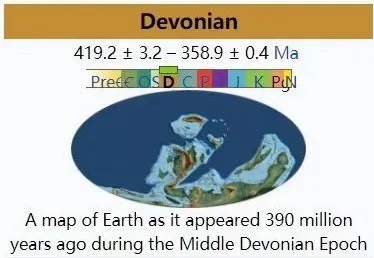

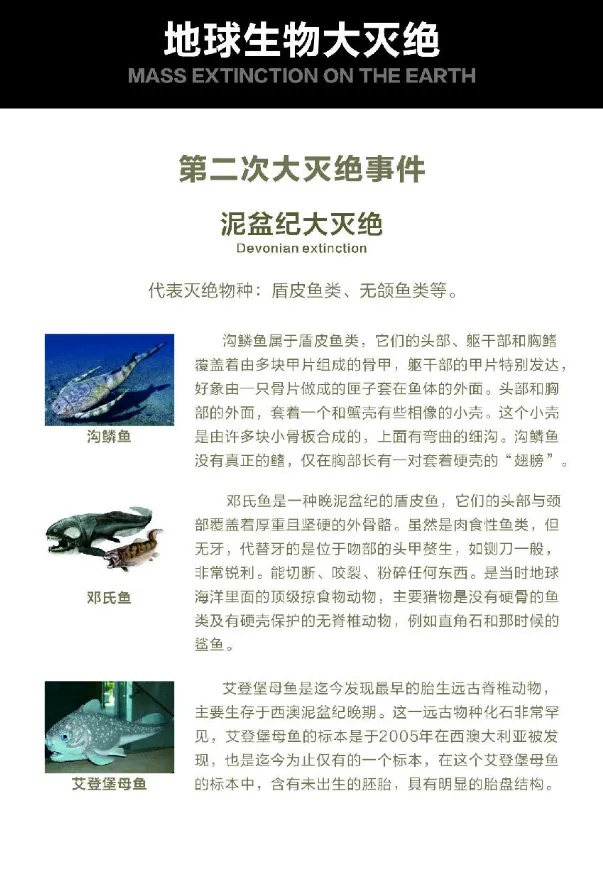

泥盆纪末期,地球上的海洋生物遭受重创,约50%的属和20%的科灭绝,盾皮鱼、珊瑚、三叶虫等生物大量消失。

灭绝假说之一是全球变冷与冰川活动。晚泥盆世出现大规模冰川发育(如南美洲、非洲),导致海平面下降和气候波动。温度下降使热带浅海生态系统(如珊瑚礁)崩溃,同时深海出现广泛缺氧。

灭绝假说之二是陆生植物扩张的连锁反应。泥盆纪陆地植物(如蕨类、早期树木)繁盛,根系加速岩石风化,大量磷元素通过河流输入海洋,引发藻类爆发性增殖(富营养化)。藻类死亡后分解消耗氧气,导致海洋大面积缺氧,形成“死亡海域”。还有一种推论是植物产生的天然化合物可能与紫外线作用生成消耗臭氧的物质,导致紫外线辐射增强,影响浅海生物。

灭绝假说之三是大规模火山活动。西伯利亚、欧洲等地发现泥盆纪末期火山岩,火山喷发释放大量CO₂、SO₂和卤素气体,引发酸雨、臭氧层破坏和气候震荡。持续的火山喷发可能遮挡阳光,抑制光合作用,破坏食物链基础。

灭绝假说之四是天体撞击假说。部分研究在泥盆纪-石炭纪边界地层中发现微球粒和铱异常,推测可能与小行星或彗星撞击有关。

灭绝假说之五是生物自身的脆弱性。泥盆纪海洋生态系统高度特化,许多生物(如层孔虫-珊瑚礁系统)适应了稳定的热带环境,面对快速环境变化时缺乏弹性。食物链顶端的大型捕食者(如盾皮鱼类)灭绝可能引发生态级联崩溃。

目前最被接受的原因是:陆地植物扩张、营养输入引发海洋缺氧+火山活动加剧气候波动、生态系统多重压力叠加。这一过程持续数百万年,而非瞬时灾难,符合泥盆纪灭绝呈现的“阶段性”特征,多次脉冲式灭绝。

泥盆纪是生物从海洋向陆地扩展的关键过渡期,奠定了后续石炭纪陆地生态系统繁荣的基础,同时其灭绝事件揭示了地球环境与生命演化的深刻关联。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国