集成电路作为国家的支柱性产业,是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。它不仅对国民经济和民众生产生活至关重要,而且对国家信息安全与综合国力提升具有战略性意义。在“双碳”战略的推动下,我国将迎来经济社会绿色低碳转型的关键时期。能源技术革命将推动能源产业实现绿色低碳转型,进而引发一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。北京大学工学院讲席教授杨荣贵聚焦芯片与能源这两个国家关键战略领域,专注电子器件热管理与太阳能光热综合利用的前沿基础研究和技术研发,取得了系统性的创新成果,成为领域内极具影响力的科学家。

▲杨荣贵

身在海外,心系家国。中国的高速发展加快了海外赤子归国的步伐。2018年,杨荣贵毅然放弃美国科罗拉多大学终身正教授职位,全职回国工作。他以国家需求为导向,深耕于传热学与能源领域的前沿基础研究和技术研发,愿为助力我国集成电路、能源技术研发能力的持续提升及“碳达峰、碳中和”目标的顺利实现贡献自己的力量。“要成为一棵硕果累累的繁茂之树,必须深深扎根在祖国大地这片肥沃的土壤之中。只有回到祖国的怀抱,才能真正实现自己的理想。”此前的积累有了更广阔的用武之地,杨荣贵正一步步将心中的设想付诸实施。

学海无涯 只争朝夕

全职回国前,杨荣贵在美国求学与工作了近20年。1999年,他在清华大学获得硕士学位后,同时获得了多个世界一流大学提供的奖学金,最终选择前往美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)攻读微机电系统专业。2001年,他转入麻省理工学院继续深造。在此期间,杨荣贵收获了诸多荣誉,包括美国机械工程师学会国际电子仪器组件封装技术研讨会暨展会(InterPACK)最佳论文奖(500多篇论文与报告中唯一的一篇)、国际热电学会的戈德史密斯奖(全球范围内每年仅授予一位优秀的热电研究生),以及美国国家航空和宇航局技术创新奖等。

2006年,杨荣贵获得麻省理工学院博士学位,直接受聘为科罗拉多大学博尔德分校机械工程系助理教授。科罗拉多大学博尔德分校是美国工程技术领域最优秀的院校之一。2011年,杨荣贵提前两年晋升为副教授并获得终身冠名教席;2016年起,成为终身正教授。“杨荣贵教授是这里引进杰出年轻教授的杰出范例。他在传热基础研究及能源转换方面的探索,在科罗拉多大学能源创新方面起到了重要的作用,并将帮助我们找到进入新能源时代的道路。”科罗拉多大学博尔德分校校长彼得森(G.P.“Bud”Peterson)评价。

科罗拉多大学博尔德分校坐落于洛矶山山坳中的美国主要技术创新基地——博尔德市。学校注重文化交融与国际合作,拥有世界一流的师资力量和来自世界各地的优秀学子,共同营造出充满活力的校园环境。宽松的学术氛围与公平的竞争环境加速了杨荣贵成长的步伐。在这所学校任教的13年间,他在科研、教学等各项工作上都表现得极为出色,赢得了美国学术界的广泛认可。

在美期间,杨荣贵曾主持美国国家科学基金委、国防部、能源部和农业部等机构资助的40余个项目,总金额超过5000万美元,其中金额超过300万美元的大型跨学科项目达13项。依托这些项目攻关,杨荣贵在科研上取得了众多创新突破,也因此迎来了荣誉纷至的辉煌时刻。

2010年,杨荣贵曾以“可能扭转美国科技衰落的杰出科学家”,作为10位美国青年科学家典型之一被列入《美国科技的兴起与衰落》一书。他还获得2008年美国国防部高级研究计划局(DARPA)杰出青年教授、2009年《MIT技术评论》“全球35岁以下科技创新35人”、2010年美国机械工程师学会(ASME)Bergeles-Rohsenow传热学青年学者(年度唯一)、2014年国际热电学会青年科学家(全球范围内年度唯一)等奖项。

海外多年的成长与积淀,为杨荣贵长久深耕于传热学与能源领域提供了助力,也成为他坚守科研初心的信心源泉。自幼经历过家乡缺电之苦的杨荣贵,从小便立志要让家乡通电,这也为他此后与能源领域结缘埋下了种子。

杨荣贵的家乡在福建沿海的海岛。在他的记忆中,直到高中毕业,他所居住的小岛上都没有电。冬日里阴冷的海风肆虐,寒意刺骨。交通不便,加之经济条件的限制,幼年时很少有机会出岛的杨荣贵,常常渴望能到外面的世界去看看。

1989年,杨荣贵以优异的成绩初中毕业。当时,父母期望他考入师范学校,因为国家包吃住、包分配,能够减轻家里的负担。然而,由于身高不达标,杨荣贵落榜了。之后,他进入莆田六中读高中。高中就读期间,杨荣贵基础扎实,肯上进、学习好。深知缺电之苦的他,在1992年高考后报考了西安交通大学的电厂热能工程专业,从此与能源研究结缘,并在这条道路上越走越远。此后,他又到清华大学工程热物理专业继续深造,顺利获得硕士学位。对知识的渴望,又引领他开启了在美国近20年的求索生涯。

出国时,杨荣贵在写给恩师吴国根的信中写道:“我将远渡重洋,暂别祖国,暂别亲人,暂别我的恩师与朋友,飞向一个全新的国度,实现我新的理想。”

▲杨荣贵在华中科技大学时带领的热功能与交叉应用团队成员合影

暂时的离开是为了更好地回归。羽翼丰满归家时!2018年,杨荣贵全职回国,加入华中科技大学能源与动力工程学院。

矢志创新 丹心不改

能源与动力工程学院是华中科技大学的老牌院系之一,其动力工程及工程热物理学科是首批国家一级重点学科,也是全国5个双一流学科之一。学院在“应用领先、基础突破、责任以行”的办学理念指导下,努力培养栋梁人才,深入开展科学研究,使学科的整体水平和综合实力处于国内一流水平,力争将重点和特色学科建成国际知名的高水平学科。

入职华中科技大学能源与动力工程学院,是杨荣贵慎重考虑后做出的选择。学院的实力是吸引他的因素,而麻省理工学院的博士导师陈刚教授的意见则是他做出这一决定的重要参考。陈刚教授于1980年考入华中工学院(现华中科技大学)动力系(能源与动力工程学院的前身),1987年在华中工学院动力系获得硕士学位,毕业后曾留校担任讲师。1989年,陈刚追随田长霖教授(加州大学伯克利分校前校长)赴美攻读博士学位,先后当选美国国家工程院院士、美国人文与科学院院士、美国国家科学院院士。华中科技大学是陈刚教授梦开启的地方,9年的求学时光始终是他心中的美好回忆。

杨荣贵入职华中科技大学后真切感受到,能源与动力工程学院公平、宽松、学术氛围浓厚的环境激发了大家的创造活力。杨荣贵极为看重学院包容开放的环境,也享受在此环境下组建团队、开展工作的过程。提升科技创新能力,产出有高价值的科研成果,不是一个人的单打独斗,必须整合凝聚资源创建一支优秀的科技创新团队,充分发挥团队的集成创新力量。在学院的大力支持下,一支实力强劲的团队被杨荣贵迅速组建。“每个人都有独特的研究方向,但是都要围绕团队的重要主题,围绕国家战略方向去开展工作。”这是杨荣贵组建团队秉持的原则。

一群有梦想的人为了共同的理想聚集在一起,奋斗、拼搏,团队逐日壮大。杨荣贵领衔的热功能与交叉应用实验室(X-THERMAL LAB)已有正高级教师4名、副高级教师3名、博士后1名及硕博士生40余名。实验室围绕集成电路与新型电力系统等国家亟需领域,研究凝聚态物理、超快光学测量、能源化学、表面科学、高性能计算、机器学习等多学科交叉的热科学与工程问题。

近年来,实验室承担了包括国家自然科学基金重点项目与国家重点研发项目在内的多项国家项目。团队成员在《科学》(Science)、《自然》(Nature)子刊等国际顶级期刊多次发表论文,受到中央电视台、《科技日报》等多家媒体和行业自媒体的长期关注与追踪报道。

实验室致力于利用微纳米观测与制造手段、超快激光测量技术与先进数值算法等,探究热能输运与转化的微观机理,实现基于微纳米新技术的先进能源转化、存储及热管理的规模化应用。团队秉承华中科技大学“明德厚学,求是创新”的校训,坚持学术自由、求真务实、诚实守信的价值理念,力求为社会培养和输送各类优秀人才;坚持严谨务实的科学态度,充分发挥积极的社会服务功能。

杨荣贵介绍,实验室的研究聚焦于芯片的热输运与热管理、高温热储能技术、能源与资源的协同优化等方向,所有方向均紧密围绕国家的重大需求开展工作。“其实我们关注两大主题:一是芯片,包括它本身如何更好地传热及如何利用新材料以获得更好的功能,涉及电、热、力等方面的功能,我们的研究多是跨学科问题;二是能源,包括储能和多能融合,尤其对后者的研究意义更大,以前人们可能会忽视这个问题,但现在要实现‘双碳’目标,就要把所有可能利用的能源尽量优化地利用起来,以前看起来不是最理想的东西,现在需要我们重新去定位、思考它们的价值。”

杨荣贵坦言,微纳尺度下材料与界面的热输运一直是材料科学、凝聚态物理和传热学交叉领域的长期挑战。随着芯片集成度、算力和功率的提升,热管理已严重制约运算性能,宏观理论与表征方法难以指导纳米电子器件的热设计。极小尺度热输运调控与极高热流热管理是电子器件发展的重大难题。实验室专注于先进功能材料与芯片的热-电耦合输运机理研究,自主构建了材料热-电输运理论计算框架,搭建了基于超快飞秒激光的热表征平台,并结合先进的人工智能方法,攻克复杂结构化功能材料与电子芯片的热、电输运预测与表征难题,以期找到实现超导热、超绝热与可控热输运的科学路径。

在能源问题上,随着世界能源格局向清洁化、低碳化、高效化转型,构建以可再生能源为主的新型能源系统,将对产能和用能等提出前所未有的挑战。储能技术被认为是解决可再生能源波动性及电网调频/调峰问题的关键。相比于其他储能技术,热储能具有安全性高、成本低、装机规模大、不受地理条件限制等显著优势,有望在电源侧与传统火电系统耦合,应用于光热电站等场景,实现大规模电网储能;也可在用能侧实现冷、热、电、气联供,极具规模化的应用前景。在此背景下,杨荣贵带领团队一方面致力于新型电力系统高温热储能关键技术的研发,深入探索热储能材料、关键热设备与源网荷耦合等问题;另一方面则将关注点投向多能互补,通过整合多种能源形式及资源,优化能源配置与运行效率,推动清洁能源消纳和低碳转型。

▲杨荣贵(右二)在华为数字能源展厅交流

“很多科研,可能在短期内无法看到其真正的价值和创新意义,但我们总是要围绕着一个大的目标,并着力去实现它。没有人做研究不是为了创新,但创新的目的是什么?很多人是为了创新而创新,而我们是用创新去解决实际问题。在这个过程中,我认为保持开放的心境很重要,向不同的人学习,并用积累的知识尽可能解决更多的问题。”杨荣贵说道。

在华中科技大学工作6年后,为了更好地进行学术交流,杨荣贵借助偶然的机会,于2024年5月加入北京大学工学院,担任讲席教授。当记者在北京大学再次见到杨荣贵时,他微笑着讲道:“人生需要折腾,都是为祖国服务。”

服务国家 服务大众

冯·卡门曲线呈现出一种优美的螺旋形状。美国加州大学伯克利分校的前校长田长霖教授常以这条线的螺旋循环状态来比喻科研的生命周期,并借此告诫学生该如何从事科学研究。师承田长霖教授,杨荣贵的导师陈刚教授也将这一理念传递给了自己的学生。

“一个课题从大家都开始感兴趣并着手研究,直至问题枯竭走向结束,通常也就只有7到10年的时间。因此,科研人员的使命在于延长自己的科研生命,在冯·卡门曲线的起点参与其中或者拥有更多的冯·卡门曲线。”杨荣贵说道。

杨荣贵在努力发展着自己的科研曲线。传热学虽只属于工程热物理的一个小领域,却与能源的输运、传递和转化密切相关,因此衍生出了很多小分支。在过去的20余年里,杨荣贵的研究几乎涵盖了传热学的所有小分支,尤其在导热、相变换热和辐射这3个小分支的研究上均取得了重要进展。

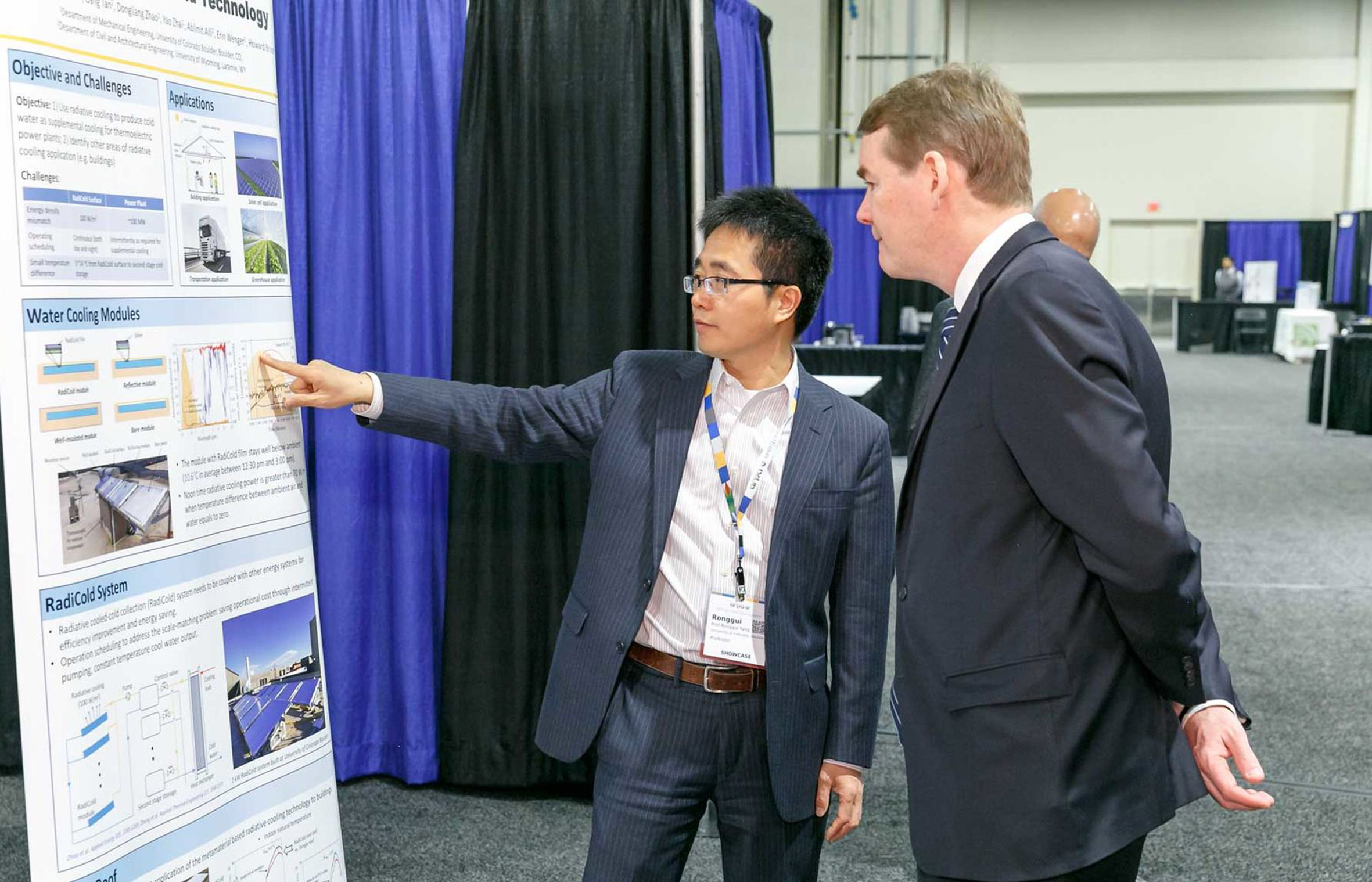

▲杨荣贵(左一)在华盛顿向美国国会议员讲解辐射制冷技术

杨荣贵介绍,在微纳尺度下,宏观定律(如傅里叶导热定律)不再适用,传统的理论与表征方法难以指导具有纳米尺度特征的电子器件热设计和热功能材料的开发。阐明微纳尺度下的热传导机理,是高性能芯片设计,以及开发热电材料、热界面材料和热障涂层等先进功能材料的基础。围绕玻尔兹曼输运方程,杨荣贵结合分子动力学、原子格林函数与密度泛函理论,构建了一套计算体系,为描述纳米复合材料和电子器件等复杂结构中的非傅里叶热输运提供了理论工具。此外,他还发展了基于超快激光的热物性测量技术,解决了电子器件与功能材料中各向异性热导率、界面热导和比热等多参数表征的难题。

在相变换热研究领域,杨荣贵提出了利用纳米空间限域调控汽液相变成核的新机理,发展了液滴/汽泡-液膜耦合驱动的相变传热新机制,打破了微纳结构表面液体输运与热量传递之间的权衡限制。随着电子与电力系统集成度和功率的不断提升,传统冷却技术面临前所未有的挑战。开发高性能相变传热技术成为解决电子芯片、新能源汽车、储能与新型电力系统中高热流散热问题的关键所在。杨荣贵的研究为解决高功率芯片、高能激光器与相控阵雷达等设备的超高热流散热难题提供了技术路线。

“利用大气对8~13μm中远红外辐射透明的特性,向温度仅为2.7K的低温宇宙背景辐射上述波长的电磁波,可实现零能耗的辐射制冷。”杨荣贵介绍道。针对早期辐射制冷材料仅适用于夜间,以及纳米光子学超材料难以规模化生产的难题,他提出了一种新型超材料薄膜。这种薄膜将共振电介质微粒嵌入聚合物中,并运用成熟的卷对卷工艺实现了大规模生产,突破了性能与产能难以兼顾的瓶颈。他发明的有机-无机复合薄膜具有96%的太阳光谱反射率和93%的8~13μm红外波段高发射率,在午间阳光直射下可实现比环境温度低约10℃的冷却效果,全天候24小时平均制冷率达到110W/m2。这一成果被英国《经济学人》、中国中央电视台、《科技日报》等媒体争先报道。成果还被评为2017年“物理世界十大突破”。美国国家工程院院士、香港大学校长张翔认为:“仅在建筑领域应用,这种零能耗被动制冷材料的影响就不可估量。”陶文铨院士在2023年6月《中国青年报》“向往的专业·院士对话青年学子”特别节目中,也对杨荣贵在辐射制冷领域作出的贡献给予了高度评价。陶文铨院士在修订他主编的经典本科教材《传热学》第六版时更是把杨荣贵在辐射制冷与智能窗户的创新成果写入了课本,并称“我国学者杨荣贵等设计发明了这样的超材料,并且实现了产业化”。

深耕于传热学与能源领域多年,杨荣贵迄今已发表了包括4篇《科学》(Science)、4篇《自然·材料》(Nature Materials)、3篇《先进科学》(Science Advances)、4篇《焦耳》(Joule)、1篇《现代物理评论》(Review of Modern Physics)在内的280多篇期刊论文。截至2025年5月,科学引文数据库网站Web of Science总引用32000余次(他引3万余次),H指数达85,近一年引用量超5000次;谷歌学术(Google Scholar)总引用量4万余次,H指数达95。他还获得授权美国发明专利25项、中国发明专利30余项,部分成果已实现产业化应用。

延续在国外的辉煌,杨荣贵回国后各类奖项纷至沓来。2020年,他获得国际热科学纪念奖(Nukiyama Memorial Award),并被评为宁波十大杰出人才。2021年起,他连续4年入选科睿唯安“全球高被引科学家”和爱思唯尔“中国高被引科学家”。

谈及论文高被引,杨荣贵表示:“一篇文章被引上千次,若大家只是泛泛地跟随做千篇一律的工作,我觉得意义不大。若有人能反驳我的观点,或者能证实、证伪,对我来说更有意义,因为这说明我的工作真正引起了大家的共鸣。”对于获奖,他说:“最重要的是,你值得获得这些荣誉。”他回忆起在麻省理工学院求学时的副导师崔瑟豪斯(Mildred Dresselhaus),这位导师曾获得很多大奖,但从不居功自傲。他认为,正因获奖,就需要更努力地工作,让荣誉更闪光。

执着走在科研路上,杨荣贵觉得从事这项工作最大的快乐是发现并解决真正的问题。他提出,保持开放的心态并深入产业界调研,了解行业需求,并将问题转化为合作项目往前推进,是解决问题的一种途径;另一种途径则是自己创立公司,把文章直接写在祖国大地上。

选择走创业这条路,对杨荣贵而言有些“不得不为之”的意味。因为要建立更紧密的合作关系,没有什么比直接拿出自己响当当的产品更具说服力。虽然把学术文章变成产品这个过程充满了幸福感,但实际操作起来也会很艰难。“初创公司成功与否,其实很多时候与技术本身没有关系。从科研向商业模式转变,很多教授不一定能转得动。而且一旦决定去做初创公司,你不仅要对技术负责,还要对股东和员工负责。一家100人的公司背后是100个家庭,如果技术方向没有执行好,或者资金出现问题,面临的压力是非常大的,所以我觉得创业不是一件简单的事情。”杨荣贵坦言。

为促进研究成果转化,杨荣贵创立了瑞凌新能源科技有限公司和开文热工科技有限公司。瑞凌新能源科技有限公司对辐射制冷在建筑与农业等领域的规模化应用开展了技术和产品研发,开发了辐射制冷薄膜、涂料与纺织制品等系列产品,已在大型建筑、粮食仓储、电力通信等领域累计应用面积超100万平方米,每年碳减排8万吨。开文热工科技有限公司致力于柔性与高热流平板式热管的研发,其产品已应用于智能手机、笔记本电脑、电动汽车及大功率电子设备的热管理。尽管两家公司的业务范围不同,但杨荣贵对它们的核心要求却是相同的,即做更好的技术沉淀,实现更稳步的发展。

从科研界到产业界属于跨领域,但对杨荣贵来说,角色的跨度似乎并不大。“涉及管理、销售的部分可能会难一些,但我没有去管具体经营的事情,而是更多地从科学家的角度做事情,所以关注的核心问题在本质上没变。”杨荣贵说道。

在杨荣贵看来,创业和做科研都是为了解决问题,只是殊途同归。“我的初衷从未改变,就是希望用科研和产品改变日常的生活,哪怕只是带来一点点的改变。比如我们发明了一种可动态适应环境温度变化、具有辐射制冷功能的智能窗户。我们解决散热问题的方案,也被应用到了智能手机中。”

▲杨荣贵在电加热设备厂家调研

在科研界和产业界摸爬滚打的时间越长,杨荣贵的感触越深:无论所做的事情看起来多么高大上,最终都要回归到解决衣食住行这些人类最根本的问题上,归根结底是为了国家、社会和人类的可持续发展。

“虽然大家工作的最终指向都一样,但不同时代面临的情况却不同。以前的科研学科界限分明,更多做的是点对点的研究。到了今天,学科之间的壁垒日渐消弭,融合之势愈发强劲。信息的交融、知识获取的便捷及学习型社会的形成,让大众的共同语言越来越多,针对一个议题,有发言权的人也越来越多。这种变化无疑为问题的解决提供了更好的能量场域。在如此独特的时代背景下,作为科研工作者,更应以宽广的胸怀和坚定的信心拥抱当下的每一刻,甚至更远的未来。”杨荣贵说道。

心怀梦想 携手共进

“最好的师生关系,就是彼此成就。然而我们毕竟不是教育家,只是碰到了好的学生,所以更多的是学生成就了老师。”谈到学生教育,杨荣贵说道。

杨荣贵对人才培养极为重视。他在美国科罗拉多大学博尔德分校任教期间,曾推荐多名优秀本科生前往哈佛大学、斯坦福大学等顶尖学府深造攻读研究生,还培养出了多位年度优秀博士生。在人才济济、竞争激烈的环境中,取得这样的教学成绩实属难得。

回顾自己的从教历程,杨荣贵已培养了30余位博士研究生和博士后。多数学生毕业后就职于上海交通大学、华中科技大学、东南大学、大连理工大学、中国科学院、北卡罗来纳州立大学和丹佛大学等国内外知名高校和科研机构,以及英特尔(Intel)、雪佛龙(Chevron)、华为等国际知名高科技公司。看到学生的成长,杨荣贵由衷地感到欣慰和自豪。

“不久前,我去江苏常州开会,偶然碰到了在美国时教过的一位本科生。小姑娘看到我,激动地跑过来打招呼,我并不记得她但很开心。看到学生的成长,尤其是还能被学生记住,是件不错的事情。”杨荣贵笑着说。

无论是教学还是带领团队,杨荣贵在心态上始终不认为自己是一个管理者。他待人朴实、真诚,虽然有时会严厉地批评学生,但更愿意与学生做朋友。买杯咖啡,和学生坐下来聊聊天,了解学生的想法,也让学生了解自己。

杨荣贵坦言,在面对种种压力时,很多学生会迷失方向。有时候,学生选择读博士继续深造可能并不是自己的意愿,好像是被推着选择了这条路。而他更愿意看到学生是真正地热爱科研,希望他们能找到自己的兴趣,凭借努力和持久的耐力,做出一点成绩。同时,杨荣贵也鼓励学生向内寻找自我。“当事情进展不如意的时候,坚持是一种很好的品质。但如果发现自己特别不适合做这件事,懂得退出也是一种进步。保持松弛、开放和健康的心态很重要。”杨荣贵说道。

杨荣贵不推崇学生随大流。“好的教育,要鼓励学生敢于挑战老师、挑战权威。上课时学生都不说话,这不是一个良好的课堂环境。做从0到1的研究,老师最大的任务是尽快把学生带到领域前沿,让他们知道应该以怎样的态度去迎接挑战。”杨荣贵希望学生能够超越老师,去开创新的研究方向,成为各自所在领域的领军人物。

科技的快速发展给大家带来了前所未有的机遇,而社会急剧变革带来的不确定性也让人们面临前所未有的压力与困惑。时间之河川流不息,每个人都要面对和回答时代的问卷。在互联网时代的大背景下,杨荣贵要求自己和学生都要保持对知识的好奇心,随时更新知识库;在百年未有之大变局的背景下,他希望大家永葆家国情怀,承担起应有的社会责任。对家国情怀,不同的人有不同的理解。在杨荣贵看来,把自己专业的事情做好,便是对家国情怀最朴素、最简单的回应。

近年来,无论是在师资规模、学生就业还是企业需求等方面,能源与动力工程专业均迎来了日新月异的发展局面,并伴随着时代的变化,发展成为一门系统性的交叉学科。然而,它也面临着新的挑战和机遇,需要不断探索新的方法,解决新的问题。对于能源与动力工程学科的未来,杨荣贵始终充满信心,他说:“‘非精不能明其理,非博不能至于约’。科学发展与技术进步的最新成果已融入能源与动力工程学科中,并得以弘扬发展。大数据、人工智能、机器人和工业互联网等正逐渐成为能源与动力工程学科发展的新研究和应用领域。而与此同时,更广泛且深刻的挑战与机遇也将为这一领域的发展注入新的活力。参与国家和社会的建设,为国家和社会的利益与发展负责,为国家和社会的稳定与安全贡献力量,能源与动力工程必将在国家高质量发展和满足社会重大需求方面大有作为,为我国下一阶段的经济与社会转型、人民生活水平提升及和谐富裕的强国建设作出非凡贡献。”

专家简介

杨荣贵,北京大学工学院讲席教授,长期深耕于传热学与能源技术领域,开发了非傅里叶导热的跨尺度多物理计算方法与超快激光热反射表征方法;提出了液滴/气泡-液膜耦合强化相变传热的新思想和超薄两相均热板的概念原型;提出光谱多波段独立调控思想,实现了“太阳能-太空冷能”的同步利用。2021—2024年连续4年入选科睿唯安“全球高被引科学家”和爱思唯尔“中国高被引科学家”。迄今为止已发表包括4篇《科学》(Science)(2019—2021年每年以国内作者单位发表一篇)、4篇《自然·材料》(Nature Materials)、3篇《先进科学》(Science Advances)、4篇《焦耳》(Joule)、1篇《现代物理评论》(Reviews of Modern Physics)在内的280篇期刊论文。截至2025年5月,科学引文数据库网站Web of Science总引用32000余次(他引3万余次),H指数85,近一年度引用5000次以上;谷歌学术(Google Scholar)总引用4万余次,H指数95。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国