“如果这个世界因为我的来过,人民的健康能有积极的改变,那我觉得这辈子就没有白活。”

——《科学中国人》2024年度科技人物领军人才 叶青松

三个标签

出生于1981年的叶青松,拥有80后一代难以磨灭的底色:不甘平庸,敢想敢干,跳动着一颗改变世界的雄心。在这位温文尔雅又不失干练的中年男性身上,很多东西仿佛是被加速了的,他走路快,说话快,思维转换也快。他时刻被忙碌包围着,时间安排要精确到每半个小时,常常昨天还在千里之外参加国际会议,今天就坐在了武汉的诊室之内,明天又要再出差飞洛杉矶或者悉尼。

▲叶青松

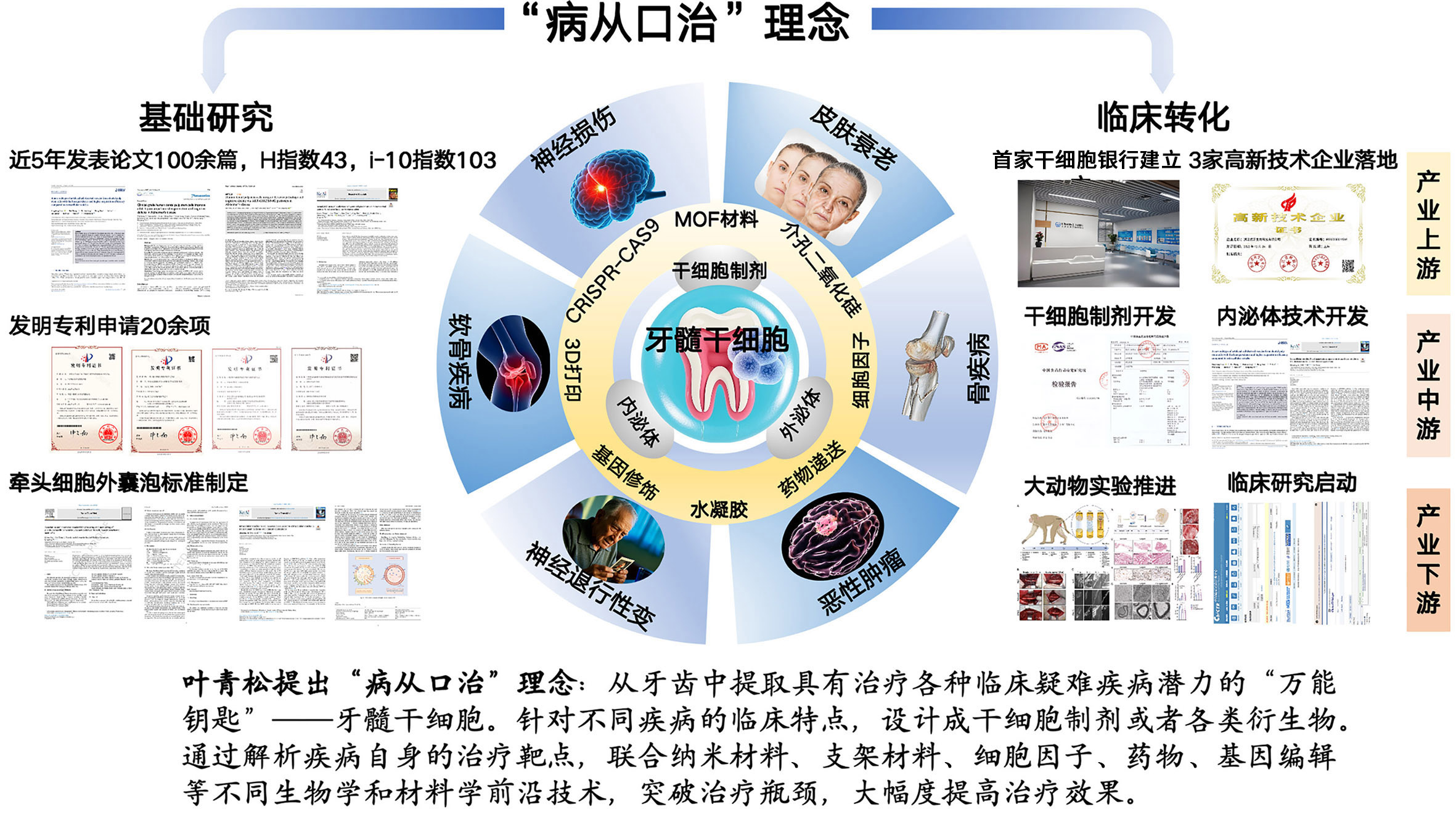

叶青松身上贴着3个标签。第一个是学者。他一直在致力于推动牙髓干细胞的临床转化研究,探索新型基质或纳米材料联合牙髓干细胞治疗神经退行性变疾病、各种慢性病和罕见病等重大疾病,寻找能够提高牙髓干细胞体内存活和增效的基因改造方式与分子机制研究。身为一名学者,他做到了澳大利亚詹姆斯库克大学的终身教授和昆士兰大学的终身教授,在刚刚过去的2024年,在全球每年只遴选一名有突出影响力牙科学者的悉尼大学诺尔·马丁客座讲席教授职位也授予了叶青松,他成为这一职位有史以来的第一位华人学者,足见国际同人对叶青松学术成就、领导能力和卓越贡献的高度认可。

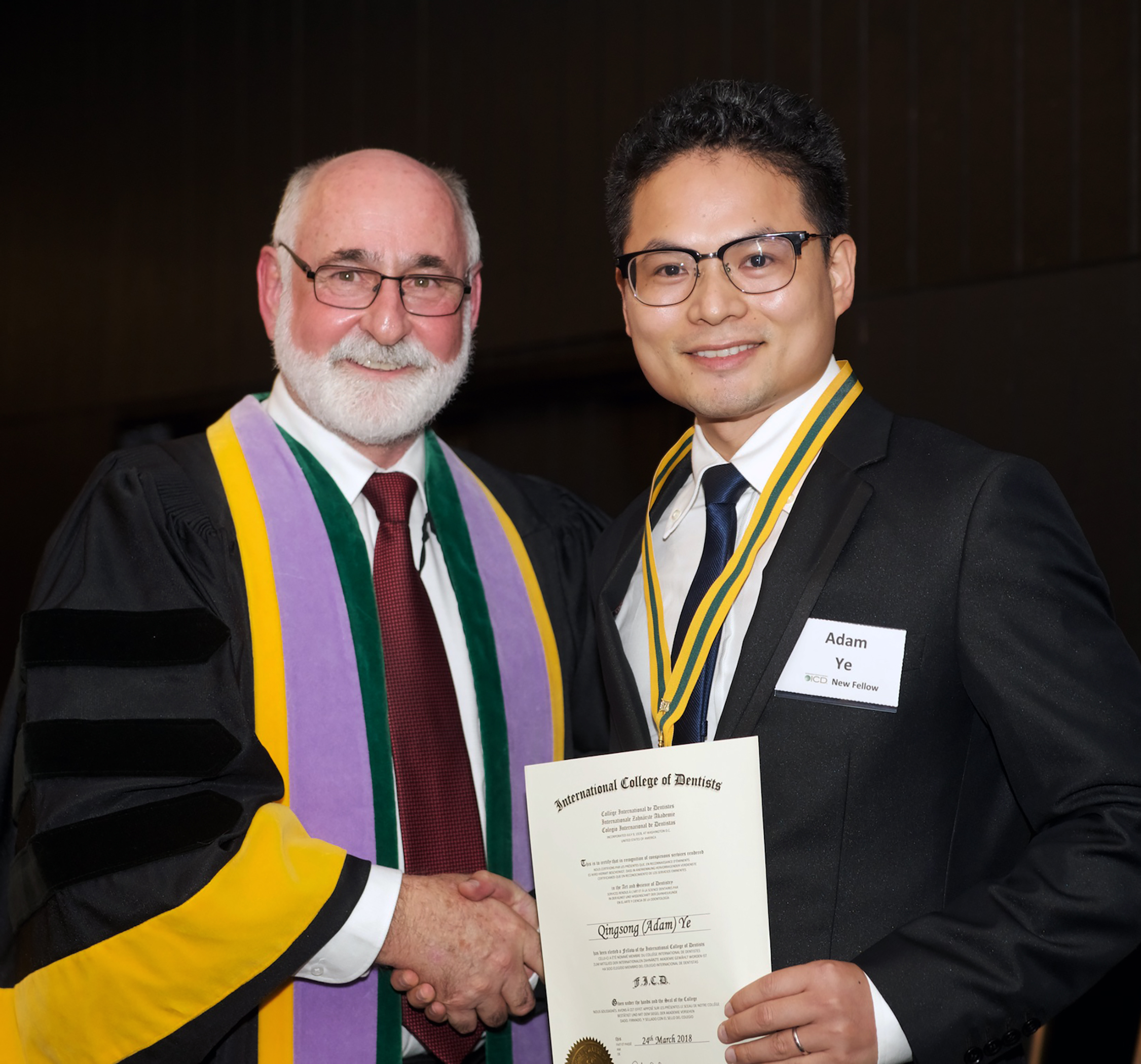

叶青松第二个标签是临床医生。他坚信医学的基础研究不能离开临床。作为武汉大学人民医院口腔科的主任医师,他每周在医院要出诊4个半天。同时,他横跨口腔科和整形外科两个专业领域,不光看牙齿正畸的病人,还看整形美容的病人。叶青松同时拥有着国际牙医师学院澳洲区院士、英国皇家医学会遴选院士、爱丁堡皇家外科学院院士、世界正畸联合会会士等权威身份,但在浮名之外,他更看重的是将他的科技创新和发明成果应用于临床诊疗之中,为患者带来更好的治疗方法和更优质的医疗体验。

叶青松的第三个标签是创业公司的创始人。10年前,响应国家“大众创业、万众创新”的号召,他在温州创办起浙江优牙生物科技有限公司(以下简称“优牙生物”),成立了国内首家牙齿干细胞银行,目前已发展成为我国口腔干细胞储存与临床制剂研发的重要基地。10年发展下来,叶青松的公司从最初的1家变成了3家,从点到线,再到面,从牙髓干细胞的储存到牙髓干细胞制剂的研发,再到临床上的应用,覆盖了牙髓干细胞领域的上、中、下游,形成了闭环,实现了我国牙髓干细胞商业化储存及应用的全产业链化“零”的突破。

这是一个热爱技术同时热爱生活的人,搏击于浪潮之中,想用自己的力量去认知和改变世界。在叶青松身上,仿佛有着用不完的精力和数不尽的天马行空的想法。

学海无涯 医海浮沉

积极、坚韧和追求卓越的性格在叶青松青少年时期就已形成。26年前,他从家乡台州横跨了三分之二个中国,考入当时的华西医科大学口腔医学院(现四川大学华西口腔医学院),那是中国第一所牙学院,是中国口腔医学的发源地。

▲叶青松的产学研合作团队

进入医学院,一个全新的世界展开在叶青松面前。在学校里,他起早贪黑,拼命汲取着医学精华,打下扎实的理论根基。但他又绝不是那种埋头题海的书呆子,他热爱哲学和文学,做过校报记者和学生刊物的主编。硕士研究生时,叶青松成为《中国循证医学》杂志的学生编辑,负责对业内专家的投稿在确保准确性和科学性的基础上,进行文字上的润色。

正所谓“书读百遍,其义自见”,在这个过程中,叶青松也开始了解循证医学的具体规律,并且开始钻研起相关的课题研究。在硕士毕业之前,他发表的一篇文章被《科学引文索引》(SCI)收录,这是在当时的中国很多教授也难以做到的事情,所以学校破格给予叶青松免试读博的资格。与此同时,叶青松也通过了荷兰格罗宁根大学的博士面试,并获得了全额奖学金,从此开启了双博士的攻读历程。

那段时光对于叶青松的科研人生产生了极其深远和重要的影响,尤其是踏上欧洲大陆,开始追逐他的科研梦想,在异国他乡的学术土壤里扎下了根。在这样一个国际化的平台之上,无论是从学科认识还是从眼界的开阔来说,都算得上他人生中一个里程碑式的阶段。

叶青松把中国人的勤奋和坚韧品格带到了郁金香的国度。那些年里,他一头扎进格罗宁根大学的实验室内,争分夺秒地钻研着。“在华西的时候,我们做的大部分研究都与临床相关,那时候没有机会去实验室。到了荷兰之后,我才开始在世界一流的实验室里面做各种细胞培养和大小鼠实验。”叶青松回忆初到荷兰的求学经历,仿佛为他打开了一扇新窗,让他感知到了别样的风景。

格罗宁根大学的导师对这个充满活力和好奇心的年轻人非常认可,专门批准叶青松可以上临床看病。这在国内是不可想象的,即便是在海外,一个医学院的博士生上临床也是极为难得的。叶青松凭借着自己的勤奋和努力赢得了这个机会。他一边看病,一边做科研,再通过临床得到的数据写成论文。

既有基础研究,又有临床实践,付出双倍的努力,得到双倍的收获。“两条腿走路”的叶青松在荷兰深造的4年时间里完成了两篇博士论文,在不到30岁的年龄,便已经完成了国内国外医学科学和口腔医学的双博士学位,为以后的科研生涯奠定了坚实的基础。

“说实话,比我聪明的人有很多,比我能力强的人也有很多,但你最终能不能做出一些对社会有益的工作,能不能对行业发展有所贡献,绝对不是取决于这些先发优势。”叶青松习惯把科研比喻成跑一场马拉松,不能靠一时的冲劲和三分钟热度,要把勤奋养成一种习惯,要有坚毅信念的人才能坚持得下来。

2010年,叶青松受聘于澳大利亚詹姆斯库克大学,这所大学是以英国著名的航海家和探险家库克船长的名字命名的,叶青松在这里开启了他乘风破浪的职业生涯。在詹姆斯库克大学,他创立了牙齿正畸学专业,并担任正畸系首任系主任。从讲师到副教授,再到教授,叶青松只用了3年的时间,当他担任詹姆斯库克大学终身正教授时只有33岁,这是一个可以写进该校校史纪录的数字。

2014年,昆士兰大学全球招聘正畸科主任和科研副院长。通过海选和最后几轮的竞争,昆士兰大学将这个位置留给了来自中国的叶青松,并给了他终身正教授的职位和不菲的待遇。4年后,美国哈佛大学也向叶青松抛出了橄榄枝,邀请他赴美做哈佛大学麻省总医院及哈佛大学牙学院口腔颌面外科特聘研究员和访问教授。

从欧洲到澳洲,再到北美,十几年在海外打拼,凭借出色的成果,叶青松不仅跻身于国际研究的前沿行列,同时也赢得了国际同行对于来自中国的科研工作者的认可和尊重。

▲叶青松(右)当选国际牙医师学院澳洲区院士

与此同时,一身赤子情怀的叶青松时刻关注着国内医学技术的发展,他目睹了这些年来中国科技界对于人才的渴求和招募,越来越多的海外人才纷纷回国发展,这些战斗在科研第一线的人才在归国的同时也把国际标准和国际前沿思想带回了国内。尽管他身在国外多年,但是和国内诸多院校和科研院所一直保持着联系与合作,也一直深切关注着国内医学领域的发展。

这些年来,叶青松如此拼命地努力工作,倾注了所有精力,内心深处一直怀有一种想将自己在海外所学植根到祖国的土壤之中的夙愿。“国内的形势越来越好,无论是经济,还是科技,发展速度非常快,国内有比国外更好的机会。”叶青松感慨道,“如果能用我的研究成果,提高国家相关领域的科技水平,能够改善老百姓的健康状况,这是我梦寐以求的事!”所以,当国家需要他时,他没有丝毫的犹豫,毅然决然地选择了放弃国外的优厚待遇,回国从头开始。

病从口治:解开“生命密码”

2021年8月,叶青松做出了一个重大的决定——全职回国担任武汉大学人民医院再生医学中心主任。人生的下半场,他将回归自己的“主场”作战,叶青松在内心已经谋划好了一份宏阔的生物科技新蓝图,决心带领团队整合国内外优势资源,把沉淀多年的研究经验和科研成果倾注到如何开展医学研究和牙齿干细胞的临床转化研究中去。

▲叶青松提出的“病从口治”理论

在荷兰格罗宁根大学攻读博士学位时期,叶青松第一次接触到干细胞研究。他参与的课题组研究的是干细胞与组织工程,用到的主要是骨髓干细胞、脂肪干细胞、脐带间充质干细胞、胎盘干细胞等常用细胞。强大的干细胞不仅能够自我再生,而且可以分化出许多其他类型的细胞,医疗和生物价值极大。并且,干细胞治疗技术和传统药物相比,可以根据身体病变部位、轻重程度等,精准解决问题,避免化学药物对人体的损害,可以达到最佳的效果,是精准医疗最佳的载体。

从那之后,叶青松就像着了魔一样,凭着一股热情与执着,全身心投入干细胞的研究中去,钻研资料、阅读文献、求教师友。那段时间里,无论和谁聊天,三句话之后他必定转到干细胞的话题上。

“19世纪是手术治疗的时代,20世纪是药物治疗时代。但在手术、药物治疗都遇到瓶颈的今天,随着干细胞分离、培养、扩增技术的逐步完善,干细胞在临床的应用一定能够成为医疗行业颠覆传统的革命,所以各国科学家都在争夺这一主战场的制高点。”叶青松如是说。

顾名思义,牙髓干细胞存在于牙齿牙髓组织中,是一种来源神经嵴外胚层的干细胞,千禧年前后被发现时并没有引起太大关注。但是叶青松出于敏锐的科学直觉,对其进行了深入研究,对它的分化能力和活性做了大量的检测。他发现牙髓干细胞在很多方面都优于其他的常用干细胞,不光在性能上更有优势,在疾病治疗方面也有特殊之处。

“其实我们每个人身上都有一块‘唐僧肉’,可以保护我们的身体健康。”叶青松做了一个十分有趣的比喻,而这块唐僧肉就是藏在我们牙齿里的牙髓干细胞。不同于大众熟知的造血干细胞,牙髓干细胞是一种间充质干细胞,具有自我更新和多向分化的能力。“它就像孙悟空的毫毛,能够‘七十二变’。”叶青松继续着他的比喻,牙髓干细胞能分化为神经、骨骼、胰岛素beta细胞和软骨等多种类型的组织,可以用于各种难治性疾病的治疗,不仅局限于牙齿和口腔内的疾病,还可治疗例如脊髓损伤、阿尔茨海默病等神经类的疾病,以及糖尿病、关节炎,帮助骨头再生等。

谈到阿尔茨海默病,这是继心脑血管疾病和肿瘤之后第三大危及人类生命健康的疾病。然而令人头痛的是,这种病病因复杂、早期诊断困难、缺乏有效的防治措施,是目前少数几种人类仍束手无策的疾病之一。面对这种被称为“21世纪病”的难题,叶青松另辟蹊径,他成功锁定了利用人牙髓干细胞为治疗阿尔茨海默病提供有效策略的研究。通过研究发现,牙髓干细胞在治疗阿尔茨海默病方面展现出巨大潜力。“我们不仅看到了干细胞的再生能力,还看到了它们如何重塑受损的神经网络。”叶青松兴奋地说道,“这不仅是科学上的突破,更为无数阿尔茨海默病患者带来了新的希望。”

同样在缺血性脑卒中的治疗中,干细胞疗法也展现出巨大潜力,但干细胞的低存活率限制了其疗效。鉴于此,叶青松团队面向医疗瓶颈,再次将牙髓干细胞纳入科研视野,通过基因改造,提升牙髓干细胞的存活率,从而增强它们对中风的治疗效果。这一成果为脑卒中患者带来了新的希望,也为干细胞治疗的基因改造策略提供了新的方向。

“牙髓干细胞促进再生的优势,也为脊髓损伤治疗开辟了一条新途径。”叶青松介绍道,作为一种严重的神经系统疾病,脊髓损伤的传统治疗方法效果非常有限,而牙髓干细胞在脊髓损伤修复中展现出了显著优势,它能够改善脊髓损伤后的缺氧微环境,促进神经再生。叶青松对此非常兴奋,这一研究为脊髓损伤的治疗提供了新的思路,也为牙髓干细胞的临床应用奠定了理论基础。

“过去有一种说法叫‘病从口入’,通过我们口腔吃的东西或者细菌引起全身性的疾病,但我现在重新提出一个说法叫‘病从口治’。”叶青松抛出了他的新观点,就是利用我们口腔里的牙髓干细胞治疗全身性的疾病,“更特别的是,牙髓干细胞的免疫原性非常低,诸如骨髓干细胞、脐带血干细胞都必须要配型,而牙髓干细胞不用配型,整个家族使用是不会有免疫排斥反应的。”

一颗小小的牙齿里面,蕴含着治病救人的生命密码。为了更好地破解这一密码,叶青松在实验室做了大量的基础研究,在医院经手了大量的临床病例,使得他获得了干细胞更大的理论突破和临床进展。

外泌体是干细胞的一种细胞分泌物,含有干细胞特有的蛋白质、信使核糖核酸(mRNA)和微小核糖核酸(microRNA)等功能,是细胞之间传递信息的重要媒介,具有穿过血脑屏障的能力,具有很强的修复、再生和保护作用。但是外泌体有一个先天的缺点,就是不稳定,它随着温度升降,保存方法不同,每一次的品质都不一样。叶青松从全新的视角和思路出发,经过反复的研究与试验,研发出牙源性干细胞内泌体,在生理特性差异不大的情况下,内泌体中增殖相关蛋白质显著高于外泌体,并且在促进细胞增殖、迁移和血管形成方面表现出更强的效果,内泌体的提取效率是外泌体的16倍,特别适合大规模临床应用。叶青松的新成果实际上在全球干细胞领域作出了一个重大突破,他把干细胞如何规模化、产品化的问题解决了,被公认为中国学者对世界再生医学领域的一个贡献。

这些科研进展让叶青松有了更大的想法——为了不让多年来的科研成果锁在文件柜里,为了能解决科学研究到应用的“最后一公里”,他想将干细胞从临床技术转化到药物,立竿见影地化解病人的痛苦。

但叶青松也明白,科学家创业不是仅仅拥有一种情怀和热忱就能够成功的。做科研的理念和做公司的理念完全不同,大部分科学家,尤其是做基础理论研究久了的人,习惯从学术的角度去看待问题,但很难从工业化的角度去思考成果转化,用学术思路去做公司,走到最后往往会发现此路不通。尤其是生物技术的创业公司,成果转化的思路与逻辑是一套完全不同于科研的工业化、商业化理念,必须符合企业、市场、资金的运作规律。

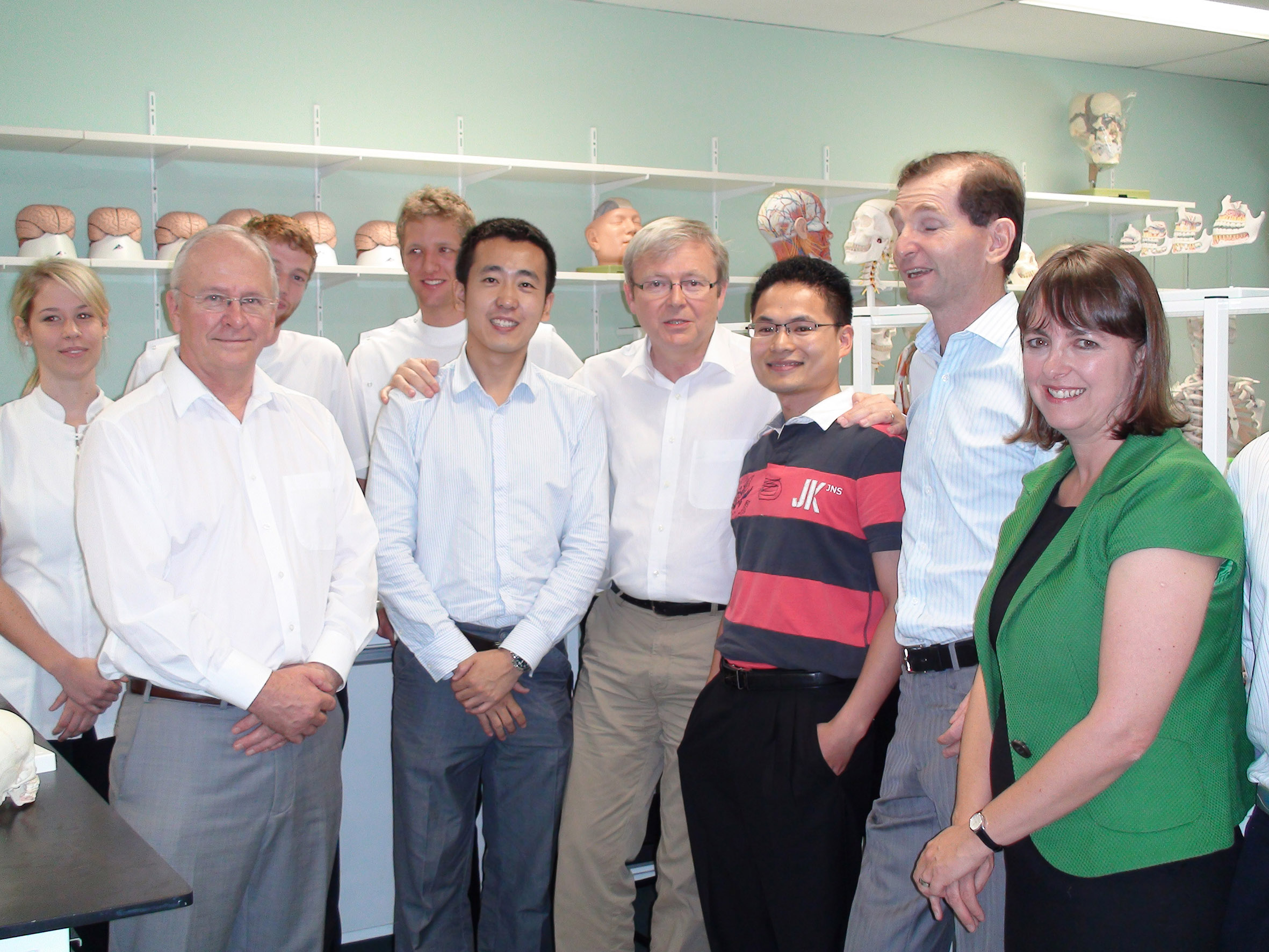

▲澳大利亚政要访问叶青松的实验室

在叶青松的眼中,创业和科研一样,没有任何捷径可言,创业的浪潮是一场大浪淘沙的过程。叶青松在创业初期经历了各种各样的坎坷,同时也得到了来自政府和朋友们更多的支持与鼓励,让他能够成功地突围而出。作为中国最早开展牙齿干细胞储存的企业之一,叶青松创办的优牙生物拥有国际先进的牙齿干细胞提取和储存技术,与国内许多三甲医院和科研机构展开了十余个项目的临床科研合作。优牙生物在牙齿干细胞临床应用研究方面处于领先地位,已经逐步突破口腔领域,向全身性疾病扩展。

在叶青松看来,作为一个高新技术企业,创新这条路是一定要走的,借助创新的思维、创新的做法,敢于超越现有的理论与实践,才能实现产品的突破。“我特别希望每一个中国人都能够在‘牙齿银行’里面存上他的牙齿,在他以后生命里需要得到救治的时候,能够利用我们的科研成果,解决他们的疾病痛苦。”即便踏入商海,成为创业者,但叶青松依然保持着一颗医者初心,他心里念兹在兹的还是如何最大化地,并且安全有效地减轻患者的病痛。

做一个有温度的人

“这是一个可以将个人抱负与国家发展、社会需求紧密结合起来施展才华的用武之地。”从荷兰、澳大利亚、美国再回到中国,在叶青松看来,硬件上,国内和西方发达国家已经几乎没有差别,每一个实验室用的仪器和设备空间都基本上是世界上非常先进的,唯一的差距在于“软件”,即科研人员的学术思想和创新思维,而这恰恰才是最关键的。在叶青松的头脑中,国家要成为一流的科技强国必须靠人,创新人才才是一个国家科研界最珍贵的资源。一流的仪器设备可以购买,一流的平台可以打造,但离开一流的创新型人才,这一切都是空中楼阁和无源之水。

▲叶青松(左一)主持团队会议

作为一名在海外浸染多年的学者,叶青松有着极其开放的理念和胸怀,他一直强调现在是整合资源的社会,一个人是做不了什么大事的,必须把大门敞开,同行业之间甚至是跨行业之间进行合作,让新鲜空气流通起来,才会有更多的机会和成就。只有积极合作才能共赢,偏居一隅的闭门造车根本不可能跟上时代的步伐。回到国内之后,叶青松也找到了很多志同道合的合作者。

叶青松的学生自然也是他的“合作者”,他对青年人才的培养不遗余力。团队有二三十个博士生和硕士生,叶青松每周都会给他们开会,一起讨论科学问题。“我从来不给学生指定说你只能做哪个课题,或者让学生就像一个技术员一样帮我完成哪些数据。我只是给他们指一个方向,然后任他们自己去发掘,去寻找,去比较,在这个探索的过程中把科学问题解决。”叶青松表示,“有可能最后的结果是没有成功,这个也很正常,每个探索的过程都会有失败,但我们也不会就让他白白失败,我们会分析失败在哪里,也是一种收获。”

叶青松对学生在科研上既严格,又包容。他的“严格”是为了能够培养学生的独立思考能力,只有独立思考,不随波逐流,才能培养创新能力;他的“包容”则表现在充分释放每个人的个性,发挥每个人的优势,宽容失败,因材施教,扬长避短,然后通过团结协作,为一个更大的、一致的理想和目标而努力。

叶青松不仅是位出色的科研学术带头人,更是一个优秀的管理者。“搞科研、做事业,眼睛不能只盯着眼前的一亩三分地。”在这个过程中,叶青松从最初“只顾低头拉车”专注于技术细节的科学家成长为“时刻抬头看路”思考大局的战略型领军人物。这些年里失败与成功的起伏交错让他学会将眼光放得更远,心胸打得更开。他认为,身为带头人,在遇到问题的时候能顶住压力,知道带领团队往哪个方向走。在他的带领下,这样一支具有探索热情、创新锐气和国际眼界的队伍,在科研的道路上扎扎实实,步步为营,已经取得了让人眼前一亮的成绩。

这些年来,为了更好地推广牙髓干细胞的发展及理念,叶青松每年都要参加百来场与干细胞相关的学术会议和行业论坛,在国内外受邀作主题发言、特邀报告,不遗余力地为自己的理想奔走相呼。在他看来,这将是一个领先世界的技术领域,他想为之深深刻上“中国智造”的烙印。

2021年,当叶青松被授予阿尔伯特·纳尔逊·马奎斯(Albert-Nelson Marquis)的终身成就奖时,他才刚刚过了40岁。“终身成就奖听起来一般都是颁给快要退休的人吧。”叶青松笑着说,“我可不想退休,我还有很多事情要做。我觉得有限的生命一定要用在最值得去投入的地方,让自己飞得更高,看得更远,能够为国家,为这个世界的健康事业作更多的贡献。”

如今的叶青松每天依然忙碌得不可开交。他持续致力于推动牙髓干细胞的临床转化研究,不断探索着牙髓干细胞治疗各种疾病的最优解,在很多传统手段无法攻克的疾病中让人们看到希望;他创办了国际性的英文刊物《纳米转化医学》(Nano TransMed),增加中国学者在学术圈的国际影响力;他还计划建立起一套先进的培训体系,培养出更多具有职业能力和专业知识、获得国际公认的再生医学医师资质的医学人才。

▲叶青松与爱人贺燕博士合影

“越努力就越幸运,机会总是留给有准备的人。”叶青松反复强调,科学领域有很多东西,你知道的越多,就会发现你不知道的更多,就会鞭策着你继续挖掘自己的潜能。无论是科研,还是创业,都不是固定写好的剧本,而是要靠人勇敢地去探索未知的世界。

“最重要的是,我还要多抽出时间给我的家人和小孩。时间真是过得太快了,如果不挤出时间陪陪他们,可能转眼孩子就长大了;我还希望能够多点时间陪陪父母,他们也在渐渐地老去。”说到这里的时候,叶青松放慢了语速,他动情地表示,在你真正欣赏到生活的美、体验到亲人的爱之后,你所做的事业,所开发出的产品,一定会更有温度,能让世界变得更美好。“所以我希望自己能够做一个有爱心、有抱负、有创新意识,同时还有温度的一个人。”

专家简介

叶青松,二级教授,主任医师,研究员,博士生导师,博士后合作导师。武汉大学人民医院再生医学中心主任、温州医科大学干细胞与组织工程研究所所长、浙江优牙生物科技有限公司首席科学家、新北辰全球百万牙髓干细胞免费储存公益项目发起人。国家级领军人才、浙江省特聘专家、国际牙医师学院澳洲区院士、英国皇家医学会遴选院士、爱丁堡皇家外科学院院士、世界正畸联合会会士、美国再生医学院院士、大中华区再生医学委员会主席、中国抗衰老促进会创新与应用分会副会长。专注牙源性干细胞与再生医学研究及错合畸形的临床矫治,提出了“病从口治”的创新理念,聚焦牙齿干细胞储存、新药研发及临床转化,并联合纳米材料和再生医学技术治疗全身性疾病,取得了包括“内泌体”等多项0到1的突破性成果。已发表《科学引文索引》(SCI)论文160多篇,主编/参编卫健委研究生规划教材《循证口腔医学》等6部。荣获世界生命科学大会创新创业领军人物(2024),第十三届中国发明创业奖人物奖,美国“阿尔伯特·纳尔逊·马奎斯”(Albert-NeIson Marquis)终身成就奖,第48、49届日内瓦国际发明展银奖,以及《科学中国人》2024年度科技人物领军人才等荣誉。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国