要说到古蜀文明最具代表性的考古发现,那一定绕不开象牙。

2001年,金沙遗址因发现大量礼仪性堆积的古象牙,成为考古学上的一大奇观。从2021年以来,三星堆遗址祭祀区3号到8号祭祀坑陆续发掘出400余根象牙,再次震惊中国考古界,同时也再一次将象牙保护这一世界性难题摆在了人们面前。

三星堆遗址发现的大量象牙

发现它们非常不易,但随之而来的提取和保护更是如履薄冰,每一步都充满挑战!

医用绷带创造考古奇迹

提取象牙就像外科医生绑断腿?

提取象牙可不像拿起一根木棍那样简单,这是考古工作者面对的第一道难关。因为在泥土里掩埋了3000多年,遭受地下水、可溶盐以及微生物等各种不利因素的不断侵蚀,象牙中起主要粘接作用的有机组分解,完全失去了强度,还有大量水分灌注在孔隙中。这样的象牙在考古术语中被称为“出土饱水糟朽象牙”,如果直接往上抬,其自身好几百斤的重量,就足以让这些象牙瞬间裂成碎片。

2001年,金沙遗址发现时,大批象牙都埋藏在一处古河道的河滩地上,含水量很高。要怎么避免提取过程中带来的断裂风险?这可难坏了考古专家和文保专家。

大家冥思苦想不断尝试,最后想到了骨折用来固定的石膏。他们就像骨科医生一样,将象牙上方的沙土清理干净,敷上一层保鲜膜作为隔离,再将石膏敷到保鲜膜上,然后等石膏凝固为紧紧包裹象牙的石膏板;文保专家再在象牙下面掏出一些沟槽,用医用绷带穿过沟槽,一层层地将象牙和石膏板绑在一起,打包成一个结实的整体。有了石膏板的支撑,本身十分娇弱的象牙被稳稳当当地提取了起来。

金沙遗址出土象牙

而这一成功提取饱水象牙的经验,也让20多年后文保工作者在面对三星堆新发掘的大量象牙时,不再束手无策。

三星堆象牙发现时,有着金沙象牙保护经验的成都文物考古研究院文保团队受邀参与现场发掘提取。他们选用更加先进、性能更优的现代高分子绷带代替传统石膏进行加固,成功提取了4号坑的象牙。材料虽然变了,但原理还是类似的。高分子绷带软软的,方便把整根象牙包裹起来,之后绷带会逐渐变硬形成一层硬壳,给象牙提供支撑。外面再用石膏绷带缠上若干层,形成一个完整结实的支架。最后再用支撑板整个提取。文保专家们首创的这种用高分子绷带提取象牙的方法,后来在三星堆发掘现场中得到了广泛应用。

从金沙到三星堆,

贡献古象牙保护的“中国方案”

饱水糟朽象牙就像一个等待急救的“病号”,和新鲜象牙相比不仅含水率过高,而且力学性能极差,随着水分的挥发其表面会快速发生开裂、剥离及崩解现象,甚至最终变成粉末,不复存在。因此,象牙的长久稳定保存成了公认的世界性难题。所以当把它们提取出来后,真正的考验这才开始!

2001年,金沙象牙发现时还没有成熟的保护方法可以借鉴。通过实验和探索,文保工作者们主要实施了两种保护手段:

一是就地回填

把象牙挖出来后,经过绘图、照相、摄像等工作,最后,又把它回填到土里,让它回到原来稳定的埋藏环境,进行“原生态养护”。

二是用有机硅封护

将象牙长期封存在有机硅中,不与外界接触,以此隔绝空气防止失水。有机硅材料与象牙本体不发生任何化学反应,又是透明的,方便文保工作者随时监测情况。

随着科技进步和经验的积累,以及多机构联合考古的加持,2021年三星堆再启发掘时,象牙的保护条件已经好了很多。发掘现场,有恒温恒湿的考古发掘舱为它们“保驾护航”,不用再依靠人力进行湿敷保水;发掘后,第一时间就能“入住”为它们量身定制的“病房”——文物智能保护展示柜或是专门的象牙冷藏库,在适宜的低温高湿环境下得到全方位的监测、检查和精心照料。

实际上象牙的病害“治疗”和保护远比提到的更加复杂。除了埋藏环境和器物挤压造成的各种病害,三星堆象牙还有些存在人为的焚烧,因此为了更加久远和长效的保存,对象牙本体的加固保护依旧是一道必须攻克的难关。

针对这一“卡脖子”难题,近几年多地文保单位献策献力、深入研究,终于在前段时间迎来突破性进展。

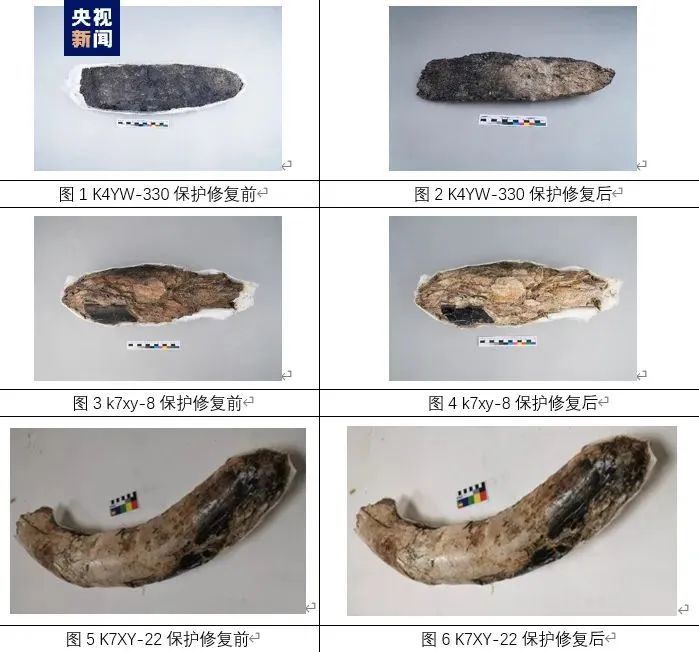

经过两年的技术攻关,河南省考古研究院研究团队研发制备出了适用于糟朽饱水象牙的保护材料及相关保护工艺。通过保护材料和象牙中的矿物质发生结合,不仅能使象牙在脱水过程当中保持它原有的形状,并且脱水以后的力学强度也得到了明显提升。这项技术,在国内外首次实现了整根象牙完整的脱水加固,为考古出土饱水糟朽骨角质文物的保护修复与活化利用贡献了“中国方案”。

迄今为止,采用该项新成果已处理三星堆不同糟朽状态的象牙标本6根,相信随着技术和研究的成熟,以后也将会为金沙象牙和更多有机质文物的保护提供重要参考。这样,未来有一天在博物馆里看到修复好的整根象牙,也不是不可能了~期待着这一天可以早日到来。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国