同为成都平原先秦时期的重要考古遗址,三星堆遗址与金沙遗址见证了古蜀文明的两次发展高峰。它们之间究竟有着怎样千丝万缕的联系?从三星堆到金沙,古蜀文明的发展又曾拐过一个怎样的弯?

上海大学博物馆馆长、上海大学文化遗产与信息管理学院教授李明斌,应邀做客金沙“古蜀文明系列”讲座,细数三星堆与金沙的关系。作为一位与成都和古蜀文明有着深厚渊源的文博工作者(曾任成都文物考古研究所副所长以及成都博物馆馆长,还曾带领上海大学考古队主持了三星堆遗址3号祭祀坑的发掘),李明斌老师如何看待两者关系⬇⬇

本文以讲座内容为基础,辅以其他研究资料,试图为大家梳理金沙与三星堆的异同。

三星堆与金沙 金沙与十二桥

对于三星堆遗址与金沙遗址所代表的考古文化,目前学界有不同观点。有的认为二者代表同一种考古学文化的两个阶段,并将这种青铜时代文化称为“三星堆—金沙文化”;也有认为三星堆遗址代表三星堆文化,而金沙遗址属于十二桥文化。

说起十二桥文化,可能很多人还不太熟悉。它得名于成都的十二桥遗址——1985年在十二桥路施工时发现的一处商周时期大型遗址。遗址发现了众多陶器、石器、骨器、卜甲等文物,以及大量“干栏”式建筑。这种建筑造型美观大方,住起来防潮又舒适,充分体现出当时人们的生活智慧。

十二桥遗址干栏式建筑(模型)

虽然在公众心目中,三星堆和金沙总是“组团出现”,但从同时空中出现的文化遗存来看,金沙与时代相距更近、文化面貌极其相似的十二桥遗址,属于同一考古学文化的可能性更大。并且作为十二桥文化的中心聚落和祭祀高地,金沙与十二桥、抚琴小区、方池街、盐道街、磨子桥等商周时期遗址,共同连接形成了“十二桥文化”的分布时空。

“一坑全有”与“分区收纳”

相比以金沙遗址为代表的十二桥文化,三星堆遗址在多个角度,都呈现出更“集中”的气质。

比如城墙,三星堆遗址继承了斜坡堆筑的筑城技术,形成了迄今为止长江上游流域考古发现的先秦时期规模最大的城址。而商周时期的十二桥文化,不论是金沙遗址还是更早发现的十二桥遗址,目前均没有发现城桓,显得更加“散装”。

还有埋藏祭祀遗存的方式:三星堆遗址的几个祭祀埋藏坑,相互比邻甚至重叠,以集中式布局的深坑聚集了三星堆最丰富和最全面的祭祀用品,是三星堆青铜文化最有辨识度的存在。

而金沙遗址祭祀区更多是河滩浅坑或无坑埋藏,并且通过散点布局的方式,进行以不同器物为主的埋藏——比如以石器为主、以贵金属为主、以象牙为主,或以动物骨骼和陶器为主,更类似于一种“分区收纳”。

小而美的“自然派”

若论两处遗址出土文物的体量和数量,那毫无疑问是三星堆的“大件”更多,数量也多。除了特有的神像、面具、神树和神坛等,受中原商文明影响的礼器,如尊和罍等,也出现在三星堆。

尤其是两处遗址都有青铜立人,体型差距更是明显。金沙的立人个头要小很多,其高度只有三星堆大立人的十三分之一。专家认为它可能不是独立的摆件,而是某些更大型青铜器的配件。另外,像神树或神坛这种组合式的青铜器,也未见于金沙遗址。

三星堆青铜立人,高260.8cm

金沙遗址青铜立人,高 19.2cm

这种“小而美”的面貌,背后可能反映出西周时期蜀地社会结构的一些重大变化,一定程度上“回归”到了史前时期的分散和多中心模式。这种“回归”情形的出现,或与祭司阶层所代表的神权相对衰落、世俗化的王权兴起不无联系。

另外,到了金沙时期,古蜀人似乎更多转向了对自然神祇如太阳、山川等的崇拜,制作的器物中没有明显表现出对祖先神的崇拜。而三星堆文化中有不少祖先神崇拜的影子。这种崇拜的变化也值得我们对照和思考。

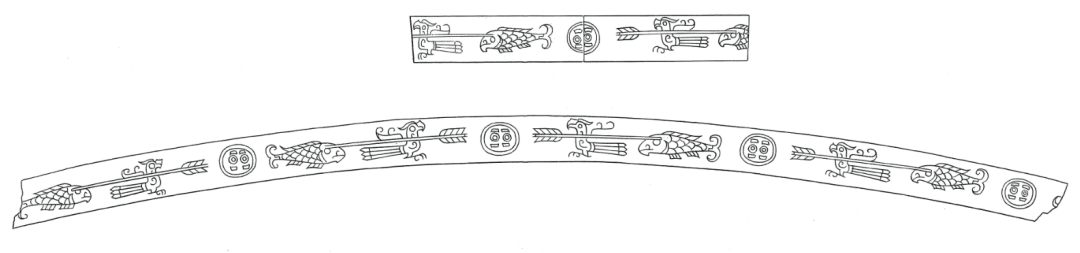

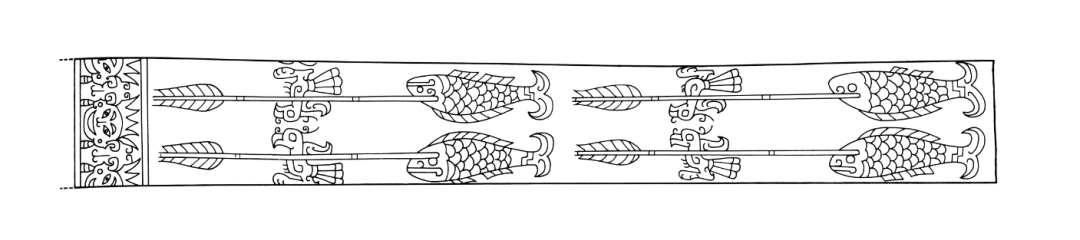

从金杖到金冠,从手持到头戴

除了上述种种差异之外,有一组重要而典型的器物图案,则将两处遗址紧密相连——鸟、鱼、箭和人面的组合,分别出现于三星堆遗址的金杖和金沙遗址的金冠带上。我们能否从金冠带和金杖上几乎相同的纹饰,推测当时生活在两处遗址的族群是“一家人”呢?

金沙金冠带及其线描图

三星堆金杖及其线描图

这些古代人群也许当初来自不同的地方,进入成都平原后渐渐融合,在吸纳当地土著文化的基础上,又加入自己的族群记忆。

迄今为止,对于这组图案寓意最多见的一个推测,就是与传说中的鱼凫王朝相关——据文献记载,古蜀历史上先后有蚕丛、柏灌、鱼凫、杜宇和开明五代蜀王。鱼和鸟的组合,自然而直观地指向了鱼凫王朝的图腾联想。

金冠带围成圈后直径大约20厘米,系在腰间短了,应当是戴在头上的金冠。但由于金冠带非常单薄,不大可能单独使用,所以很可能是当时古蜀国王公贵族头冠下方的黄金饰件。从金杖到金冠,从手持到头戴,这其中蕴含的权力演化,也非常令人回味。

从青铜到玉器 从黄河到长江

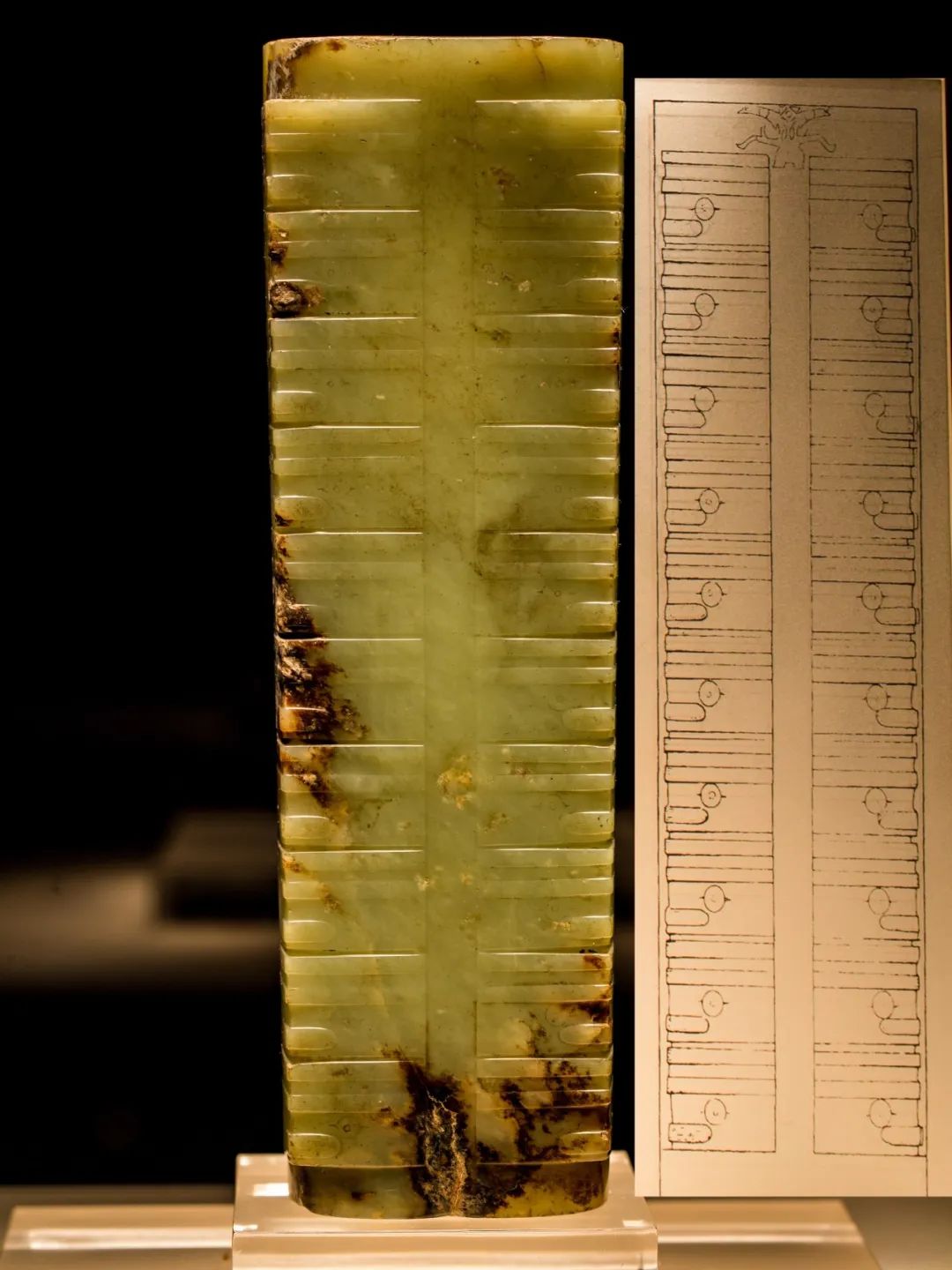

当三星堆以“光怪陆离”的青铜器惊艳世人,金沙文物则以“琳琅满目”的玉器著称。尤其是牙璋,金沙出土牙璋的数量超过中国所有其他遗址出土牙璋之总和,甚至堪称东亚之最。其玉琮的工艺,比三星堆更为精细。还有金沙遗址出土的玉剑鞘、玉眼睛、玉人面等,这些特殊玉器在全国都是首次发现。

金沙遗址玉神人面像

而在长江流域中下游,也有一个以玉器著称的文明遗址——良渚。数千年前,带有典型良渚文明特征的十节玉琮,曾跨越山河来到蜀地,成为金沙人的“进口古董”,见证了古蜀与长江流域的文明交流。

金沙遗址十节玉琮

而在讲座前不久,一项通过古DNA分析解构西南地区古代人群遗传信息的研究结果显示:至少在三四千年前,中国西南地区的人群基因遗传结构已基本稳定,包括古蜀先民在内的川滇人很可能主要来自黄河流域。

从三星堆遗址高度发达的青铜文明,到金沙遗址独树一帜的精美玉器,从黄河流域到长江流域,四川盆地自古以来各种人群和文化的交流、融汇,比我们想象的更为活跃丰富。

从三星堆到金沙,古蜀文明的发展进程也如同滔滔江水,奔腾转折,激荡变化。正如四川著名国学、史学大家蒙文通先生所说的那样研究历史,要“把握历史的变化处”,才能把历史发展说个大概。

在讲座末尾,李明斌说,随着三星堆遗址的最新发现,随着学者们对两处遗址持续展开更加深入的研究,“古蜀文明的大门已经洞开……文明的复杂性和渐进性远超我们想象,在迄今获得的考古资料中,或许还埋藏着新的线索和信息,等待我们去发现识别。”

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国