大航海时代及其后续的几个世纪是一个充满探索与发现的时代,欧洲殖民者的足迹标注了一个又一个未知地域。与此同时,世界各地的动植物、矿物源源不断地运送到欧洲,将古老的博物学推向现代化。

一群富有冒险精神的“植物猎人”受公司或研究机构委派,深入喜马拉雅腹地寻找奇珍异草。他们的足迹大量保留在植物学名中。如今,我们很难简单地评价他们的功过——在原产地人们眼中,他们往往是未经允许攫取野生植物资源的“生态海盗”;而在科学史上,他们则被视为推动了全球植物学知识交流与发展的先锋。他们可能身负为殖民政府或商业公司收集情报的“间谍”嫌疑,却也以杰出的博物学家身份载入史册。

1903年,受维奇公司委派来的“植物猎人”亨利·威尔逊在康定引种了全缘叶绿绒蒿(Meconopsisintegrifolia);1924年金敦·沃德在西藏一片“充满恶意、多刺的灌木丛中”引种了贝利绿绒蒿(M. baileyi)……当他们历尽艰辛终于寻到一片绿绒蒿山坡时,他们无不惊叹于绿绒蒿摄人心魄的美。我想很多第一次见到绿绒蒿的人都有同样的感受:哇!这是雪山之巅的神女吗?像是天空缤纷的颜色,淌下来化成的宝石。

神女因高高在上而愈显圣洁,可谁不想让神女下凡呢?“植物猎人”是第一批试图将“神女”引入凡间的人。英国等欧洲国家气候湿冷,绿绒蒿较易适应,经过大量努力,欧洲的园艺师们掌握了较成熟的栽培技术并培育出了一些美丽的绿绒蒿品种,屡获国际园艺大奖。但是我国对绿绒蒿的驯化栽培和育种还在摸索,人工繁育主要集中于几个较广布、适应性强的物种中。

看来“下凡”并非易事。这不巧了吗?在下从小熟读神话故事,斗胆给大家总结下凡的步骤:

第一步:选定一个目标。

绿绒蒿属(Meconopsis)属于罂粟科(Papaveraceae),拉丁名来源于希腊语:mekon-罂粟,opsis-像,连起来就是“像罂粟的植物”。绿绒蒿有很多颜色:朱红、淡红、黄、蓝、紫、白……像电视剧中“七仙女”一般缤纷,但是你不能三心二意:你选美艳的红儿、爽直的黄儿、忧郁的蓝儿、还是可爱的紫儿?

从左到右分别为威氏绿绒蒿(M. wilsonii)、红花绿绒蒿(M. punicea)、全缘叶绿绒蒿(M. integrifolia)、藏南绿绒蒿(M. zangnanensis)、单叶绿绒蒿(M. simplicifolia)(郭世伟、陶丽丹 摄)

反正我选开黄色小花的那个——啊对,贡山绿绒蒿(****M. smithiana)……什么?你们怀疑有暗箱操作?虽然它确实不太起眼,但我就是觉得很可爱!没有人给我打过招呼!更不是因为它“极小种群野生植物”的头衔!望青天大老爷们明鉴!

贡山绿绒蒿(李嵘 摄)

选定目标之后,要先熟悉目标的长相,请看照片:

左:贡山绿绒蒿(李嵘 摄);右:椭果绿绒蒿(M. chelidonifolia)(郭世伟 摄)

怎么样?是不是脸盲症犯了?除了椭果绿绒蒿之外,容易混淆的还有柱果绿绒蒿(M. oliverana)和长柔毛绿绒蒿(M. villosa),想区分并不难,我们参考文献编制了一个简单的检索表供大家使用:

①茎没有分支、总状花序:

蒴果柱形细长无毛:长柔毛绿绒蒿(印度、不丹、尼泊尔海拔3000-4000米)

蒴果倒圆锥形、被毛:贡山绿绒蒿(缅甸东北部、云南省贡山县海拔3120-3400米)

②茎有分支、聚伞状圆锥花序:

蒴果圆柱形且没毛:柱果绿绒蒿(四川西部至北部、云南西北部和东北部海拔1400-2700米)

蒴果长椭圆形有毛:椭果绿绒蒿(河南、湖北西部、陕西南部、四川东部海拔1500-2400米)

细心的读者可能发现了,这4个物种刚好排成了自西向东、从高到低的队列。

长柔毛蒿枝七,注意看它的果实(下载自GBIF,图片所有者:Morten Ross,版权:BY-NC 4.0)

《中国植物志》依据是茎分支和花序的形态将贡山绿绒蒿放在总状绿绒蒿组,而柱果绿绒蒿与椭果绿绒蒿在锥花绿绒蒿组。但是2014年的分子系统学研究结果显示,这几种长相相似的小黄花绿绒蒿在系统位置非常近,同其他绿绒蒿的关系比较远,远到可以自成一属,这个结果有点不可思议。十年后,有人用更多分子和形态证据,又做了一次系统发育研究,结果依旧是这几种绿绒蒿亲亲密密地聚在一起,同其他绿绒蒿之间隔着千山万水。巧了,曾经有个属名叫“Cathcartia”(蒿枝七属),贡山绿绒蒿新种刚发表时曾经被放在这个属内,现在又把它和其他3个物种放回到这个属。

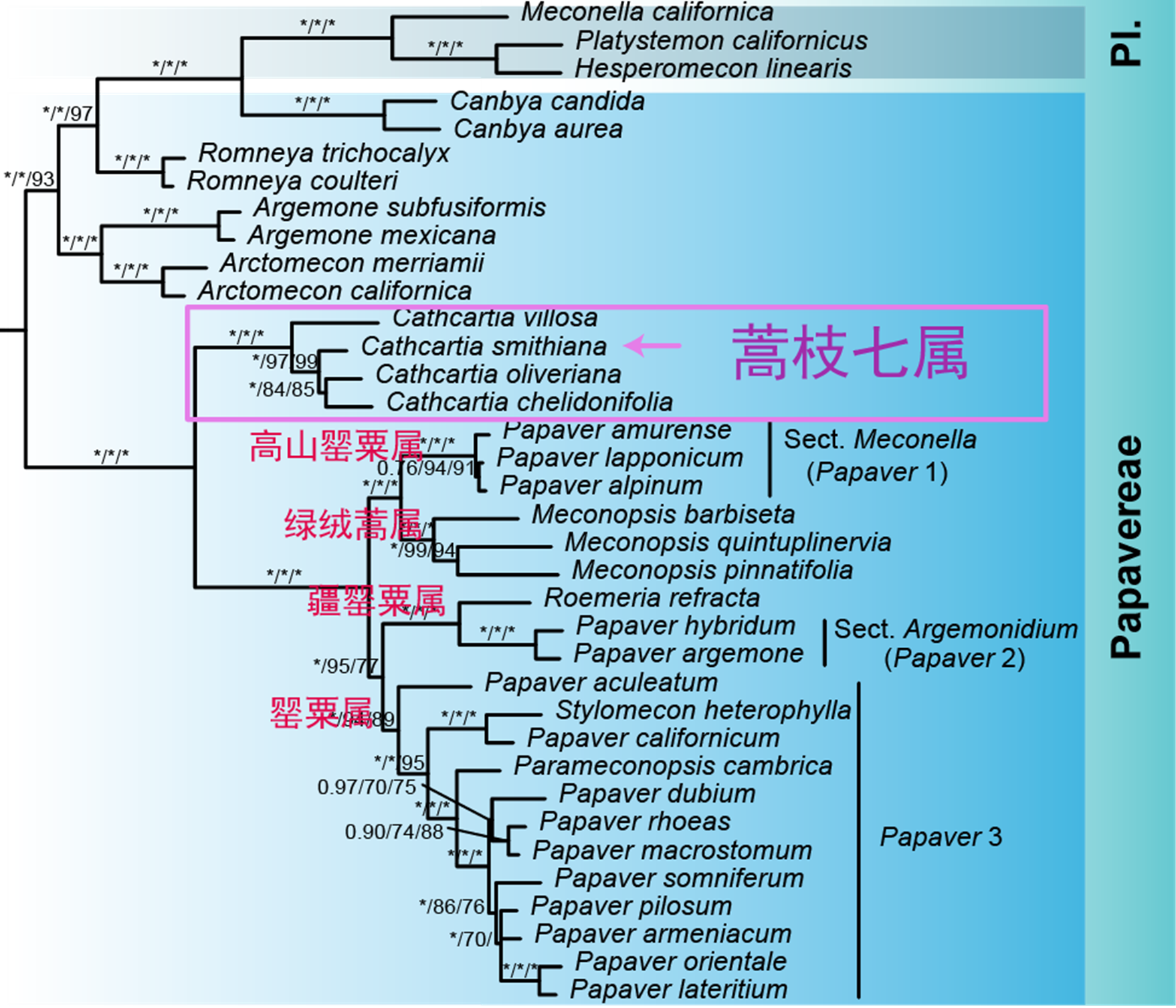

合并多种核基因和叶绿体基因构建的贝叶斯系统树(截取了罂粟族分支),POWO已经将Papaver1分支处理为高山罂粟属(Oreomecon)(Peng et al., 2024)

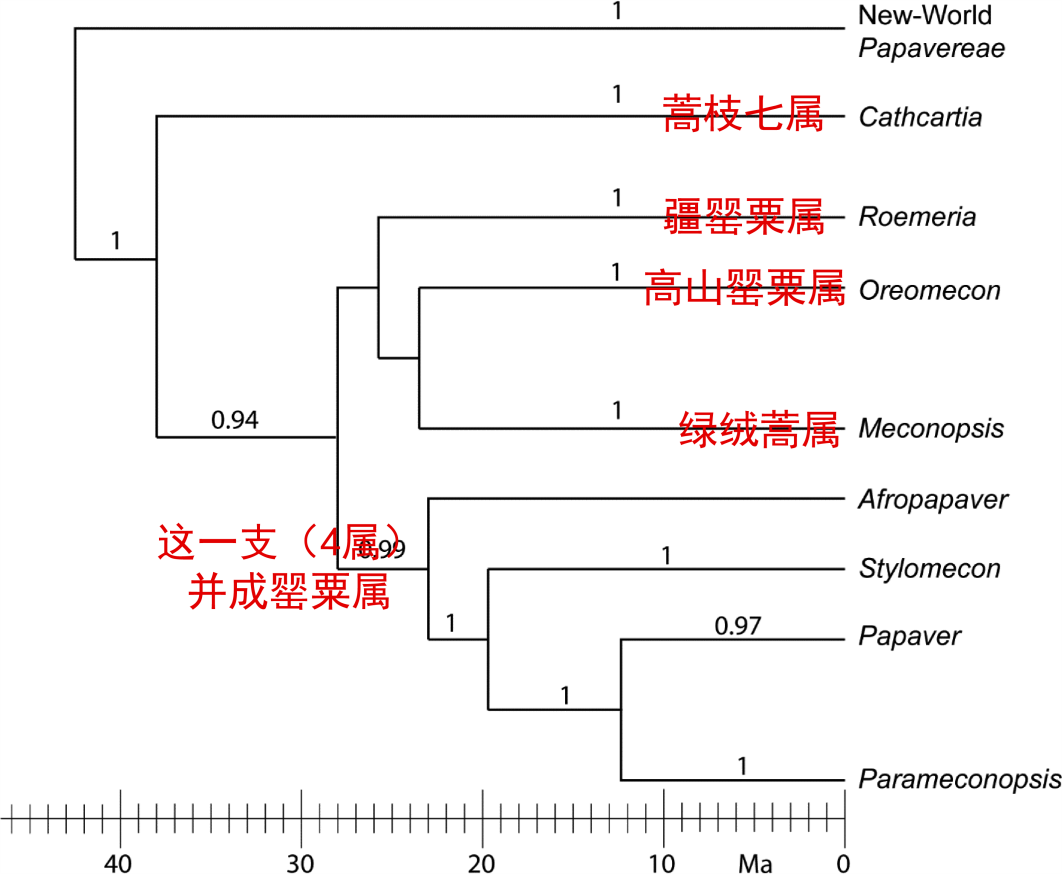

罂粟属相关分支的简化系统树(Elvebakk & Bjerke, 2024)

有了实锤,POWO(Plants of the World Online)已经承认Cathcartia才是贡山绿绒蒿、椭果绿绒蒿、柱果绿绒蒿和长柔毛绿绒蒿的归宿。而欧洲唯一一种绿绒蒿——威尔士绿绒蒿(M. cambrica)回归到了罂粟属中(威尔士绿绒蒿的花柱和柱头同罂粟属不同,当初是因它而成立了绿绒蒿属)。

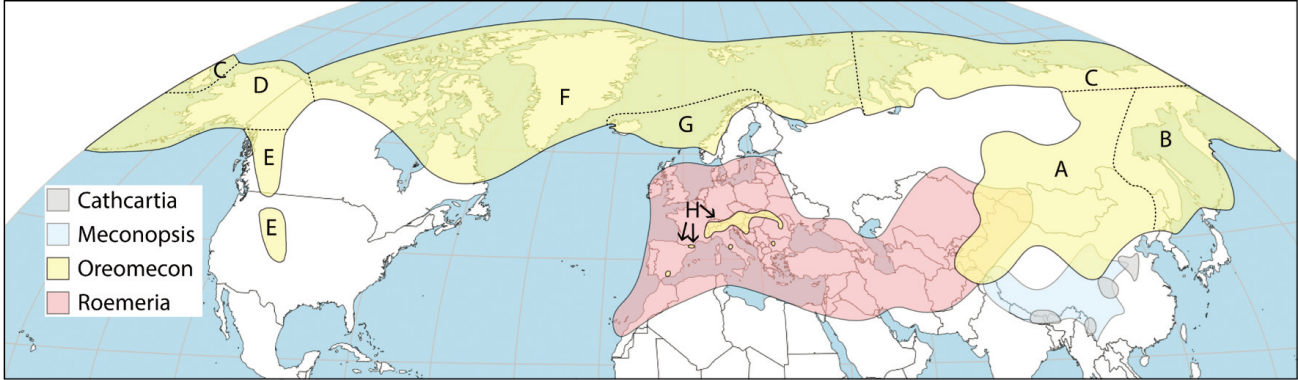

右下角淡蓝色区域是绿绒蒿属的分布范围,灰色区域为蒿枝七属的分布范围(Elvebakk & Bjerke, 2024)

是不是担心分不清罂粟属、蒿枝七属和绿绒蒿属?别怕,我们又编了一个简易检索表供大家参考:

①无花柱;柱头联合成盘状体盖于子房之上:罂粟属****Papaver

②有花柱或花柱不明显;柱头不会联合成盘状体盖于子房之上:

花瓣4,黄色;花柱不明显:蒿枝七属****Cathcartia

花瓣4至多数;花瓣为红色、紫色、蓝色或白色等时,花柱明显或不明显;花瓣为黄色时,花柱明显:绿绒蒿属****Meconopsis

罂粟属的柱头像个八爪鱼牢牢盘在子房之上,没有花柱(陶丽丹 摄)

椭果绿绒蒿(蒿枝七)柱头没有蒙住子房上,但是花柱也不明显(郭世伟 摄)

绿绒蒿柱头可以长得像个盘,但不能盖在子房上(郭世伟 摄)

黄色花的绿绒蒿有明显的花柱(陶丽丹 摄)

或许,我们应该改口称贡山绿绒蒿为贡山蒿枝七,按习惯叫它贡山绿绒蒿也没问题。反正植物的大名是拉丁名,它的拉丁名已经改成Cathcartia smithiana。

如果绿绒蒿属是高居天穹的“神女”,那么蒿枝七属应当是稍微可亲一些的“仙女”。它们并不扎根在空气稀薄、寒风凛冽、人类难以立足的流石滩或高山草甸上,而是隐居在湿润的森林中。

第二步:确认这个目标还在“天上”,如果她已经“下凡”,那你就来晚了;如果她已经消失,那你就来得更晚了。为了知道贡山绿绒蒿的状况,有人悄悄地去深山“寻仙”……

1916年,奥地利植物学家韩马迪(H. Handel-Mazzetti)在滇西北首次“寻”到了贡山绿绒蒿。1923年,他给贡 山绿绒蒿命名为“Cathcartia smithiana”。

这位韩马迪是个有故事的人。他一生未婚,唯爱植物,据说性格有点古怪。第一次世界大战爆发后,他被困中国西部,好在一摸兜,钱够!便趁机深入云贵川湘,采集了大量植物标本,并据此发表了七卷《中国植物汇编》(Symbolae Sinicae),是当时研究中国植物的植物学家中,采集标本最多的人之一。

韩马迪或许是个“脚利眼尖”的人,他采集命名过的很多植物长在人迹罕至的地方,百年后才被人重新发现:

喜雨草(Ombrocharis dulcis)1918年首次发现,2016年重新发现;

中甸半脊荠(Hemilophia serpens)1915年首次发现,2018年重新发现;

竹生羊奶子(Elaeagnus bambusetorum)1915年首次发现,2021年重新发现(竹生羊奶子与贡山绿绒蒿是同一个极小种群野生植物保护名录里的难兄难弟)。

贡山绿绒蒿虽然有采集记录,但屈指可数,更没有详细调查记录。2019年,中国科学院昆明植物研究所李嵘研究员带领的考察队在贡山县一处潮湿草坡上调查到了200余株正在开花的贡山绿绒蒿。它们零散地分布在5个地点,总占有面积约1800㎡,由于种群规模小、放牧以及修路,这群贡山绿绒蒿面临着巨大的灭绝风险。按IUCN标准,贡山绿绒蒿是“极度濒危”(CR)物种。在研究人员的呼吁下,贡山绿绒蒿被列入2021版云南省极小种群野生植物名录中受到优先保护。

贡山绿绒蒿还有200余株野生个体,是有机会保护成功的,而且它们在野外能自然开花结实,是极小种群野生植物“ICU”中急救基础比较好的植物了!

总之,贡山绿绒蒿在灭绝前被我们发现了,运气不错!

第三步:慢慢地引入人间。许多高山植物无法立即适应山下的生活,想把“仙女”引入人间不是一件能一蹴而就的事,需要进行逐步驯化。这步颇为繁琐,按照神话传说,如果你有“牛”就更好了,就像董永和牛郎都不约而同有头老黄牛,我们的贡山绿绒蒿也有一群踏实勤恳的“护花使者”。

香格里拉高山植物园位于迪庆州香格里拉县纳帕海,园区海拔3000-4200m。它地理位置特殊,为高山植物提供了合适的落脚点,保育了900余种高山植物,包括高寒水韭(Isoetes hypsophila)(也是韩马迪命名的)、玉龙蕨(Polystichum glaciale)、云南杓兰(Cypripedium yunnanense)、西藏杓兰(C. tibeticum)等等国家重点保护野生植物、极小种群野生植物,还有一些高山上特有的塔黄、马先蒿、绿绒蒿、龙胆、豹子花等等。它像一座漂亮的“鹊桥”,连接着“天空”与“人间”。

2023年,香格里拉高山植物园在贡山县采集了一批贡山绿绒蒿种子,2024年播种。2025年,这些种子经历了一年的低温休眠后萌发出了一批幼苗。6月份,幼苗颤颤巍巍地开出了第一批小黄花。这是贡山绿绒蒿第一次在迁地栽培环境下开花!尽管身形没有野外威武,但是它们在努力地开花,植物园的“护花使者”们也在尽力地保护它们。

等这些小苗站稳脚跟,它们的后代就慢慢可以向海拔更低地地方引种啦!

首次开花的贡山绿绒蒿(香格里拉高山植物园方震东 摄)

首次开花的贡山绿绒蒿(香格里拉高山植物园方震东 摄)

首次开花的贡山绿绒蒿(香格里拉高山植物园方震东 摄)

第四步:好好对待她们,同时别忘了回馈“娘家”

正值学生毕业季,“祖国的花朵们”正在赶赴自己的前程。而祖国的真花朵们——贡山绿绒蒿也有它们的“就业方向”:

方向一:留在植物园成为向公众展示自己物种的形象大使,成功获得“编制”;

方向二:进入园艺公司成为育种亲本,被开发成不同的栽培品种,降落到千家万户的阳台;

方向三:回归到“娘家”贡山县,扩大野生种群规模,拯救自己濒临灭绝的物种……

不管是人类“花朵”们,还是植物花朵们,祝你们都有锦绣前程。

Happy Ending

感谢香格里拉高山植物园提供关于贡山绿绒蒿迁地保护的信息;感谢中国科学院昆明植物研究所李嵘研究员提供关于贡山绿绒蒿野外考察的信息;感谢中国科学院昆明植物研究所郭世伟博士提供关于分类学和检索表编制的帮助。

参考文献:

[1]陈卓, 杨紫玲, 王国严. 绿绒蒿属植物种质资源与引种保护分析[J]. 种子科技, 2023, 41(09): 124-126.

[2]吉田外司夫. 青いケシ大図鑑[M]. 東京: 平凡社, 2021.

[3]屈燕, 区智. 绿绒蒿属植物国内外研究进展[J]. 北方园艺, 2012, (02): 191-194.

[4]王彬, 宋学华, 陈重明. 藏药绿绒蒿的民族植物学研究进展[J]. 中国医学生物技术应用, 2003, (01): 39-45.

[5]吴征镒, 庄璇. 绿绒蒿属分类系统的研究[J]. 云南植物研究, 1980, (04): 371-381.

[6]香格里拉高山植物园. 中国藏区第一个公益性植物园[J]. 云南科技管理, 2018, 31(04): 60.

[7]姚一麟. 香格里拉高山植物园[J]. 花木盆景(花卉园艺), 2015, (07): 39-42.

[8]喻舞阳, 杨紫玲, 李佶芸, 等. 绿绒蒿属植物的园林应用及研究进展[J]. 四川林业科技,2020,41(01): 115-121.

[9]赵泽军, 郭玫, 孙政华, 等. 藏药绿绒蒿的分类、化学成分及药理作用研究进展[J]. 中国药房, 2016, 27(31): 4391-4394.

[10]中国科学院昆明植物研究所. 高山花卉绿绒蒿属植物低温萌发炼苗方法: 202211002711.3[P]. 2022-11-08.

[11]Elvebakk A, Bjerke WJ. Papaver recircumscribed: A review of neighbouring Papaveraceae genera, including Afropapaver nom. et stat. nov. and Oreomecon, a large, Arctic-Alpine genus[J]. PhytoKeys, 2024, 248(248): 105-188.

[12]JSTOR. Handel-Mazzetti, Heinrich R.E. (1882-1940) [EB/OL]. [2025/7/12]. https://plants.jstor.org/stable/10.5555/al.ap.person.bm000337165.

[13]Li R, Wang MY, Yue J, et al. Conserving Meconopsis smithiana, a Critically Endangered plant species in Yunnan, China[J]. Oryx, 2020, 54(3): 296-297.

[14]Liu YC, Liu YN, Yang FS, et al. Molecular phylogeny of Asian Meconopsis based on nuclear ribosomal and chloroplast DNA sequence data[J]. PloS one, 2014, 9(8): e104823.

[15]Peng HW, Xiang KL, Lian L, et al. A revised tribal classification of Papaveraceae (poppy family) based on molecular and morphological data[J]. TAXON, 2024, 73(3): 762-783.

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国