亲,问你个问题:在全球80亿人口中,你与埃隆·马斯克之间的人际关系可能隔着几个?

那位看官说了:小编,你跑题啦!标题说的是麻醉问题啊!

看官莫急,听我细细道来。

你有没有想过,在手术中,当我们被麻醉时,大脑究竟经历了什么?这就像一场大脑的“强制关机”实验,但比简单的关机要复杂得多。我们先从大脑里的“积木搭建大师”——可塑性神经网络(PNN)说起。

一、PNN——大脑的“积木搭建大师”

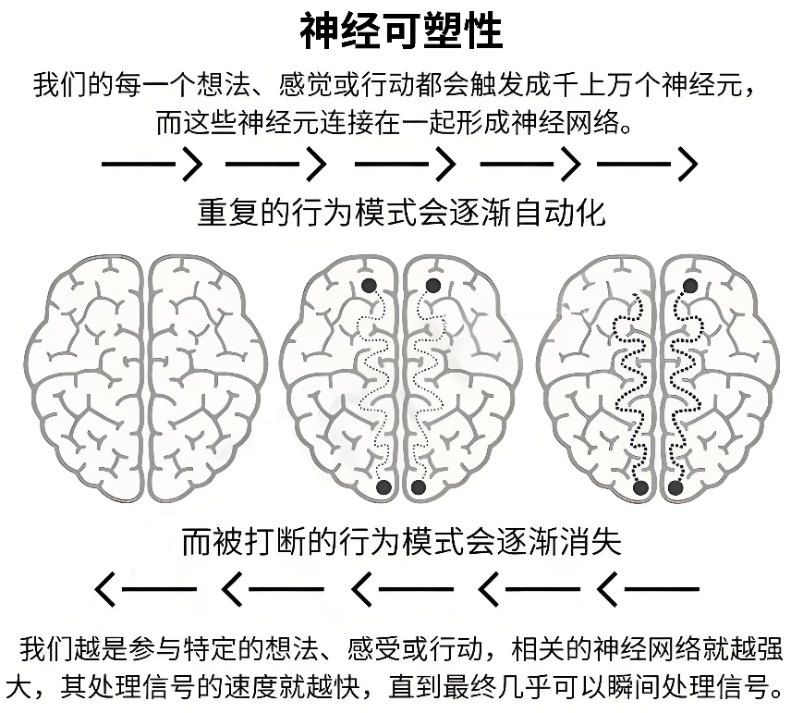

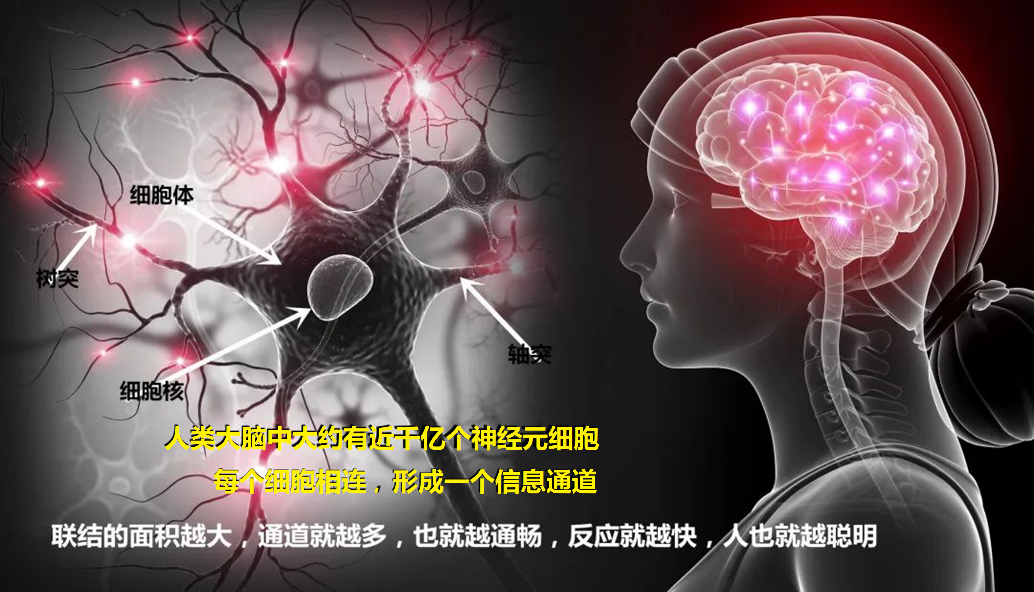

大脑里有个神奇的系统,叫可塑性神经网络(PNN)。它就像是积木大师,能随时拆解重组神经连接,这就是神经可塑性(图1)。

图1 神经可塑性

当我们学习新知识时,PNN就在疯狂搭建新桥梁;而麻醉时,它却被强行按了暂停键。大脑每天消耗20瓦功率,其中30%能量都用在PNN的“搭积木工程”上。

PNN有四大超能力:突触快递员,调控神经递质的发货量,比如γ-氨基丁酸(GABA,一种重要的抑制性神经递质)和谷氨酸;记忆雕刻家,通过长时程增强(LTP,指给突触前纤维一个短暂的高频刺激后突触传递效率和强度增加几倍且能持续数小时至几天保持这种增强的现象),刻录记忆;网络架构师,维护小世界网络的高效连接;故障维修员,修剪无用突触,青春期大脑特别爱干这事。

备注:这里的“小世界网络”是指计算机科学核心概念“数据结构”中的一种“图”结构或者网络结构的类型。图,是专业术语,是指由节点和结点之间的边构成的网络(图2)。“图”中大部分的结点不与彼此邻接,但大部分结点可以从任一其他点经少数几步就可到达。

图2 “小世界网络”就是数据结构中的一种“图”结构

有兴趣的看官,请关注我的个人微信公众号“医用生物力学”里的文章:细胞的“去中心化”机制。

下面稍微详细地介绍一下“小世界网络”。

二、社交网络中的六度理论与大脑神经网络的相似性

为什么叫“小世界”?关于“小世界网络”这个名称的由来,其实藏着一段有趣的科学史和生动的数学隐喻。

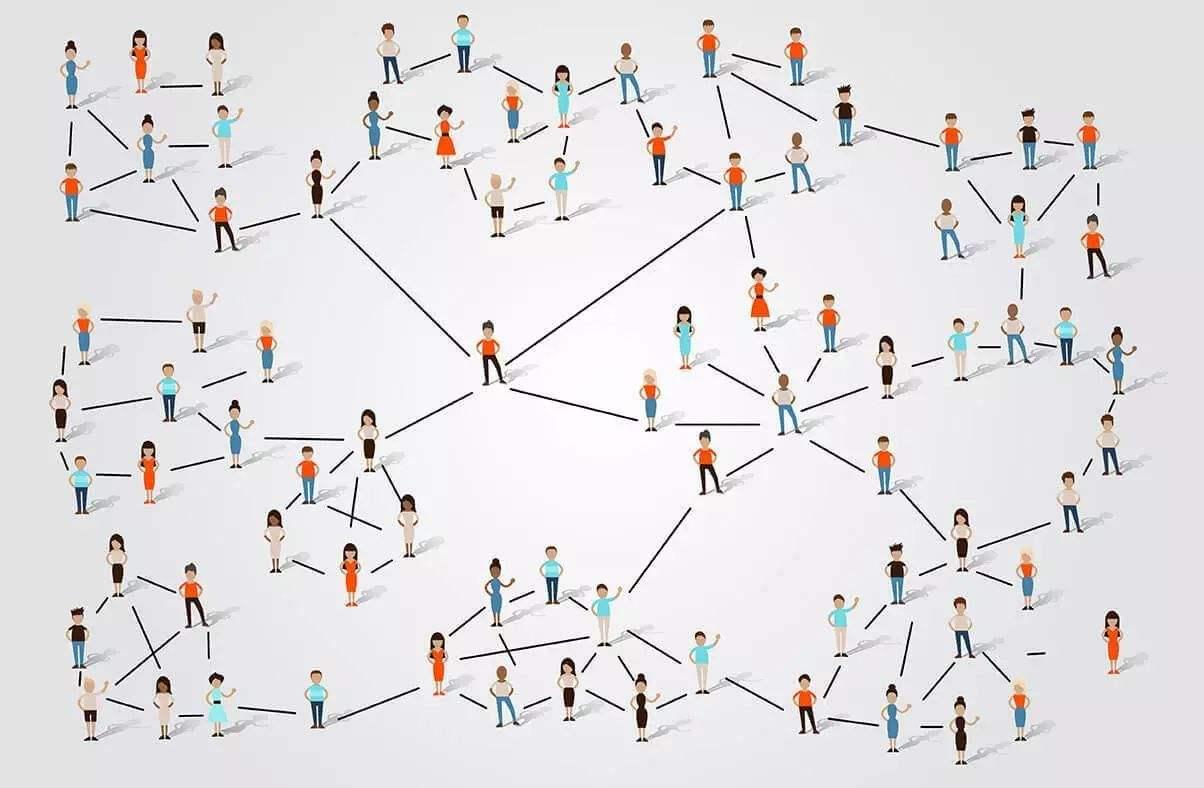

1960年代,哈佛心理学家斯坦利·米尔格拉姆进行了一项著名实验:他让内布拉斯加州的陌生人将一封信寄给波士顿的一位股票经纪人。实验结果显示,平均只需要6个中间人,信件就能成功送达。这一发现催生了“六度分隔”理论或小世界理论,即在一个社交网络中,任意两个个体之间的联系不会超过6个人,即你与任何一个陌生人之间最多只需要通过6个人就能建立联系(图3)。

图3 社交网络的“六度分隔”理论示意图

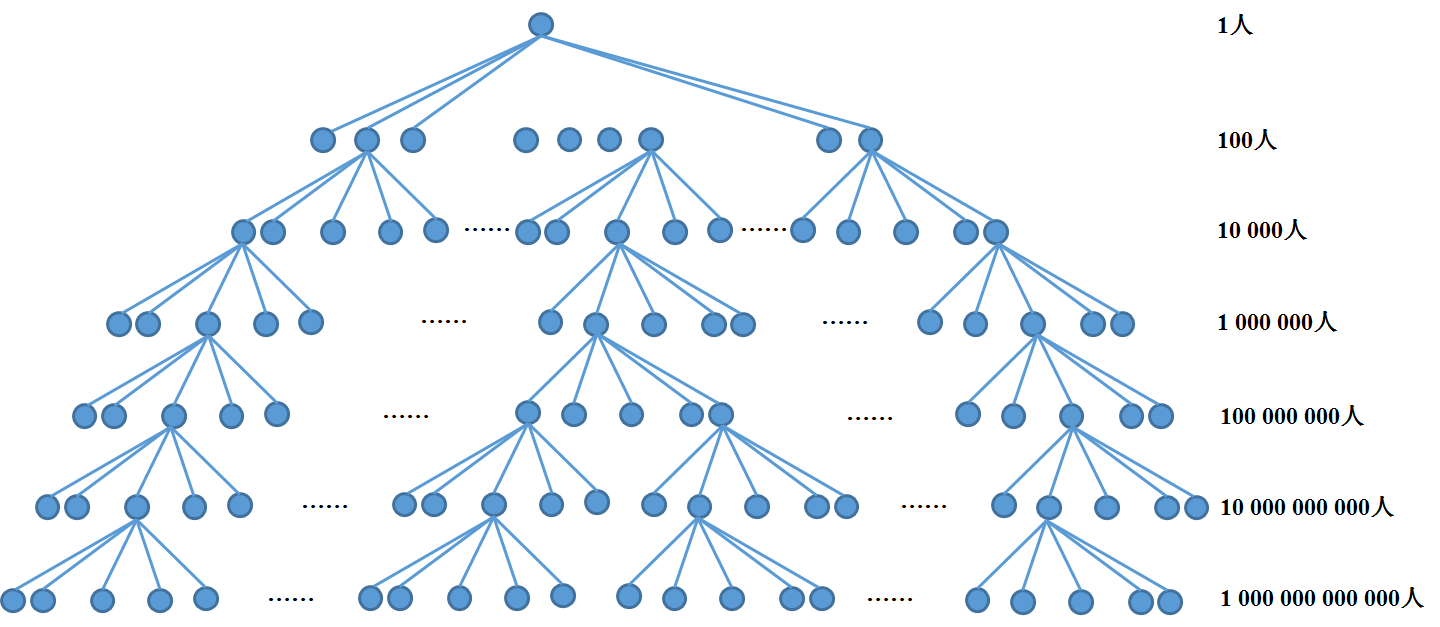

做个简单的算术题来说明。若每个人平均认识100人,则六度关系覆盖的人数为 1006≈1,000,000,000,000(约1万亿),远远超过地球人口。这也反过来说明,不超过6人,就能联系上地球上的任何一个人。

如果用一颗树(即数据结构中的树状结构或者层次结构)来表示这一计算过程,那么就更加直观了(图4)。

图4 “六度分隔”理论的

因此,文章开头的问题就有了答案。即使在全球80亿人口中,你与埃隆·马斯克之间的距离可能只隔6个人。这种短路径长度正是“小世界”网络的核心特征之一。而小世界特性就是指网络同时具备高聚类系数和短平均路径长度的数学性质。也就是说,这种属性使得网络在保持高度的局部连接(高聚类系数)的同时,也具有较短的平均路径长度,使得信息在网络中传播更为高效。

在这里,“聚类”是个专用术语,它是指将物理或抽象对象的集合分成由类似的对象组成的多个类的过程。由聚类所生成的簇是一组数据对象的集合,这些对象与同一个簇中的对象彼此相似,与其他簇中的对象相异。“物以类聚,人以群分”,在自然科学和社会科学中,存在着大量的分类问题(可参见图3的效果)。

1998年,康奈尔大学的邓肯·沃茨和史蒂文·斯特罗加茨受到“六度分隔”理论的启发,试图用数学方法描述这种“既高度本地化,又能全局快速连接”的网络结构。他们将这类网络命名为“小世界网络”,灵感直接来源于日常感叹“世界真小啊!”。

“小”并不是指网络的规模小,而是指任意两点间的距离(路径)出乎意料地短。例如,在北京胡同里,你可能会发现你家煎饼摊老板的表哥居然是硅谷某CEO的初中同学,这种出乎意料的短路径让人感叹这“世界真小啊!”

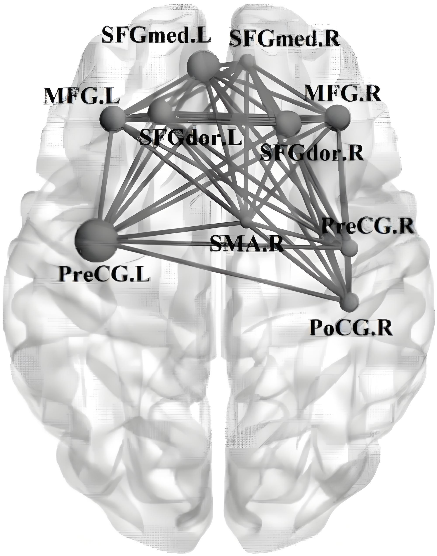

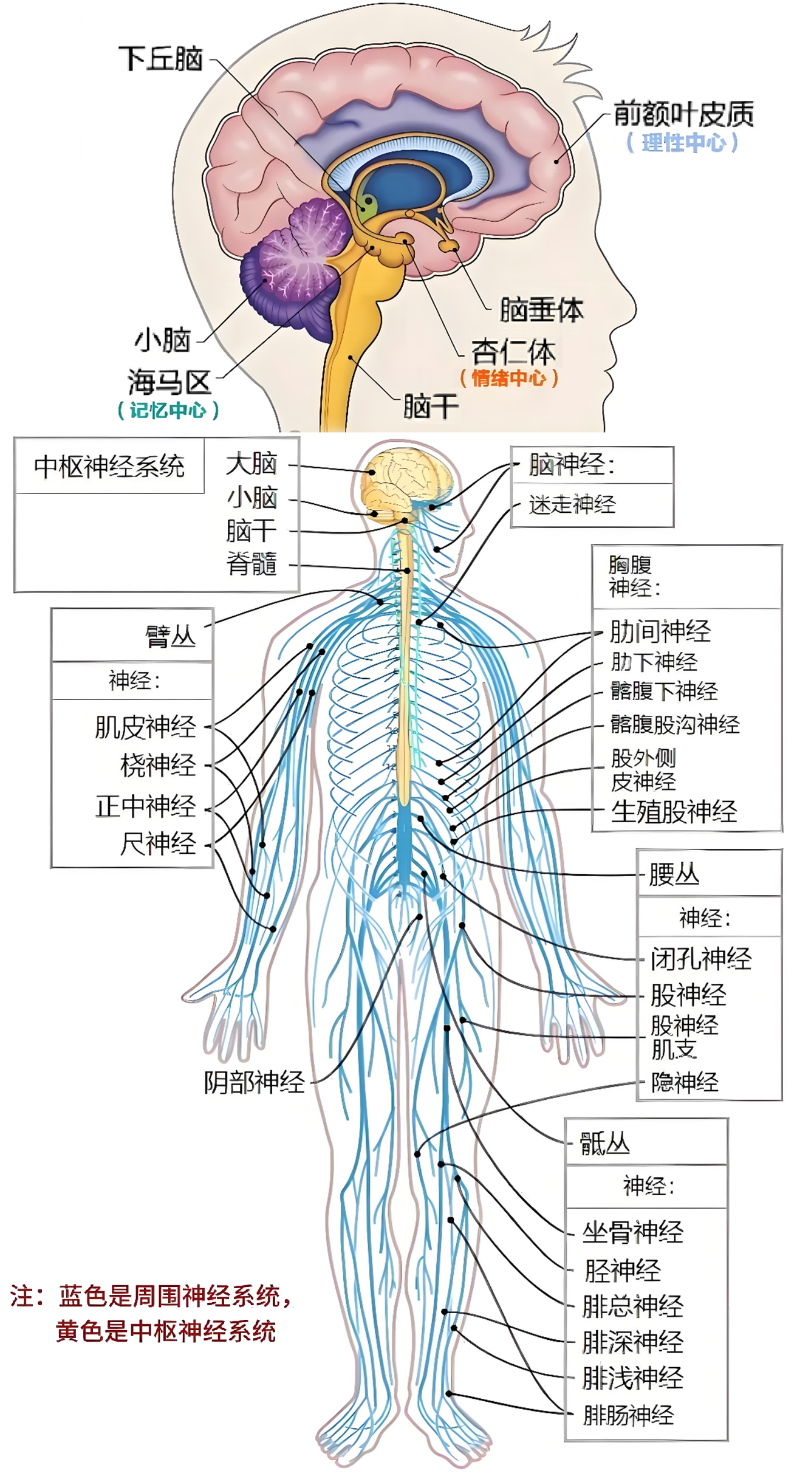

大脑神经网络也具有小世界特性,它是指大脑中的神经元虽然直接连接有限,但整个网络可以通过这些有限的连接紧密相连。即大部分神经细胞都只和临近的少量神经细胞直接接触,而整个神经网络是靠这种小的邻接结构联通的(图5)。

图5大脑神经网络也具有小世界特性

神经网络里出现小世界特性的一个假说是“生物经济性”,即为了让整个网络联通并有较小的网络半径,每个神经元只通过树突或者轴突和邻近的若干神经元联系是一种比较经济可行、节约“神经元材料”的网络结构(图6)。

图6 小半径、近距离的“局域网”

例如,视觉皮层的神经元们自己组成“同事群”(局部高度连接),而视觉信号只需跨3-4个神经元就能到达决策区(全局快速整合)。这种结构的进化优势包括:省能量——不需要每个神经元都直接相连;高效处理信息——类似社交网络中谣言传得飞快。

三、麻醉药物的“黑魔法工具箱”

在正常状态下,大脑神经元之间的连接具有高度的聚类模式,神经元像“闺蜜圈”,3步之内必有关联;同时,又具备短路径外联的特性,通过丘脑这个“社交中介”,前额叶发条“动态”消息,连脚趾甲都能“秒赞”,平均路径长度较短(图7)。

图7 大脑神经元之间的连接

麻醉药就像是神经网络中的“黑客”,在全麻情况下它会入侵并破坏大脑神经网络的小世界特性。丘脑-皮层连接带宽暴跌70%,长程私信被“截胡”,相当于“把微信工作群全禁言,只让同事互发漂流瓶”。皮层局部神经元陷入死亡循环,各聊各的、毫无意义。

小世界指数(σ)是量化网络是否具有小世界特性的核心指标,计算公式为:σ=γ/λ。其中:γ = 实际网络的聚类系数 / 随机网络的聚类系数(衡量“朋友圈紧密程度”);λ = 实际网络的平均路径长度 / 随机网络的平均路径长度(衡量“信息传递效率”)。

σ > 1:网络具有小世界特性(兼具高聚类+短路径),人脑功能网络σ≈1.5-2.5。

σ ≈ 1:类似随机网络。

σ < 1:规则网络或破碎化网络。

麻醉状态下,人类脑网络的σ从1.5骤降至0.8——比深度睡眠还接近随机网络。麻醉时σ会暴跌,说明网络退化成低效状态。这个指数就像网络的“智商测试分数”。

当麻醉药物破坏小世界特性时,大脑网络会发生以下变化:(1)路径变长:丘脑到皮层的信号要绕路(如从3跳→9跳),相当于寄快递必须绕道月球再回地球。(2)聚类瓦解:局部神经元群失去组织性,就像微信群里突然全员禁言,只能私聊。于是,大脑从“小世界”退化成“大世界”(效率暴跌),这正是意识消失的关键机制之一。

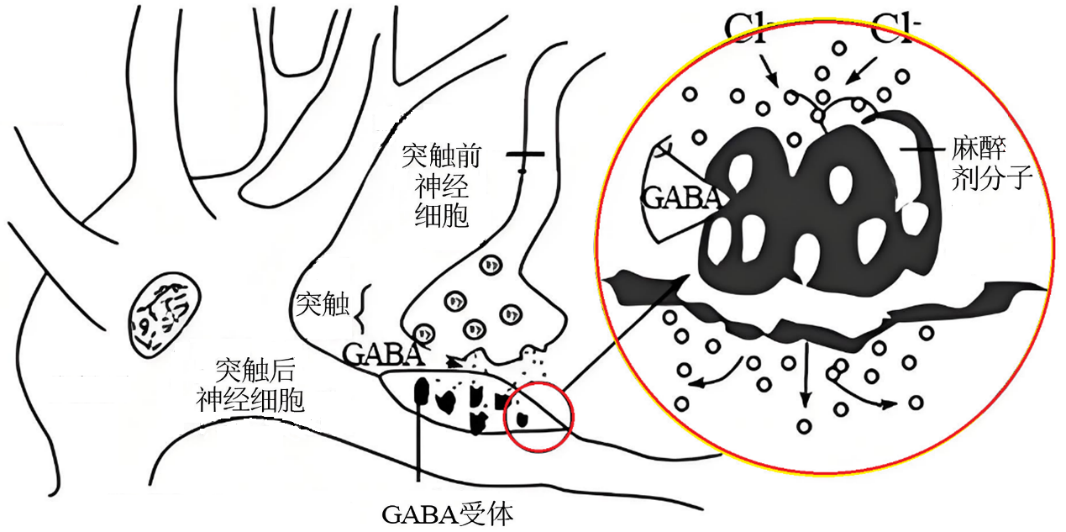

麻醉药物的“黑魔法工具箱”里,有全麻三件套:GABA酒馆、NMDA断网器、钾离子泄洪闸。

1.GABA酒馆(丙泊酚的阴谋): GABA受体是中枢神经系统中与GABA结合的受体,通过调控神经元兴奋性维持神经系统的平衡。麻醉就像在神经元派对上狂灌镇静剂,GABA受体能被麻醉药绑架后,疯狂打开氯离子(Cl-)通道,神经元集体“断片”(图8)。麻醉药丙泊酚GABA受体能使GABA_A受体活性增强300%,导致神经元“醉倒”速度比大学生喝伏特加还快。

图8 GABA受体被麻醉剂“绑架”,打开氯离子(Cl-)通道

2.NMDA断网器(氯胺酮的骚操作):直接拔掉记忆形成的网线,阻断NMDA受体,让你忘记“自己正在被手术”这种恐怖片剧情。氯胺酮就像在神经元的微信群发红包,但设置成只有抢到红包的人才能说话——结果没人抢得到,群聊彻底冷场。

3.钾离子泄洪闸(TREK-1的叛变):吸入麻醉药(如七氟烷)会撬开神经元膜上的TREK-1钾通道,让钾离子像决堤洪水般外流。神经元瞬间变成“没电的玩具”——静息电位直接降到-90mV。这个通道名字TREK-1源自《星际迷航》的曲速引擎,因为它的激活能让神经元“光速熄火”。

局麻的“精准狙击枪”局麻药(如利多卡因)是特种兵作风,用分子级“胶带”封住神经轴突的钠通道(Nav1.7),让痛觉信号像被掐住喉咙的尖叫鸡——发不出声。章鱼的神经轴突没有髓鞘,所以局麻药对它们完全无效!

四、麻醉就是被动睡了一觉吗?

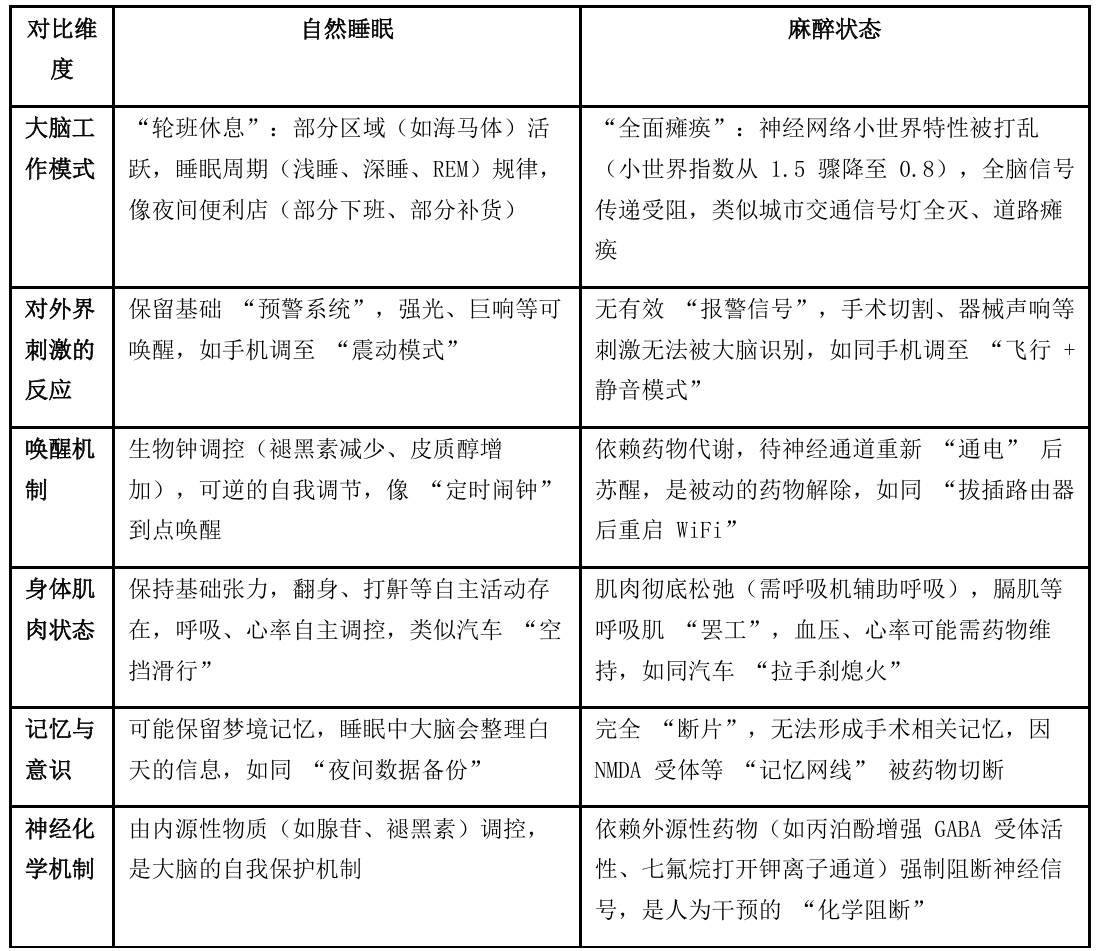

麻醉可不是 “被动睡一觉” 那么简单!很多人觉得麻醉就像 “被人按了睡眠开关”,但从神经科学的角度看,麻醉状态和自然睡眠的差别,堪比 “强制关机” 与 “正常休眠”。咱们用生活场景拆解一下这两种状态的核心区别(表1)。

表1 自然睡眠与麻醉状态的对比

一句话总结的话就是,自然睡眠是大脑的 “智能节能模式”,而麻醉是神经网络的“可控性崩溃”。前者是身体的 “自我修复计划”,后者是药物主导的“强制暂停工程”—— 这也是为什么术后醒来常感觉“断片”,而睡醒后能记得做梦内容的核心原因。

虽然麻醉和睡眠之间有本质的区别,但已有研究表明,全身麻醉与正常生理睡眠过程中存在某些相似之处。麻醉期间做梦是常见的,这被定义为是从麻醉诱导到觉醒的不同体验(术中意识除外),而浅麻醉是引起做梦和术中意识的主要原因。此外,麻醉药物通过调节中枢神经系统的丘脑和皮层的活动,产生近似于睡眠、但明显抑制觉醒的全麻作用,也解释了为什么麻醉药物对感觉、记忆编码和认知处理环路有显著的影响。手术患者经常反映在全身麻醉期间有做梦的现象,而且这些梦通常是令人愉快的,然而并没有搞清楚全身麻醉期间梦境质量的相关因素。

五、小结

麻醉是人类最伟大的“可控崩溃”艺术。从1846年乙醚麻醉首次公开演示(观众高呼“这是骗局!”),到如今每年3亿台全麻手术,我们依然在探索PNN的奥秘。

未解之谜包括:为何不同麻醉药殊途同归破坏意识?儿童麻醉是否永久损伤PNN?如果小世界特性是意识的根基,那被麻醉过的孩子算不算被“重启”了?

麻醉药物劫持大脑的可塑性神经网络,关闭GABA酒馆、拔掉NMDA网线、打开钾离子泄洪闸,让神经元瞬间集体断片。原本像“六度分隔”般高效的小世界网络(高聚类+短路径)被拆成碎片化状态的孤岛,信息快递从顺丰变成漂流瓶;意识、记忆、痛觉通通下线。这会导致大脑 “小世界网络” 社交降级,长程连接断裂、局部信号混乱,类似交通系统瘫痪。

经典的“六度分隔”理论会说:你和马斯克之间只隔6个人。而麻醉医生说:不好意思,一针下去给你扩成60度,现在你和马斯克之间隔了整个银河系。

麻药一针脑断联,

GABA酒灌神经元。

钾钠通道齐摆烂,

突触快递全拒签。

小世界,变遥远,

六度分隔联络断。

苏醒重启多感叹,

医用力学赛神仙!

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国