近期,来自清华大学建筑学院、环境学院和万科公共卫生与健康学院的研究团队预测发现,在2050年气候变化情景下,中国城市住宅PM2.5水平持续存在,PM2.5相关疾病负担显著上升。该研究以“Impact of climate change shocks on health risks attributed to urban residential PM2.5 in China”为题发表在Science Bulletin。

全球气候变化导致了极端天气和空气传播传染病疫情的增多,从而使得室内空气污染对健康的危害受到了国际社会高度关注。这项研究采用深度学习模型和暴露-反应剂量曲线预测了2050年两个气候变化场景(可持续发展情景SS126和化石能源情景SSP585,分别体现2050年大气污染场景模拟的最好情况和最坏情况)下,中国340个城市住宅PM2.5浓度及其导致的过早死亡人数。

深度学习模型是作者基于现有最大的全国住宅PM2.5浓度数据集开发的贝叶斯神经网络模型(BNN),包含了复杂的室内机制的影响,多种相互作用,和协同作用。关于疾病的暴露-反应关系提取自广泛认可的全球疾病负担研究(GBD),该关系同时适用于室内和室外,针对PM2.5导致的六种疾病:缺血性心脏病、慢性阻塞性肺疾病、肺癌、下呼吸道感染、2型糖尿病和中风,计算过程中采用了两阶段的蒙特卡罗模拟方法来完成统计采样。

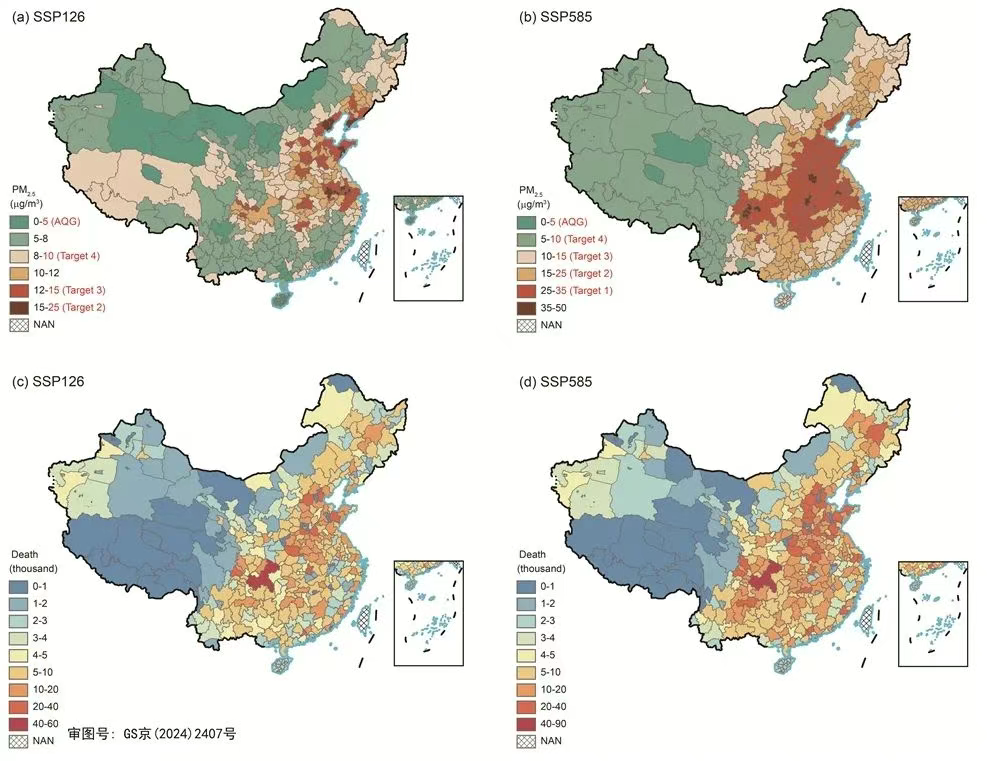

结果表明,SSP126和SSP585场景下,中国住宅PM2.5浓度分别为9.7(95% CI: 5.5~32.6)和21.7 (9.8~72.6) μg /m³。两种情景下的空间分布格局相似,总体而言,住宅内PM2.5浓度在中东部地区较高,特别是在长三角、京津冀、长江中游、成渝等处于领先发展地位的城市群;而西部和北部地区则较低。两种场景下中国城市住宅PM2.5导致的过早死亡估计分别为2150(1757~2563)千人和3109(2699~3496)千人。缺血性心脏病和中风这两种心血管疾病的过早死亡病例占所有疾病过早死亡病例的60%以上。不同城市住宅PM2.5导致的过早死亡有显著差异:成渝和京津冀城市群的过早死亡人数较高,这是由于住宅PM2.5浓度较高和人口规模较大所致;中国西北地区和珠江三角洲城市群的过早死亡人数较少,虽然这些地区的死亡率依然相对较高,但相对较低的过早死亡人数是由于这些地区总人口相比成渝和京津冀较少所致。

总体而言,尽管室内严重空气污染有所减少,但中国几乎所有城市的住宅PM2.5浓度仍高于WHO推荐的空气质量准则值(5 μg/m³)。此外,由于预计在2050年人口老龄化及城市人口增长,PM2.5引起的健康风险持续上升。因此,需从政策、技术层面为城市发展做出有效决策,控制室内PM2.5污染以保护居民免受气候变化带来的健康威胁。

2050年不同气候变化场景下中国340个城市居民年均PM2.5浓度和PM2.5可归因死亡人数的空间分布

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国