无论是输液、抽血检查,还是疫苗接种,拔针后的按压看似简单,却常被忽视。不少人因为匆忙离开或按压方式不当,导致手臂淤青、肿胀甚至感染。曾有患者因拔针后随意揉搓针眼,引发局部血肿,最终需要就医处理。这些本可避免的并发症,其实就源于对按压细节的误解。 本文将通过几点小建议,帮助您在医疗操作后更好地保护自己。

为什么拔针后必须按压?

按压的核心作用

物理压迫:通过外力闭合血管创口,为凝血过程争取时间。

促进凝血:按压能加速血小板聚集和纤维蛋白形成,就像为伤口“打补丁”。

预防感染:有效止血可减少血液渗出,降低细菌侵入风险。

按压四要素:工具、姿势、时间、力度

按压工具:首选医用无菌棉签、棉球或无菌敷贴,避免使用普通纸巾、湿巾、手帕。

按压姿势:当针头刺入皮肤时,实际造成了两个创口:

皮肤表层针眼:肉眼可见的微小伤口。

血管壁针眼:隐藏在皮肤下的血管破损处。

由于血管具有弹性,拔针后血管创口可能因回缩与皮肤针眼错位。

若仅按压皮肤表面,血液仍会从血管破损处渗入皮下组织,形成淤青。

因此,我们要选择垂直按压,覆盖双创口。

用食指或中指指腹(非指尖)按压。

按压范围需覆盖皮肤针眼及血管穿刺点(通常向上延伸0.5-1cm)。

保持手臂自然伸展,避免屈肘(如抽血后弯曲肘部可能压迫止血点)。

避免揉搓及过早松手查看

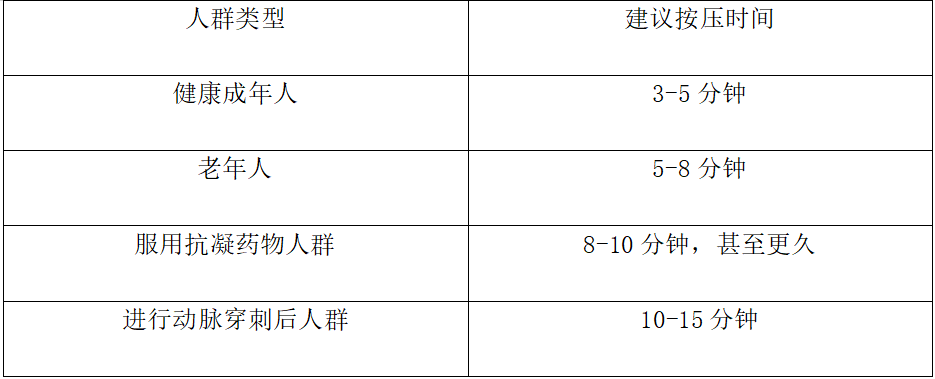

按压时间:因人而异的黄金时段

按压力度:以可见皮肤轻微凹陷且无痛感为宜

并发症应急处理

皮下淤血:急性期(24小时内)冷敷(收缩血管),慢性期(48小时后)热敷(促进吸收)

局部硬结:50%硫酸镁湿敷+多磺酸粘多糖乳膏涂抹(建议及时就医,遵医嘱使用)

渗液肿胀:警惕药物外渗,立即联系医护人员

持续出血:持续按压同时举起患肢高过心脏水平

通过研究表明,科学按压可降低83%的穿刺后并发症,正确按压不是“小题大做”,而是对自己健康负责的细节体现。掌握科学的按压方法,既能避免淤青影响美观,更能降低感染风险。

作者

中国医学科学院肿瘤医院特需医疗部护师 王妍

中国医学科学院肿瘤医院特需医疗部主管护师 胡梦蝶

审核:中国医学科学院肿瘤医院胸外科副主任护师 郑薇

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国