作者:毛 翀 四川省人民医院

审核:杨镓宁 四川省人民医院 主任医师

在寒风凛冽的冬日,当你伸出双手,手指尖、手背或者耳朵边缘,偶尔会冒出几个红彤彤、肿得像小馒头的“家伙”,又痒又难受,这就是大名鼎鼎的冻疮。别看它个头不大,发作起来那股“折腾劲儿”,可真让人吃不消。今天,咱们就来好好聊一聊冻疮的“前世今生”。

一、冻疮是啥?从哪儿冒出来的?

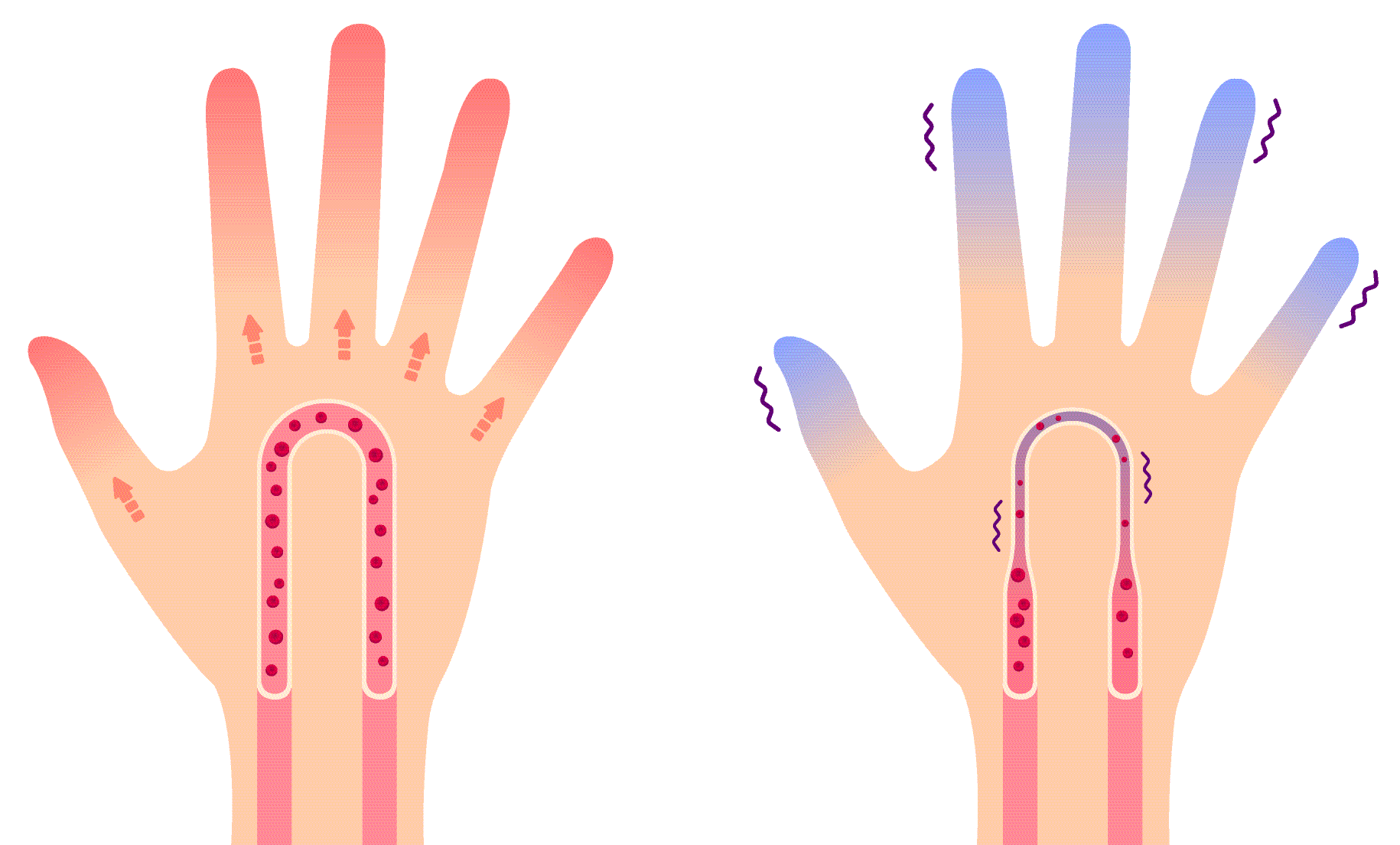

冻疮,医学上给它的定义是一种由寒冷引起的局限性、淤血性、炎症性皮肤病。简单来说,就是身体的末梢部位,像手指、脚趾、耳朵、鼻尖这些离心脏较远、血液循环本来就相对不那么顺畅的地方,长时间受到低温刺激,血管就开始“闹脾气”了。它们先是猛地收缩,减少血液流通,就好比冬天水管里的水冻得流速变慢一样。等再回到温暖环境,血管又着急忙慌地扩张,这一缩一扩,血管壁受不了了,血液就渗出到周围组织,引发炎症,冻疮就这么“闪亮登场”。

图1 版权图片 不授权转载

二、为啥有人年年“中招”,有人却“免疫”?

这就得从多方面找原因了。首先是个人体质,有些朋友天生血液循环就不好,末梢血管细得像发丝,热量输送到手脚耳朵这些部位本来就“费劲”,低温一搅和,自然容易长冻疮。还有,那些平日里不怎么运动,整天坐着不动的“久坐族”,血液循环缺乏动力,也是冻疮眼里的“香饽饽”。

图2 版权图片 不授权转载

再者,生活习惯很关键。冬天爱穿紧身裤、紧身鞋袜的时尚达人要注意了,衣物紧紧箍着肢体,血液循环受阻,冻疮趁虚而入。饮食上挑食偏食,导致身体缺乏维生素、矿物质,影响血管弹性和修复功能,也会给冻疮发“邀请函”。另外,居住环境寒冷潮湿,手脚长期处于“冷宫”一样的环境,不长冻疮才怪呢。

三、冻疮分“三六九等”,你是哪种?

冻疮也有自己的“级别体系”。轻度冻疮比较“温柔”,皮肤浅层受损,只是出现红斑、水肿,摸上去有点凉,自觉瘙痒、灼热,一般暖和几天后就能慢慢消退,也不留疤,算是给你个小小的“警告”。中度冻疮就“升级”了,伤及真皮层,红斑上长出水疱,水疱破了还会渗液,疼痛瘙痒加剧,恢复起来得费些时日,要是护理不好,色素沉着可能会赖着不走。最严重的重度冻疮那可是“狠角色”,皮下组织、肌肉甚至骨头都可能受累,皮肤变成紫黑色,感觉麻木,还容易引发感染,处理不好会落下残疾,真可谓是冻疮里的“大魔王”。

四、防治冻疮,打响“暖冬保卫战”

预防冻疮,保暖绝对是重中之重。冬天出门,帽子、围巾、手套一个都不能少,把耳朵、脸蛋、小手严严实实地保护起来。鞋子要选宽松保暖的,别为了显脚小让脚趾在里面“受冻”。睡前用热水泡泡脚,能起到活血通络的效果,就像给血管做个“热身操”。平时多搓搓手、跺跺脚,让血液循环“跑”起来。

图3 版权图片 不授权转载

要是不幸中招,也别慌。早期轻度冻疮,赶紧把患处放到温水(千万别用热水,会雪上加霜)里慢慢泡,温度37~40℃为宜,每次15~20分钟,泡完轻轻擦干,涂上冻疮膏。要是水疱破了,先用碘伏消毒,再涂抹抗生素软膏,防止感染。千万别手痒去挠,指甲里细菌多,引发感染就麻烦大了。

五、关于冻疮的误区,你“踩雷”了吗?

误区1:用雪搓能治冻疮。这可大错特错!冰冷的雪只会进一步损伤皮肤,加重冻疮。本来血管就脆弱,雪搓如同“二次打击”,让红肿部位更受伤。

误区2:烤火、热敷能快速缓解。高温会让局部炎症反应加剧,血管扩张过度,组织液渗出更多,肿得更厉害,瘙痒也会变本加厉,所以得远离“热暴力”。

误区3:只要保暖就行,不用管饮食。实际上,均衡饮食能为身体提供对抗寒冷的“弹药”,像富含维生素C、维生素E、锌的食物,能增强血管韧性,在保暖同时注意饮食,双管齐下才是上策。

了解冻疮,从预防做起,别让这恼人的“小红果”破坏冬日的美好。让我们用科学的方法,温暖过冬,和冻疮说“拜拜”!

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国