大雨导致的内涝,是人类一直在努力防范的灾害。伴随着居住区的建造,先民就开始了各种雨水排泄网络的建设,数千年之前,人类就已深谙排水之道,构建起复杂而有效的“城市静脉”。

排水沟渠

距今8000多年的新石器时期裴李岗文化遗址发现了最早的排水系统——依地势开凿的明沟,从西北向东南延伸。

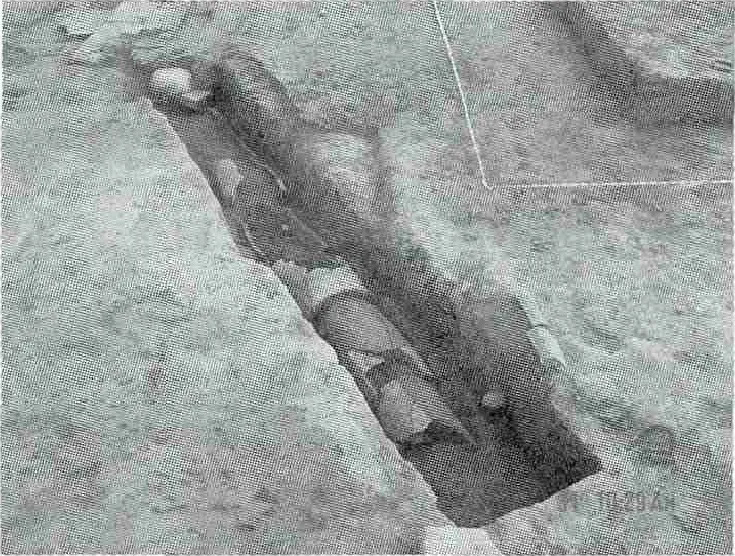

到了商代,为了美观,这时的排水系统已经改为暗沟。春秋战国时期,在排水沟入口处,以卵石砌封口,让水从石头缝内流入排水沟,将杂物挡在外面。

至汉代时,都城长安的道路两旁均建有排水沟渠。在城门口处,则设有以拱券形式砌筑的砖结构或石砌的下水道。隋唐后,沟渠、管道等多种排水设施相互配合,已形成了较为完善的排水系统。

排水管道

排水管道是古代排水系统的核心,它们通常预制,埋设于地下,负责将建筑区或城区的废水、污水及雨水导流排出,并与城市格局、其他排水设施紧密配合。

形制与连接

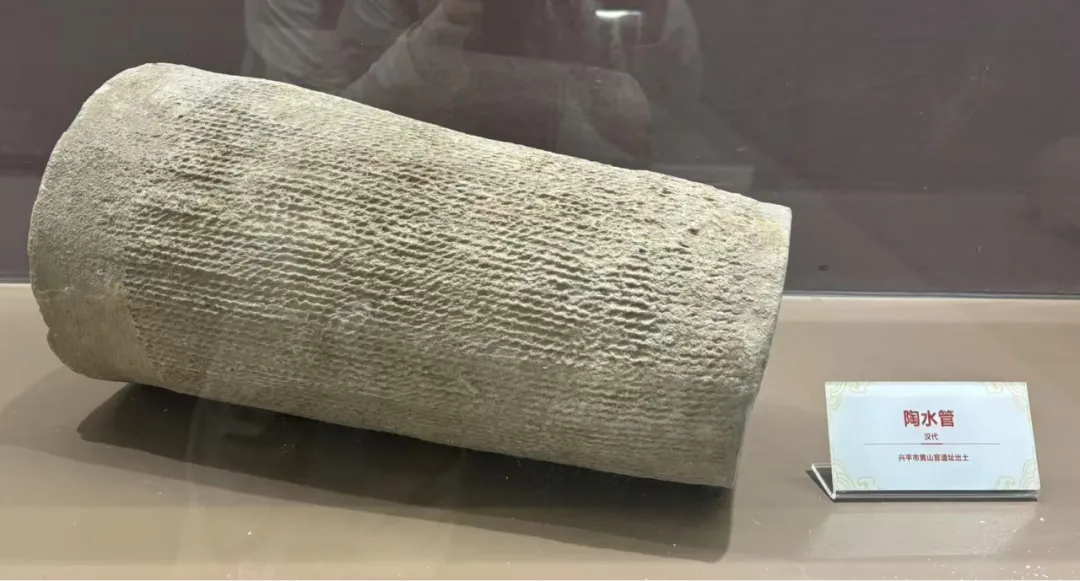

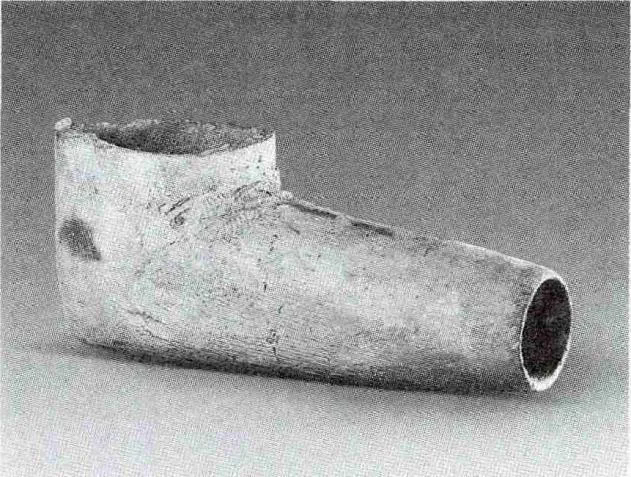

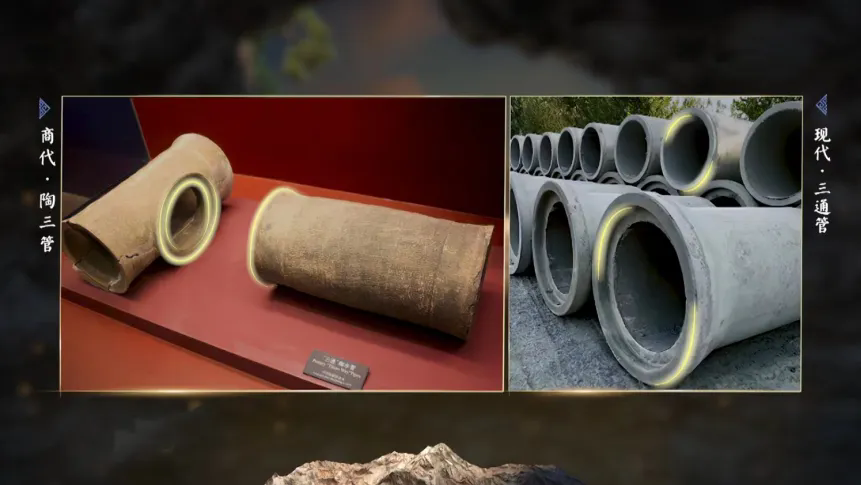

**圆形陶管:**采用泥条盘筑或模制成型,呈直筒状,一端稍粗一端稍细。表面多饰斜向粗绳纹,内面有麻点、布纹或素面。使用时细端套入粗端,节节相套形成长管,缝隙常以瓦片填塞。管道转弯处则依赖L形“曲尺形陶管”弯头。特殊情况下使用“三通陶管”进行分流或汇流。

汉代陶管(陕西水利博物馆藏)

曲尺型陶管

三通陶管

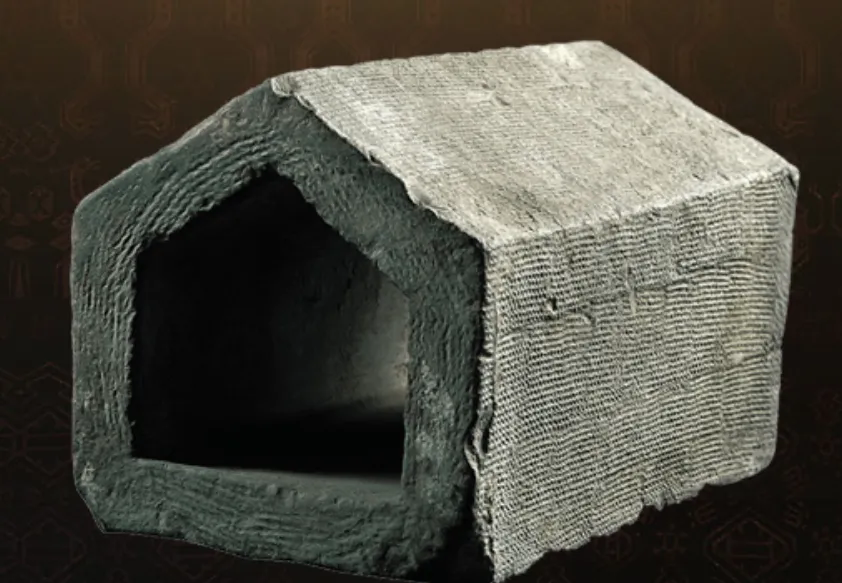

五角形陶管**:**断面为五角形,具有更加稳定的特点。一般表面拍印绳纹, 内面饰麻点纹、菱形纹或素面。

由于五角形陶管的前后两端都是平沿, 没有榫卯结构, 且口径大小相同, 因此采用了对接的方式, 即将前一节陶管的尾端与后一节陶管的首端并列放置, 尽量减少相互之间的空隙, 从而形成管道。管道之间有时空隙较大, 则用砖瓦碎块进行填塞。

管道组合形式

陶管常组合使用以适应不同排水量需求:

**单排管道:**仅由一排陶管构成,适用于较小排水量区域。

**双排管道:**两排陶管左右并列,增加排水能力。

**三排管道:**三排陶管左、中、右平行布置。

**四排管道:**四排陶管左右并列。

五排管道:采用上下两层布置,下层三排顶部向上,上层两排顶部向下相间摆放,形成梯形断面,实现大流量高效排水。

管道与其他设施的协同

排水管道只是排水系统其中的一个环节, 它与系统中其他的排水设施结合使用, 共同完成建筑区的排水任务。

与雨水井的配合:

雨水井是排水管道的起点或中转站。建筑区的水流先汇入雨水井,再通过井壁上的管道开口排走。

管道与雨水井存在两种主要关系:

源头型: 雨水井位于管道顶端,是排放起点。

接力型:管道沿线设多个雨水井,中部雨水井既是上游管道的终点,也是下游管道的起点。

与排水沟的配合:

**末端排放:**排水管道与排水沟或路沟相通, 管道内水进入排水沟后排出。

**穿墙过渡:**排水管道作为排水沟在通过院墙等建筑下面时的过渡环节而存在。即排水沟在遇到建筑阻挡时, 为了保持建筑格局的完整, 改用管道的形式从建筑下面经过。

**暗沟修补:**排水暗沟在经历了一段时期以后, 有时会局部发生堵塞和破坏, 这时, 人们会将五角形陶管放置在暗沟堵塞和破坏的部位, 快速恢复通水能力,体现了实用性和灵活性。

古代城市排水系统案例

隋唐长安城

道路与城区排水:

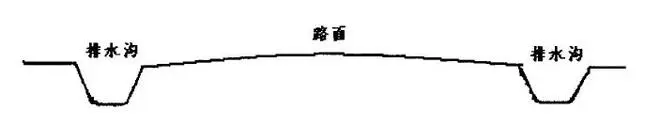

主街道采用中部拱起、两侧倾斜的设计,雨水汇入路旁明沟。

排水流向为 坊内小型排水沟 → 街道主明沟 → 护城河(城壕)→ 城外河流(如渭河)。

地下暗渠与出城枢纽:

层级收集的道路及坊区污水,通过地下砖石结构暗渠进行传输,这些暗渠最终在城墙底部通过砖砌涵洞穿城而出。

管道属于"标准件组装",陶管或竹管都是预制品,施工像拼积木,适合快速铺设但承压差;涵洞则是"现场砌筑的构筑物",用砖石在基坑里砌成拱形隧道,工期长但能承载道路负荷。

西安城墙保留了一处隋唐皇城过水涵洞遗址,地处原长安城皇城南垣西段。

洞口两端各设有铁栅,形成每洞三栅四缝的形式。四缝间距匀等,皆为10厘米。这样的缝隙,水可流过而人不可通行,就算是身形较小的儿童也很难从这个缝隙进入,实现排水功能的同时保证皇城的安全性。

明清北京故宫

明清故宫的排水系统包括明排水和暗排水两套系统。

明排水是通过各种排水口和吐水嘴将水排到周边河流中。

明沟

而暗排水则是通过地下排水道将水排到内外金水河中。内金水河从西北向东南流经大部分故宫,最终在故宫东南角流出,汇入护城河。护城河与北京城市水系相连,能够消化和吸收故宫的雨水。

这些深埋地下的陶管沟渠,虽无宫殿般耀眼,却以最朴实的方式,守护了古城的安宁。这份古老的智慧,是前人留给我们弥足珍贵的财富。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国