随着教育数字化的深入推进,深圳市罗湖区直面学生学习场域较为分散和多维空间融合不足的问题,以罗湖区桃园小学为试点,从2024年9月起,通过与高校合作,积极探索新质教室建设。本文基于罗湖数智课堂推进过程中的实际需求,从数字基座搭建、框架组件建设及智能系统设计3个方面出发,对新质教室的建设模式展开论述,并通过桃园小学的典型应用案例,充分展现新质教室通过物理空间重构与数字技术赋能的深度结合,为构建教师、学生、智能三体融合的数智教育生态提供了硬件载体,也为教育数字化如何进行学习空间改造提供了参考。

建设背景:教育数字化驱动下的空间重构需求

在推进数智课堂过程中,传统教室空间固化、功能单一、数字赋能不足、智能助力不系统等弊端日益凸显,罗湖区数智课堂在实施“1+3+N”多场景学习活动(即1个基础空间支持3类核心场景与N种拓展课程)时面临严重阻碍,迫切需要通过学习空间的系统性重构实现场域融合。2024年9月,罗湖区与华东师范大学、上海师范大学等专家团队合作研发了桃园小学新质教室,在一定程度上实现了数智化教学理念在学校落地的关键要素。

新质教室系统性建设方案

顶层设计:理念与架构双重创新

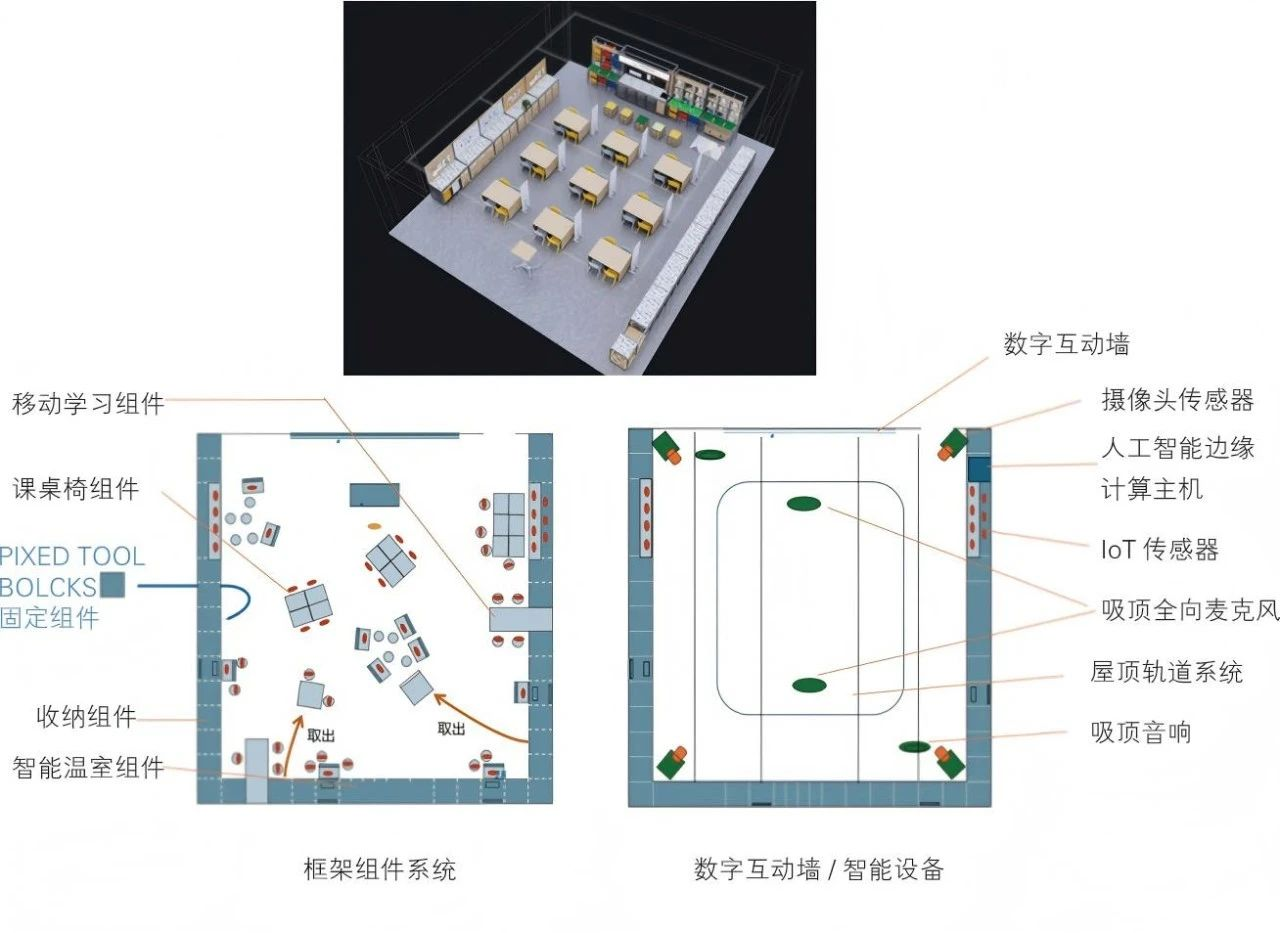

新质教室在设计之初便充分考虑了师生使用时的空间体验,以及满足信息技术发展的教育要求,其建造注重模块化、智能化、生态化,打破传统教室的空间界限,创造“一室百变、一套空间兼容多种教学场景、一切教学样态均能进行”的灵活学习环境,采用数字基座、框架组件系统、数字互动系统、智能设备与软件架构五位一体的整体化建设方案。

硬件配置:功能集成与场景适配

新质教室的硬件按照标准性、可扩展性与先进性的要求建设,设备的选择注重为当下教学提供所需配置的同时,还预留有足够的升级空间。教室基础框架采用水磨石板台面(厚度≥12 mm)、高强度型材框架(负荷≥500 kg),配备快速安装连接件,可拼接实验台、展示架等,以及与组件相适配的大容量收纳空间。课桌椅外形、规格、结构质量除满足国家标准(GB/T3976-2014)和行业标准(QB/T 4071-2010)要求外,还需方便支持小组合作学习,实现多样化的课堂活动,如课桌侧面的磁吸等连接结构设计、置物板结构设计(洞洞板等),以及带静音刹车的万向轮脚凳设计等,确保10分钟内就可将全班授课位置调整为小组讨论位置。吊装系统承重达300 kg/m,以满足悬挂各类教学工具(如投影仪、幕布等)、传感设备(如摄像头、环境监测传感器等)及灯光装置的需求。智能温室配备模拟自然光照系统、温湿度传感器,并具备相应的调控功能,同时还具备一定的扩展性,以便后续根据教学需求添加其他监测设备或调控装置。

数字互动系统是新质教室最重要的硬件部分,具备显示分辨率高于4 K的无几何畸变的互动墙效果,采用光学多点触控技术方案,可完全捕捉数字互动墙区域目标,并追踪200个以上触摸目标对象,同时实现板书内容和数字资源实时同步。相关的智能设备包括:①利用IoT传感器对教室内的温湿度、光照、空气质量等指标进行实时监测,并与教室智能系统无缝联动,自动优化教室环境,为师生创造舒适、健康的教学环境;②利用无感扩音系统配备6阵列麦克风,拾音距离可达6米,确保教室内各个位置的学生都能获得均匀的音量;③配备VR/AR/PAD设备,具备良好的图形处理能力,能够支持复杂的虚拟现实学习应用和虚拟实验运行,预装全系列教学应用程序,与罗湖区学段教育教学内容紧密结合,具有良好的交互性和趣味性,同时还要支持教师自定义教学内容和应用需求。

软件架构:数据驱动与智能赋能

新质教室以全教室虚拟化、教育智能体与云端混合计算为理念,实现了教学资源和数据统一管控、按需分配。全教室虚拟化系统基于VMware等成熟技术,把服务器、存储、网络等资源全部虚拟化为教室里的虚拟桌面,任何教师或学生均可通过虚拟机接入教学应用进行教学活动。教育软件系统和智能体集成了课程设计、学习分析、在线测评等功能,可同时支持100人以上并发在线使用,可采用人工智能算法自动生成个性化学习报告。虚拟现实和增强现实软件包含各级各类教学所需要的虚拟实验室、历史场景还原等。

空间设计:场域融合与场景切换

新质教室的空间布局运用开放式核心活动区与多元功能岛,以互动墙为核心,布置可移动的阶梯座椅,可进行集体授课和作品展示交流。功能岛包括科学实验岛(配有3D打印机、激光切割机)、艺术创作岛(配有绘画板、软木板)和阅读交流岛(配有移动书架、舒适座椅),各种功能岛均由可移动的隔断及吊装轨道分割,具备物理隔离及视觉连接的功能。在集体授课、小组合作与自主学习等基本场景间的转换时间不超过15分钟。此外,还支持建立无人教辅机器人场景和手工艺术课堂等多种扩充场景。

新质教室实践应用案例

跨学科项目式学习场景——数字媒体艺术与岭南文化传承

空间配置 教室变成“岭南文化展示区+虚拟现实创作区+互动编程站”模式,用可移动隔断区分功能岛,并结合全息投影风扇,以及200英寸互动墙打造出虚实融合的创作空间。

技术赋能 学生用TouchDesigner软件把岭南舞狮、鱼灯等非遗传统文化元素进行粒子交互设计,并用增强现实沙盘模拟出非遗文化动态演绎过程场景,在人工智能的帮助下自动生成非遗文化符号数字化转化推荐方案。

教学成效 学生基本完成了传统纹样动态化与数字交互设计跨学科任务,近90%学生可解释数字技术对于岭南文化传播的创新意义。

数学与艺术融合的沉浸式学习——当高跟鞋遇上黄金分割比

场景构建 学生佩戴虚拟现实设备进入虚拟的“数字时装秀”场景内,并由人工智能讲解员结合人体工学原理分析讲解黄金分割运用于服装设计中的作用。

交互创作 触控墙实时呈现学生设计的高跟鞋比例模型,人工智能算法根据学生上传的照片,分析高跟鞋设计是否符合黄金分割比,自动给出建议。

数据反馈 无感扩音系统和情感识别摄像头接收小组讨论声音和小组表情,教师通过人工智能体获取学情数据,并根据实时学情,动态调整教学方法。

新质教室建设成效与反思

实践成效

在学习场域融合方面,物理空间的模块化设计使教室的场景切换时间从传统教室的40分钟缩短至8分钟,设备重组效率提升数倍;虚拟空间与物理空间的联动方面,IoT 传感器数据与教学行为数据的融合分析,提升了教师对学生学习状态的把握精度。

面临挑战

从技术上讲,智能体装置因高峰时期的高并发使用会偶发性卡顿,其设备损坏率也超出普通教室的2倍,建设硬件费用也高出类似规模常规教室5倍多。

作为教育数字化的重要探索,新质教室建设肩负着为区域教育创新提供实践范式的使命。罗湖区以桃园小学为“样板间”,系统验证了硬件模块化、软件智能化与空间弹性化的建设路径,形成了可复制、可推广的新质教室建设标准与实施指南。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国