上期颂小编向大家介绍了白白胖胖的载人潜水器(HOV)“蛟龙”号,这一期给大家讲讲它的龙族兄弟之一——海龙号。

身材笨重却手脚灵活

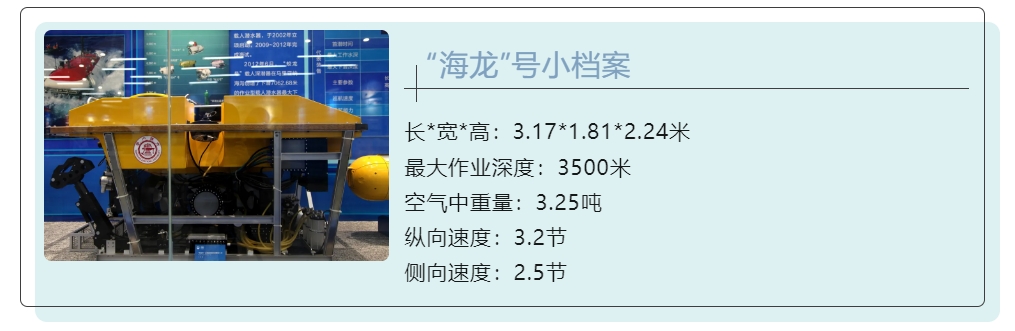

“海龙”号在空气中的重量为3.25吨,长超过3米,宽为1.81米,高2.24米。方方正正的“海龙”号虽然看起来有点笨重,但由于配置了7个推进器的缘故,它在水中不仅可以自如的前进、后退和侧移,还可以进行上下运动和多种姿态的调节。

在“蛟龙”号的龙族兄弟中,“海龙”系列远程遥控潜水器(ROV)是一种独特的存在。其独特之处在于它们身上的那根“脐带”因为无人有缆,靠身上的那根脐带缆通过中继器与母船相连,操作手可在母船上对其进行遥控。有了这根脐带缆,水面母船就可以通过它向“海龙”号提供动力和控制信号,同时“海龙”号也可以通过脐带缆向母船发回各种讯息。

因为下潜深度大,脐带长,重量大,为了避免其在进行海底调查作业时丢失,“海龙”号科研团队还增加了一个升沉补偿系统。有了升沉补偿系统,即使遇到大风大浪,潜水器也能在水下稳定作业。同时,“海龙”号还装有水下动力定位系统,极大提高了“海龙”号在水下作业的成功率。

除此之外,“海龙”号的观察能力很强,因为它长着6只“眼睛”——5个多功能摄像机和一台静物照相机。并且还装有6个泛光照明灯和2个高亮度HID灯,可以在水下照亮大片区域,令画质更加清晰,可为海洋科考提供丰富而详实的第一手视像资料。

后来居上的“海龙”兄弟们

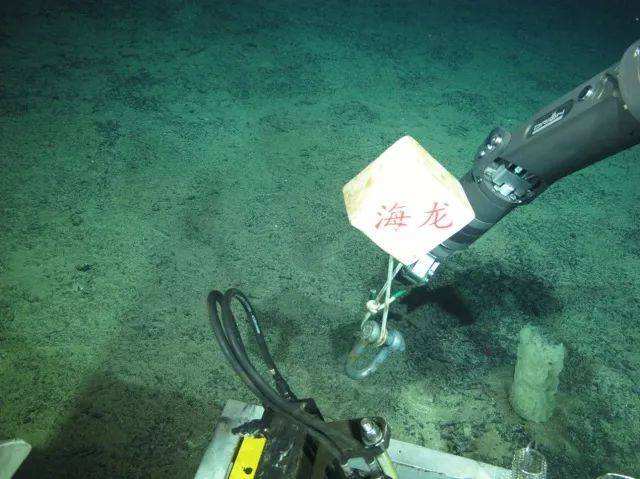

2009年,我国自主研制的“海龙II”号无人有缆潜水器在大洋21航次科考任务中发现并精细观测了深海黑烟囱,即在海底产出硫化物的高温热液活动区,因富含多金属颗粒的热液流体喷出时形似 “黑烟”,喷出海底后逐渐沉淀形成上细下粗的圆筒状堆积体,因此被形象地称为“黑烟囱”,这标志着我国深水潜水器的总体性能达到了世界先进水平。不过,“海龙II”号也有自己的短板,那就是它不能搭载钻机类的重型取样工具。而大洋矿产资源勘探作业过程中需要密集的精细测量和勘查取样,这就要求潜水器要具备更强的作业和搭载能力。

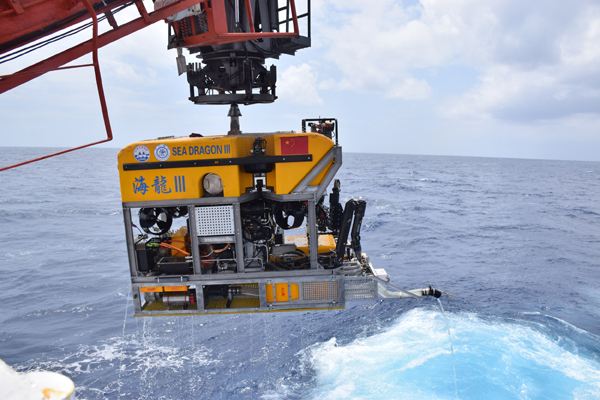

面对大洋勘探过程中不断提出的新需求,上海交通大学研发团队攻坚克难,不断突破技术瓶颈以提升系统的标准化、模块化水平,最终为“海龙”家族增添了一枚新丁——“海龙III”号无人有缆潜水器。

2018年,“海龙III”号搭载“大洋一号”科考船在西太平洋完成了综合海试,开展了4500米级下潜试验,进行了潜水器定高、定深、前行、后退等航行功能测试。同时还完成了五功能机械手、七功能机械手取样作业测试,以及宏生物取样器、沉积物保压取样器、溶解氧传感器、高温探针等搭载工具的测试。“海龙III”号的海试成功,为“海龙”系列ROV的发展与海上应用奠定了坚实基础。

与“海龙III”号同船海试的万米级无人有缆潜水器“海龙11000”是“海龙”家族的另一位成员。其系统、控制等方案突破了传统无人有缆潜水器模式,采用了大量的创新技术。其中,可加工浮力材料、多芯贯穿件等部件均为我国自主创新成果。

2018年9月10日,“海龙11000” 无人有缆潜水器在西北太平洋完成了6000米级大深度试验潜次,最大下潜至5630米,刷新了我国无人有缆潜水器下潜深度纪录。

图片来源于网络

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国