编者按:习近平总书记指出,“科学普及是实现创新发展的重要基础性工作。”为助力高水平科技自立自强,中国科协科普部联合光明网推出“院士高端科普”栏目,邀请各领域院士就我国当下热点科技问题给予权威解答,服务引导更多科技工作者提升科研科普能力,促进全民科学素质提升,为科技强国建设贡献科普力量。#千万IP创科普

不对称催化,这是一个听起来有点陌生,但其实和我们生活息息相关的领域。很多人中学时学过“催化”,知道它能加快化学反应,但“不对称催化”到底是什么?它为什么能得诺贝尔奖?又怎么影响我们的用药安全和生活成本?咱们就从最基础的讲起。

分子也有“左右手”:什么是手性?

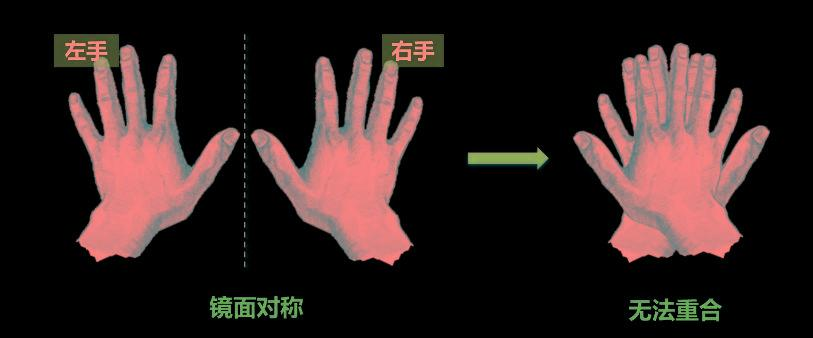

先问大家一个问题:你的左手和右手一样吗?看起来好像没区别,但你试试把左手套进右手手套——肯定不合适。这就是“镜面对称”,像照镜子时的你和镜中人,看着一样,却永远不能完全重合。

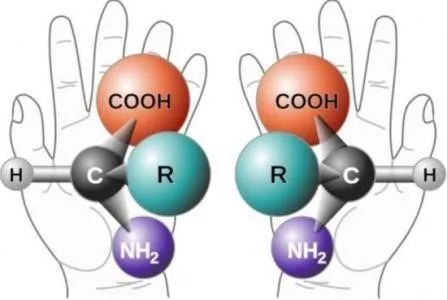

化学里也有这样的“左右手”。很多化合物的碳原子上连了4个不同的基团,这些基团的排列方式会形成两种构型,我们叫它们R构型和S构型。就像左手右手,它们是镜像关系,却不能完全重叠,这就是“手性”。

这种看似微小的差别,在生命体中却有着天壤之别。构成生命体的20种氨基酸里,19种都是单一的L构型;DNA、蛋白质等生命分子也对“手性”有着严格的“偏好”,就像左旋螺丝钉只能搭配左旋螺帽。如果药物分子的“手性”不对,不仅可能无效,甚至会危害健康。

20世纪60年代的“反应停事件”至今令人痛心:沙利度胺本是用来给孕妇止吐的,但其S构型有强致畸性,R构型才有效。由于当时未能分离这两种构型,药物以“左右手混合”的形式上市,最终造成上万名“海豹肢”婴儿出生。这就是为什么药物合成时必须控制手性——差之毫厘,可能就是“治病”和“致病”的区别。

不对称催化:给分子反应装个“导航仪”

普通催化就像给反应“踩油门”,只负责加快反应速度;而不对称催化则多了个“方向盘”——它使用手性催化剂,在加速反应的同时,精准控制分子构建时的立体结构,让产物只生成我们需要的那种“手性构型”。

以治疗帕金森病的药物L-多巴为例,通过不对称催化氢化反应,能得到单一手性的有效成分;如果不用手性催化剂,得到的会是“外消旋体”——既有R构型又有S构型,就像左手和右手混在一起,药效大打折扣。这种“精准控型”的能力,正是不对称催化的核心价值。

手性催化剂如何实现这种精准控制?它就像为反应量身打造了一个“专属通道”。我常给学生打比方:就像鳝鱼在田里打洞,洞的弯曲弧度完全适配它的体形。手性催化剂会构建一个特殊的手性环境,只有匹配的分子才能进入,反应也只能按特定方向进行。

更形象地说,这就像锁与钥匙的关系:手性催化剂是“锁孔”,反应原料是“钥匙”,只有形状完全匹配,才能生成特定构型的产物。2021年诺贝尔化学奖关注的脯氨酸催化剂,以及我国周其林院士研发的螺环催化剂,都是靠这种“锁钥匹配”机制,实现了对产物分子结构的精准调控。

现在,我们发展的催化剂已经用到新药研发中。比如对抗疟药青蒿素产生抗药性的问题,我们的手性催化剂能高效合成候选新药NITD609,三步反应就能实现41%的总收率,远超传统拆分法的2%。

从实验室到生活:催化剂如何让好药更便宜

高效的手性催化剂,能直接降低制药成本。比如他汀类降血脂药,早年一公斤售价高达几千美元,如今因催化技术的突破,价格已降至几百人民币。这背后的逻辑很简单:催化剂效率越高,原料转化成目标产物的比例就越高。

假设投入100公斤原料,低效催化剂可能只能得到50公斤有效产品,剩下的50公斤成了废物,还要花钱处理;而高效手性催化剂能让95公斤原料转化为产品,既减少浪费,又降低了废物处理成本。就像手艺精湛的厨师,用同样的食材能做出更多美味,还不浪费一滴油。

我们团队研发的催化剂,曾将一款抗疟候选药NITD609的合成收率从2%提升到41%,仅用三步反应就完成了传统方法难以实现的转化。这类技术突破,让更多好药能从实验室快速走进寻常百姓家。

未来,不对称催化的终极目标,是实现“三个100%”:100%的产率、100%的立体选择性、100%的原子利用率。这意味着,原料中的每个原子都能转化为产品,不产生一点废物,既环保又高效。

催化技术早已融入我们的生活,从汽油、柴油到救命药,都离不开它。而不对称催化,正是用化学的精准,守护生命的精密。未来,我们会继续追求“完美催化剂”,让更多药物更安全、更便宜,让化学技术真正服务于生命健康。

(文章系未来科学大奖十周年庆典期间光明网采访冯小明院士的内容,记者宋雅娟、蔡琳采访整理)

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国