上一期我们揭开了乌兹别克斯坦动植物王国的神秘面纱。本期让我们循着恒河的水汽与菩提的绿荫,走进南亚次大陆那片充满神秘魅力的土地上合组织成员国——印度。这片被喜马拉雅雪水滋养、被热带季风亲吻的国度,正以她绚丽的自然风貌与丰饶的生命画卷,等待着世界的探寻。

印度自然风貌绚丽多姿令人陶醉。北部有雄伟的喜马拉雅山脉横亘,其高峰林立。山脉间冰川纵横,是众多河流的发源地。植被丰富多样,有郁郁葱葱的森林,也有广袤的草原。印度还有漫长的海岸线。此外,印度的西部地区有塔尔沙漠,沙丘连绵,展现出独特的荒漠景观,而东北部地区则以茂密的热带雨林为主,生物多样性极为丰富。印度主要属于热带季风气候,其特点是全年高温,有明显的旱雨两季。此外,印度西北部地区有部分热带沙漠气候,终年炎热干燥,降水极少。

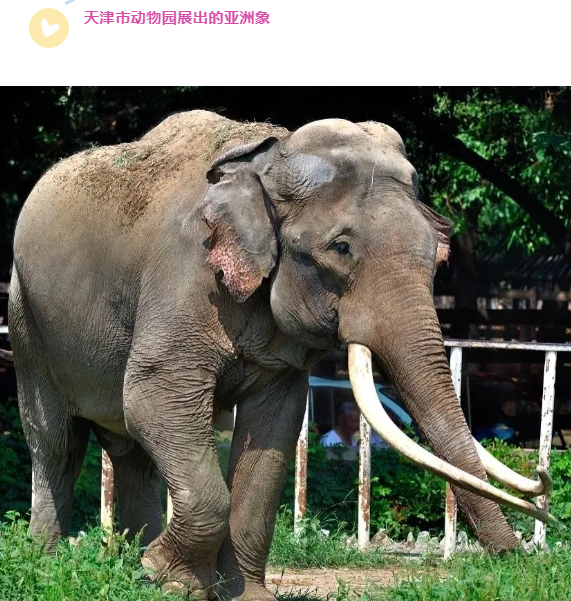

亚洲象森林中的温柔巨人。作为亚洲最大的陆地动物,成年雄象2.75米的肩高如同移动的小山,4吨的体重却能在林间走出轻盈的韵律。它们的长鼻是自然界精妙的造物,既能卷起重物,又能灵巧地拾起一颗花生,还会在清晨用鼻尖轻轻拂去同伴身上的露珠。那对从2岁开始生长的象牙,不仅是战斗的武器,更是觅食时拨开灌木丛的温柔助手。

亚洲象的象鼻是多功能于一体,它们的长鼻十分灵活,可随意弯曲和扭动。1.5—2米长的象鼻可抬起300千克的重物,同时也像人的手一样可拾花生、揉眼睛,还能呼吸、吸水、喷水、除尘、交流、触摸以及战斗。可以说象鼻是集力量与灵巧于一体的多功能“工具”。 人们通常说的“象牙”是指椎象上颚两侧那对突出口外的长牙,实际上这是大象的门牙。雄象2—5岁开始长出象牙,牙随着年龄增长而生长,亚洲象最长的象牙可达1.8米。象牙是亚洲象用来打斗和辅助采食物的重要工具。

目前大家最常见的大象是亚洲象和非洲象。与非洲象相比,亚洲象头顶的“智慧瘤”仿佛蕴藏着古老的智慧,三角形的耳朵像展开的蒲扇,拱形的背脊承载着森林的秘密。它们怕冷的习性让人想起温柔的矛盾——39.9℃的体温需要温暖的庇护,却又偏爱晨昏时分的清凉,常常在山谷的树荫下度过烈日当空的午后,只在气温稍降时才结伴外出觅食,庞大的身影在林间移动如同一群行走的绿色诗篇。

在印度的山林间,孟加拉虎琥珀色的眼睛穿透晨雾,作为世界上数量最多的虎亚种,它们是荒野中最优雅的猎手。独居的生活让它们养成了神秘的气质,只有在繁殖季才会与伴侣共享一段时光,没有固定的巢穴,只是随着猎物的踪迹在山间游荡。令人称奇的是,这些山林王者竟对水有着特殊的偏爱,常常在溪流中嬉戏游泳,却从不会攀爬树木,保留着一种独特的“反差萌”。野生的孟虎是虎亚种中最为凶猛的,会捕食眼前的一切生物,生性好战,就连花豹和成年亚洲象都可能成为他们的食物。

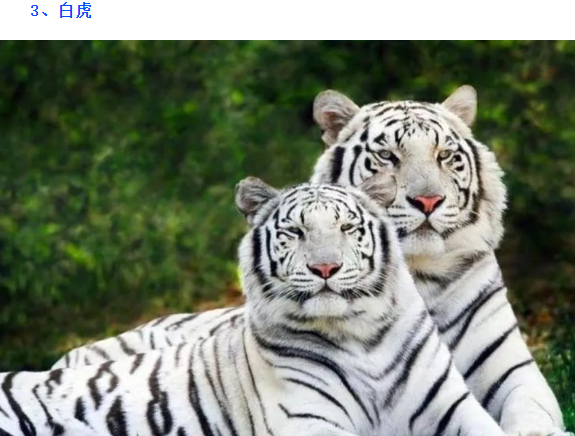

野生的孟加拉虎有着不容侵犯的威严,而它们的变种——白虎,则如同大自然的即兴创作,基因突变让橙色毛发褪成月光般的银白,黑色条纹却愈发清晰,仿佛用墨笔在宣纸上勾勒的写意画。1951年在印度发现的野生白虎“莫罕”,名字意为“令人迷惑者”,而它的子孙如今遍布世界,每一只白虎的眼眸里,都仿佛藏着古老传说的碎片。

在天津市动物园的狮虎山,在狮虎山还居住着孟加拉虎!这些家伙可不得了,它们身形矫健,虽然比东北虎苗条一点,但身上那黑红相间的条纹,就像精心设计的时尚纹身,走哪儿都是焦点。

孟加拉虎隔壁的一只雄性白虎正迈着优雅的步伐巡视领地。它不像传说中那样神秘,反而带着一股“战士”的冲劲,看见保育员经过时会兴奋地扑跃咆哮,隔着栏杆发现其他虎狮时也会发出警告的吼声,金色的瞳孔里闪烁着旺盛的生命力。

天津市动物园的大象馆里的三头亚洲象则是另一种风景:体型壮硕的雄象“娇尼奥”像个沉稳的兄长,“巩康”与雌性“索恩”则如同亲密的伙伴,它们寿命与人类的寿命相似,让每一次相遇都像是跨越物种的长久陪伴。

在天津市动物园的亚洲象食谱种类很多,保育员不但每天供给它们早晚两顿鲜草,还会在下午给他们一顿下午茶——水果大餐。此外为了它们能健康成长,我园还给它们制作了好吃且有营养的精制饲料。在用餐时,亚洲象的鼻子就派上用场了,作为一个由近四万块肌肉组成的鼻子,它真的是异常灵活,可以让大象轻松卷起吃到各种食物,而颗粒状的精料更是能直接吸进鼻子,再吃到嘴里。

莲水中的神圣之花。在印度教中,它是宇宙创造与再生的象征,诸神仿佛就坐在层层叠叠的花瓣上俯瞰人间;佛教里,莲则是佛陀觉悟的隐喻,从烦恼的泥沼中绽放出精神的洁净。这种神圣的植物早已融入生活的肌理——花瓣被用作草药缓解病痛,莲子是清甜的食材,莲花蜜与莲花糖的甜蜜里,藏着千年的饮食智慧。当晨露在花瓣上滚动时,仿佛能听见宗教与生活的低语在水汽中交融。

菩提树在印度的寺庙庭院里极为常见,菩提树的根系深深扎进土地,树冠如伞盖般庇护着一方宁静。作为印度的国树,它是佛教最神圣的象征——相传释迦牟尼在菩提树下静思六年,最终获得觉悟,每一片心形的叶子都仿佛写满了智慧的经文。印度人对菩提树的“血脉”有着近乎虔诚的执着,以佛祖顿悟时那棵圣菩提树的直系后代为尊,仿佛它们的年轮里储存着古老的启示。 除了宗教意义,菩提树更是实用与美学的完美结合:强大的抗污染能力让它成为工业区的绿色卫士,高大的树形与繁茂的枝叶则为城市街道撑起一片阴凉。当阳光透过叶隙洒下斑驳的光影,树下的石凳上,或许正有人在续写着关于真理与觉悟的新故事。

早在20世纪80年代,印度就将珍贵的印度犀牛赠送给中国。而中国也向印度分享了扬子鳄等濒危物种的繁育技术,让这些古老的生命在异国他乡延续香火。两国的动物园之间的技术交流,如同在动物保护的长河中架起的桥梁,让不同国度的专家能携手守护那些脆弱的生灵。

上合峰会期间,天津市动物园成为自然与文明对话的舞台。在这里各国友人可以看见孟加拉虎在阳光下舒展身体,可以听见亚洲象用鼻子卷取食物的沙沙声。每一只动物的存在,都是对生态保护理念的生动诠释,每一片绿叶的摇曳,都在诉说着天津对自然的温柔以待。

当世界的目光聚焦天津,这座城市正用动物园里的晨曦与暮色,向八方来客展示着一种更广阔的温柔,那是对自然的敬畏,对生命的尊重,以及不同文明间彼此倾听的诚意。在这片土地上,印度的自然之美与天津的人文情怀悄然相遇,共同谱写着一曲关于和谐与共生的生命赞歌。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国