你是否也时常有这样不想上班的“倦怠”时刻:周一清晨闹钟响了好几遍,却怎么也不想起床开启新一轮工作;曾经让你充满成就感的工作现在却越来越提不起兴趣;浑身乏力,连打开电脑处理工作都觉得吃力……

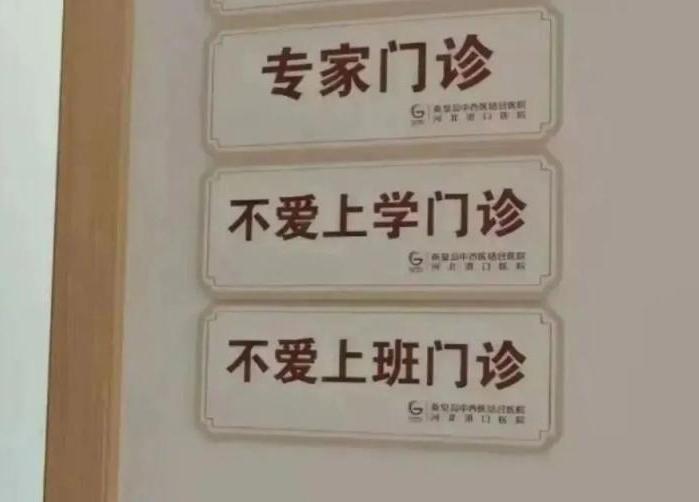

近日,继“不爱上学”门诊火爆之后,“不爱上班”门诊也火了——河北省秦皇岛中西医结合医院开设了“不爱上班”门诊,牌子刚挂出两个月,网友的调侃就刷爆了社交平台:“这下周末真得去趟河北了”,“进去发现没大夫,因为大夫也不爱上班”。

对此,门诊创办人、睡眠-心理科主任岳利民回应称,欢迎有需求的人就诊,“网友说(没大夫)的情况不会出现。不过各种职业都会有倦怠感,我们工作中也一样,或多或少、不同阶段都存在,关键还是看个体的心理调节能力”。

不爱上班门诊(图片来源:湖北日报微信公众号)

什么是职业倦怠?

事实上,职业倦怠(Burnout)是一个心理学概念,最早由美国心理学家赫伯特·弗罗伊登伯格(Herbert Freudenberger)在20世纪70年代提出。它是一种由长期的工作压力和情绪耗竭引起的身心疲惫状态,主要表现为对工作的极度厌倦、缺乏成就感和情绪低落。

职业倦怠有3个典型症状:情绪耗竭、去个性化和低成就感,分别表现为感到极度疲劳,对工作毫无热情,觉得工作是一种负担;对同事和客户态度冷漠,甚至产生敌意,觉得周围的人都在给自己添麻烦;觉得自己无论怎么努力都得不到认可,工作毫无意义。这些症状听起来是不是很熟悉?

如果你有这些表现,那可能已经进入了职业倦怠的“雷区”。

那么,职业倦怠是什么原因造成的呢?就像“不爱上班”门诊大夫岳利民提到的,职业倦怠不仅仅是心理问题,它还可能与生理因素有关。例如,甲状腺功能亢进(甲亢)是一种常见的内分泌疾病,患者可能会出现心慌、手抖、多汗等症状,这些症状会影响工作状态,让人觉得工作压力特别大,甚至产生焦虑情绪。此外,长期的高强度工作会导致身体的应激反应系统(如肾上腺素分泌)过度激活,进而引发疲劳、失眠等问题。这些生理上的不适也会加剧职业倦怠感。而工作中的不确定性(如职业发展瓶颈、工作环境不稳定)也会导致焦虑和抑郁情绪。这些情绪问题如果不加以干预,会进一步加剧职业倦怠感。

“不想上班从来不是真正的答案。”通过这段时间的问诊,岳利民真切地感受到,有些就诊者看似对工作失去兴趣,实则可能是身体出现器质性问题影响情绪;还有人是被工作与生活的双重压力压得喘不过气。他强调,很多时候人们并非主观“不爱”上班,而是身体和情绪已“不能”正常应对工作,疲惫、烦躁、失眠等都是身体发出的休息信号。

“打工人”的看诊需求

那么,一旦你出现了职业倦怠的倾向,你会选择到门诊看医生吗?

岳利民透露,他开的这个门诊就是在患者建议下开设的——“之前有家长带孩子来看‘不爱上学门诊’,提到孩子不爱上学有人管了,不爱上班有人管吗?”这句随口的提问,让岳利民敏锐地捕捉到职场人的心理需求——网上总有人说“上班如上坟”,但他们总觉得“这点事不值得看医生”,硬扛着直到情绪崩溃。岳利民解释道,给门诊起这样的名字,就是想打破大家对心理问题的病耻感,“比起‘焦虑症门诊’‘抑郁症门诊’,‘不爱上班’这4个字更接地气,能让那些被工作压得喘不过气的人轻松走进来”。

岳利民想给“打工牛马”一个“台阶”下:“不用承认自己病了,就说‘我不想上班’。”这种“曲线救国”的智慧,在青少年心理健康领域已被验证——北京儿童医院的“拒绝上学门诊”开设10个月接诊近万人次,一号难求。

别看“不爱上班”门诊的名字像开玩笑,看病可是正经事:第一步:详细问诊,排除甲亢等器质性疾病导致的情绪问题;第二步:心理量表评估,量化焦虑抑郁程度;第三步:植物神经功能检测,评估身体应激状态;第四步:个性化方案,结合药物、心理疏导和生活方式调整。别以为这里看诊只是聊聊天,从排查甲亢到评估植物神经,从心理量表到定制方案,专业事情专业做。

遗憾的是,相比网上刷爆的调侃,“不爱上班”门诊目前的接诊量并不多。正如网上部分评论所说:当“不想上班”能被坦然讨论而不被污名化,或许才是健康职场文化的开始。

当不爱上班成为现代人的日常(图片来源于网络)

与职业倦怠和解的路径

职业倦怠并不可耻,那么,一旦我们出现这种症状,该如何应对?医生建议从认知、生活和专业3个层面进行系统调整。首先要学会拆解工作目标,把遥不可及的KPI转化为可执行的小任务,每天记录工作中的小成就,用“完成优于完美”的心态减轻心理负担。其次要建立工作与生活的防火墙,下班后强制断联两小时,培养一些不带功利性的兴趣爱好,通过简单的仪式感帮助身心切换状态。当自我调节效果有限时,要勇于寻求专业帮助,无论是医院心身医学科还是正规心理咨询平台,专业指导都能帮助我们更快走出困境。

正如医生所说,承认倦怠需要勇气,适时调整才是真正的职场智慧。那些想要逃离工位的瞬间,不是我们不够坚强,而是身体在提醒需要重新校准生活节奏。在这个永远在线的时代,学会按下暂停键反而是一种珍贵的能力。暂时的休整不是退缩,而是为了以更好的状态继续前行。记住,工作是为了生活,而不是让生活为工作让路。当我们学会与职业倦怠和解,就能在职场马拉松中找到属于自己的可持续节奏。

本文封面图片来自版权图库,转载使用可能引发版权纠纷

2025-07-25

2025-07-25

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国