推开三千年迷雾,听见青铜与江河的回声

从本期起,我们为大家带来全新系列

解读巴文化

一同化身“文明侦探”,带你——

溯源头,破解神秘的船棺葬谜题

观器物,看见博物背后的巴人精神

越时空,追寻巴人留给山城的文化胎记

本期探源篇第①期

我们从神话与史书的缝隙中

看见缓缓走来的巴人

开启一场跨越三千年的文明溯源之旅~

<01>

神话传说

巴人起源的多元叙事

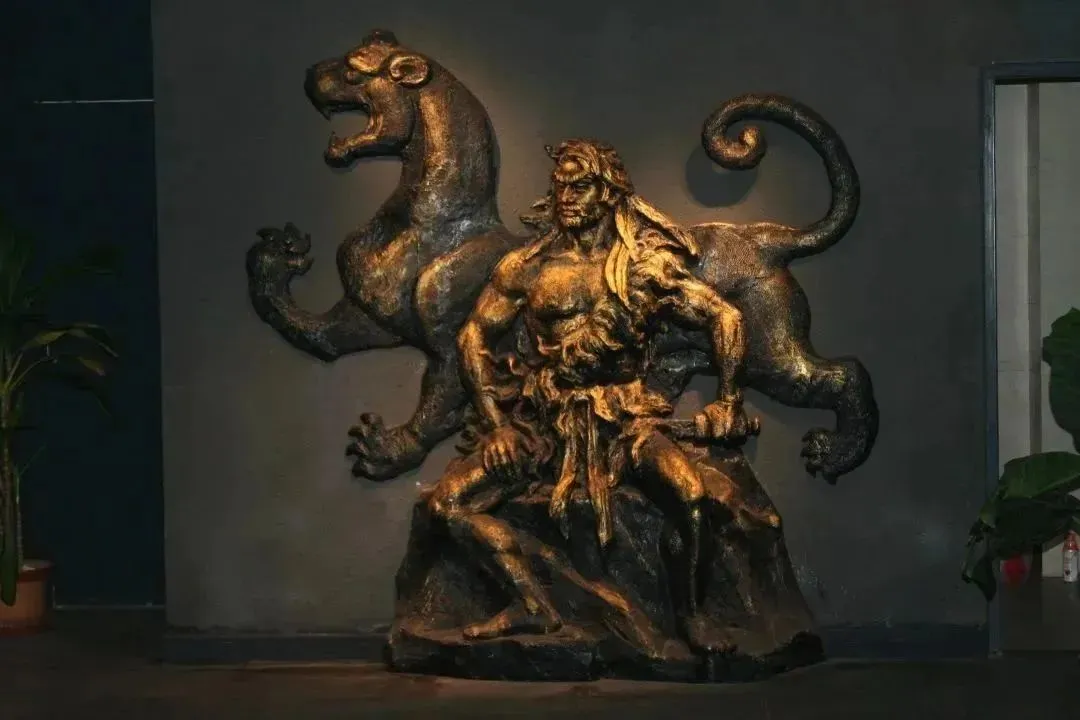

廪君魂化白虎

远古时期,在今陕南、鄂西、川东北、重庆、湘西和黔西北等广大区域,生活着一支古老族群,被称为“巴人”。

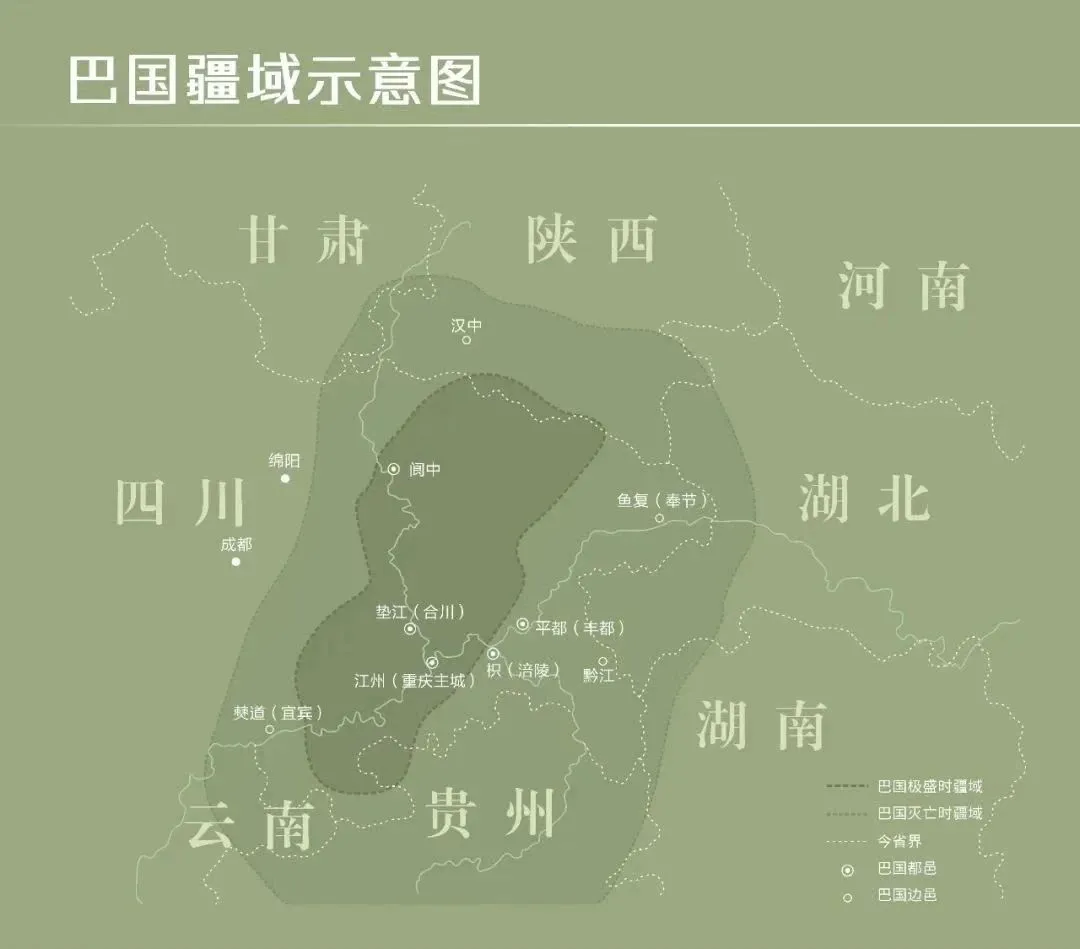

他们在崇山峻岭中披荆斩棘,开疆拓土,繁衍生息,留下大量神秘瑰丽的传说。《华阳国志·巴志》记载,巴国鼎盛时期,“其地东至鱼复,西至僰道,北接汉中,南极黔、涪”。

传说巴人崇白虎,白虎是巴人的图腾。《后汉书·南蛮西南夷列传》记载:“掷剑中穴,土船浮者,共立为君……廪君死,魂魄世为白虎,巴氏以虎饮人血,遂以人祠焉。”巴人先祖廪君通过掷剑、驾土船等试炼成为五姓部落首领,死后魂魄化为白虎,成为巴人图腾。这一传说揭示了巴人尚武精神与白虎崇拜的文化内核。

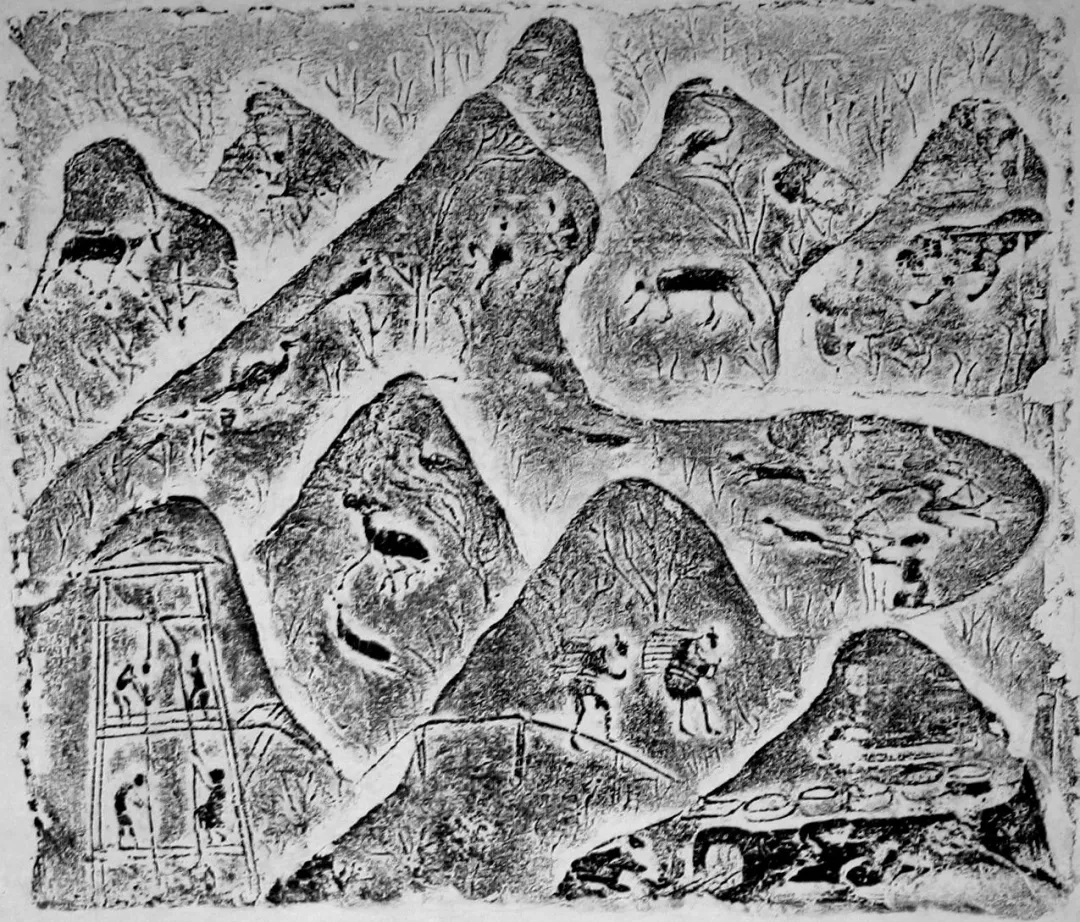

除此之外,盐,也是巴人起源发展的重要一环。考古发现表明,巴人因盐而兴,如重庆忠县中坝遗址出土的盐业相关工具等史料物证,均指向盐资源对巴人经济与政治崛起的关键作用。

巴渝先民制盐画像砖

图源|重庆市文物考古研究院

其中,巫山神女助大禹治水的传说,在巴人历史中被赋予特殊意义。《巫山县志》载:“瑶姬未行云,先教禹治水。”神女瑶姬授书的“授书台”,正位于古代巴人盐运要冲,与巴人早期争夺盐业资源的史实相呼应。

当人们在博物馆看到煮盐陶罐时,或许能读懂神话背后的现实逻辑——巴人因盐而兴,三峡地区的盐泉争夺,才是“神女镇水”传说的历史底色。

<02>

历史脉络

从部落到巴国的兴衰

2020年冬笋坝考古发掘现场

图源|九龙坡区文化和旅游发展委员会

夏商时期,巴人从丹山、巫山一带迁徙至米仓山、大巴山区,形成丹阳巴人与夷城巴人两大分支。丹阳巴人后建立古巴国(约公元前15世纪),疆域覆盖今川东北、陕南及重庆北部。

商末周初,巴人参与牧野之战助周灭商,受封为“巴子国”,定都江州(今重庆),成为周朝西南重要诸侯国。《华阳国志》记载其鼎盛时期疆域“东至鱼复(奉节),西至僰道(宜宾)”。

楚国自春秋中期起西进扩张,逐步控制巴国忠县以东的长江沿岸(巫郡、黔中郡),形成“楚文化峡区类型”。巴国与楚国在春秋战国时期的密切互动,深刻影响了双方青铜纹饰的艺术表达与技术风格。尽管存在交融,二者仍保持鲜明的文化底色,巴人纹饰服务于军事与部落信仰,楚纹饰则维系宗法礼制。

后来公元前316年,秦灭巴蜀后设巴郡,巴人逐渐融入汉文化体系。汉魏时期,部分巴人演变为“五溪蛮”,最终与汉族及其他少数民族融合,形成土家族。

重庆巴人博物馆内的青铜剑

历史上,巴蜀往往成为古代王朝追求统一的“王业之基”。如战国时期,秦国举兵兼并蜀国后更加强大富裕,为最终统一六国奠定坚实基础。刘邦以巴蜀为根据地,出兵平定三秦势力,威加海内。无论是秦皇汉武、唐宗宋祖,还是近代革命,巴蜀之地都成为巩固的坚强后方。

巴文化的溯源研究,始终建立在神话叙事、历史文献与考古实证的交叉验证之上。现有成果表明,巴人并非史籍中零散的“蛮夷”符号,而是长江上游文明演进的重要参与者。

下一集探源篇第②期将聚焦考古实证,从巴人遗址与文物的视角继续解析这一古老文明的深层密码,敬请期待~

END

资料来源:重庆市文化遗产研究院《巴文化考古新发现》

光明日报《寻找失落的巴文明》

新华网《长江文明考古新发现》系列报道

中国新闻社《巴文化何以成为中华文明的坚定“一元”?|东西问》

重庆政协报230530期《探寻巴渝文脉 坚定文化自信》

重庆考古《话说巴国盐源》、重庆市文物考古研究院

图片来源:重庆市文物考古研究院、重庆日报

九龙坡区文化和旅游发展委员会

供稿单位:重庆市九龙坡区文物管理所

审核专家:李小英

声明:除原创内容及特别说明之外,部分图片来源网络,非商业用途,仅作为科普传播素材,版权归原作者所有,若有侵权,请联系删除。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国