钱维宏

北京大学物理学院

本图片由图虫创意提供,仅供于科普中国平台使用

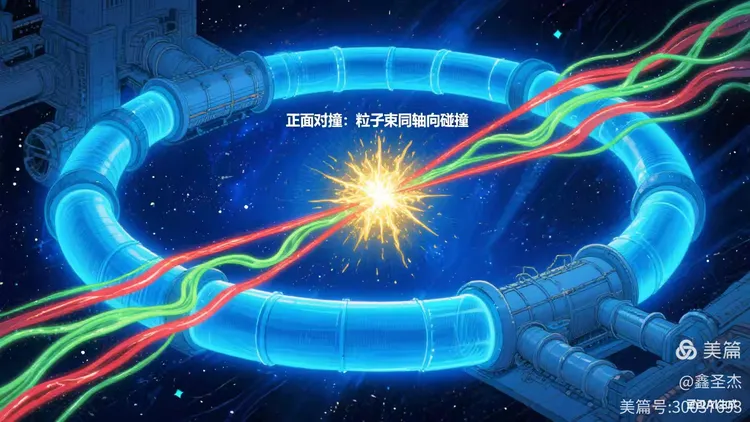

2025年7月6日,中国科协年会将“希格斯粒子性质和质量起源”列为十大重大科学问题之一。这是一场国力的展示,也是一场科学的竞争。解开这一宇宙级谜题需要的是一个强大的实验工具——粒子对撞机。目前计划建造的环形正负电子对撞机,正是为了在极端条件下捕捉粒子加速碰撞瞬间新粒子的出现和行为。而关于“如何让碰撞更高效”的讨论,引出了正面对撞与正交对撞的有趣对比。

1. 巨型正面对撞机里的 “加速碰撞盛宴”

计划中的环形正负电子对撞机是一台为“粒子加速碰撞”量身定制的巨型机器。它将开挖直径6.5米、深度近100米、周长100公里的地下环形隧道,围绕形成一个约5000亩的科研园区,总耗资约360亿元。这台机器的核心任务是让电子与正电子在极致加速后发生碰撞,释放出宇宙诞生初期的能量状态。

其工作流程围绕“加速”与“碰撞”展开:

1.1. 初步加速:电子(负电子)和正电子首先经过直线加速器进行初步加速,获得初始动能。1.2. 环形加速:随后,这些粒子被注入100公里长的环形隧道,通过超导磁铁的引导,电子顺时针加速,正电子逆时针加速,在无数次绕圈过程中持续加速,速度逼近光速,能量提升至120 GeV(能量单位)。

1.3. 对撞过程:最终,两束粒子在独立的束管中反向加速运行,在两个对撞点实现正面加速碰撞。碰撞瞬间,能量全部转化为新粒子的“诞生能量”。

2. 加速碰撞的矢量本质:力与能量的碰撞法则

粒子加速碰撞的核心在于矢量力的相互作用。当粒子被加速到能量 E 时,其运动不仅具有瞬时速度,还携带了明确方向的“加速力矢量”——这是一种既有大小(能量)又有方向的物理量。两个粒子的加速碰撞,本质上是两个矢量力的直接碰撞,碰撞产物是希望得到一个全新的矢量力,并伴随着大量新物态粒子的产生,这些新粒子表现为加速运动【1-4】。

矢量碰撞的核心规则如下:

2.1. 质能关系:每个被加速的粒子,其“质能”可表示为质量与速度平方的乘积(即能量 E )。2.2. 新矢量力的大小:与两个入射粒子矢量的夹角密切相关,具体由夹角的正弦值决定。正弦值越大,碰撞产生的新矢量力就越强。

2.3. 新矢量力的方向:固定且垂直于两个入射粒子矢量所构成的平面。这类似于用两个垂直的力挤压橡皮泥,橡皮泥的形变方向垂直于挤压方向。

3. 正面加速碰撞:矢量的 “相向抵消”

在当前环形正负电子对撞机的设计中,粒子采用180度正面加速碰撞——两束粒子的加速方向完全相反,类似于两个人从一个不转动球的南北两极相向奔跑,最终在赤道相遇并相撞。这种碰撞的矢量消失特性十分鲜明:

3.1. 矢量特性:

3.1.1. 粒子正面碰撞夹角是180度,此时正弦函数值为0。根据矢量碰撞规则,水平入射粒子矢量力的正面碰撞不会产生一个确定方向的新矢量,因为它的模(大小)为0。

3.1.2.正面碰撞方式可以被看作是矢量的“相向抵消”,即两个矢量在反方向上相互抵消,不产生明确的矢量结果。

3.2. 能量利用评估:

3.2.1.尽管矢量方向上没有明确的结果,但从能量利用的角度来看,正面加速碰撞能够最大限度地将旧粒子的动能转化为新粒子的能量。碰撞前后的总能量是守恒的。

3.2.2.当电子和正电子各加速到120 GeV时,它们的质心能量达到240 GeV。这也是科学家选择正面碰撞的核心原因——能够高效利用能量产生目标粒子(如希格斯玻色子、Z/W玻色子)。

3.3. 捕捉散射状的破碎产物

为捕捉这些散射状的破碎产物,科学家们在碰撞点周围安装了“全立体角探测器”。其设计如下:

3.3.1.内层:追踪新粒子轨迹,记录新粒子的运动路径。

3.3.2.中层:测量能量,精确记录新粒子的能量分布。

3.3.3.外层:捕捉穿透性新粒子,确保高能新粒子不会逃逸。

这种球面立体无死角的设计,正是因为正面碰撞中,新粒子的运动方向具有随机性。为了不遗漏任何一个可能的信号,探测器需要球面全方位覆盖。这种设计确保了即使新粒子的运动方向不确定,也能够全面捕捉到它们的信号。

=

4. 两个力的加法和乘法:形成不同的力

两个力的加法与乘法形成不同的力。力是矢量,具有大小和方向两个要素。两个力的矢量加法遵循平行四边形定则,其合矢量位于同一平面内。当两个力大小相等且相互垂直时,通过矢量加法形成的合力大小为其中一个力的 1.414 倍。矢量加法仅适用于作用于同一物体或粒子的两个力,合力的单位与原力的单位相同。

两个力的矢量乘法是叉积(或矢量积),其结果是一个新矢量,方向垂直于两个碰撞力所在的平面。当两个碰撞力大小相等且垂直时,叉积形成的矢量模为其中一个力的平方倍。矢量乘法适用于两个粒子的加速碰撞场景,新矢量的物理性质与两个原始力的性质不同。两个力相乘的单位是牛顿的平方,其具体的物理意义取决于应用场景。

在两个力正交碰撞形成的新矢量中,其物理意义在不同领域中有所不同。在天文学中,该新矢量表示膨胀力;在地质学中,它表示地应力;在气象学中,则表示上拽力。在宏观世界中,龙卷风和强对流性极端天气中的垂直力,也称为上拽力,正是水平方向上两股气流正交碰撞的产物【4,5】。

5、 正交加速碰撞:矢量的 “垂直增强”

如果将两束加速粒子的碰撞角度从180度改为90度,粒子的矢量碰撞规律会发生根本性变化。此时两束粒子的加速方向垂直,类似于东西方向的粒子与南北方向的粒子在原点相撞。这种碰撞方式类似于海洋上超级台风外围四条螺旋云-雨带水平汇合时的正交碰撞【4,5】。在这种情况下,相邻粒子的碰撞夹是90度,对应的正弦函数值为1,形成台风的最大上升加速度【4,5】。

5.1. 矢量模的显著提升

在正交加速碰撞中,入射粒子的矢量交叉相乘形成的新矢量模达到最大值。如果粒子加速到能量为E,根据矢量乘积规则,新矢量的模为E的平方。当 E = 120 GeV时,粒子正交加速碰撞产生的瞬时新矢量模为14400 GeV,是正面碰撞能量的60倍。

5.2. 产物的矢量方向:确定性的“垂直指向”

与正面加速碰撞不同,正交加速碰撞产生的新矢量方向是确定的——严格垂直于两束入射粒子构成的平面【4,5】。这意味着新粒子的运动方向具有明确的指向性。

这种确定性使得探测变得简单:无需球面全立体角覆盖,只需在垂直于碰撞平面的方向上安装探测器,就能精准捕捉新粒子的矢量信号,从而大幅降低探测器的设计复杂度。

6、 设计的颠覆性变革:从 100 公里到 1.7 公里

如果采用正交加速粒子碰撞设计,对撞机的工程规模将发生革命性变化:

6.1. 隧道长度大幅缩减

若只需达到正面碰撞240 GeV的能量密度,参与正交加速碰撞的粒子能量可显著降低。因此,环形隧道的周长可从100公里缩短至1.7公里。这意味着对撞机的物理尺寸将大幅缩小,从而极大地减少了工程实施的复杂性和难度。

6.2. 成本与能耗锐减

6.2.1. 造价降低:工程造价将从360亿元降至6亿元,降幅超过98%。这一巨大的成本节约将使项目的经济可行性大幅提升。

6.2.2. 科研园区面积减少:由于隧道长度的缩短,科研园区的占地面积也将大幅减少,从而降低了土地使用成本和环境影响。

6.2.3. 运行能耗降低:运行时的电力消耗也将随之大幅减少,这不仅降低了运营成本,还提高了项目的可持续性。

6.3. 探测系统简化

6.3.1. 探测器设计简化:在正交加速碰撞中,新粒子的矢量方向具有明确的指向性,垂直于两束入射粒子构成的平面。因此,探测器无需360度(甚至球面)全覆盖,只需聚焦于碰撞平面的垂直方向。这将显著降低探测器的硬件成本和设计复杂度。

6.3.2. 数据处理压力减轻:由于探测范围的缩小,数据处理量也将大幅减少。这不仅降低了计算资源和人力资源的需求,还提高了数据处理的效率和精度。

这种设计的颠覆性变革不仅在技术上具有创新性,更在经济和环境方面具有显著的优势。它为未来粒子对撞机的设计提供了一种全新的思路。

7. 加速碰撞的产物:从 “粉碎机” 到 “能量转换器”

两种碰撞方式的本质差异,体现在产物的特性上:

7.1. 正面加速碰撞更像一台 “粒子粉碎机”:入射粒子矢量相互抵消,形成的新粒子质量大、数量少、无目标、能量分散,主要用于精确测量已知粒子,如希格斯玻色子的性质;

7.2. 正交加速碰撞则像一台 “质量 - 能量转换器”:入射的粒子质量通过加速碰撞不可逆地转化为大量新粒子的能量,新粒子速度远大于入射粒子,且数量更多、能量更高、质量更小。从理论上看,粒子加速碰撞更易产生未知的新粒子,为探索 “标准模型之外的物理” 提供可能。

7.3. 正交加速碰撞新粒子的方向性:只要避开两束粒子的加速正面碰撞和追尾碰撞,其他角度加速碰撞形成的新粒子都是有方向性的加速运动。夹角30度加速碰撞产生的能量是正交加速碰撞产能的一半。因此,正交加速碰撞的产物不仅能量密度大,而且新粒子会沿特定方向加速运动。谨记:正交碰撞生新态!

8. 科学的可能性:从设想走向验证

如果正交加速碰撞的矢量规则得到实验验证,将为粒子物理研究开辟新路径。这不仅意味着中国可以建造小型化的环形正负电子正交对撞机,欧洲现有的27公里长的大型强子对撞机(LHC)也可以通过末端的几何改造实现粒子正交加速碰撞。改造后的能量密度有望提升至当前值的平方倍,这将为发现新粒子、探索未知物理现象提供前所未有的机遇。在希格斯玻色子之后,人们或许能再次捕捉到全新的粒子,揭开更多宇宙奥秘。

粒子加速碰撞的矢量奥秘,正等待科学家用实验去验证。无论是粒子正面加速碰撞的精准测量,还是粒子正交加速碰撞的大胆设想,本质上都是人类探索“质量起源”和“宇宙基本规律”的不懈尝试。每一次碰撞的火花,都可能照亮未知的科学边疆。

参考文献

【1】 Qian WH (2022) Orthogonal Collision of Particles Produces New Physical State. J Modern Physics 13: 1440-1451。

【2】 Qian WH (2023) A Physical Interpretation of Mass-Energy Equivalence Based on the Orthogonal Collision. J Modern Physics 14: 1067-1086。

【3】 Qian WH (2024) The Essence of Gravity Is the Expansion Tendency of the Universe after the Big Bang. J Modern Physics 15: 804-849。

【4】 Qian WH (2025) Expanding Force in Astronomy and Updraft Force in Meteorology. J Modern Physics 16: 267-285。

【5】 Qian WH, Du J, Leung JC, Li WJ, Wu FF, Zhang BL (2023) Why are Severe Weather and Anomalous Climate Events Mostly Associated with the Orthogonal Convergence of Airflows? Wea

Clim Extremes: https://doi.org/10.1016/j.wace.2023.100633

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国