钱维宏

北京大学物理学院

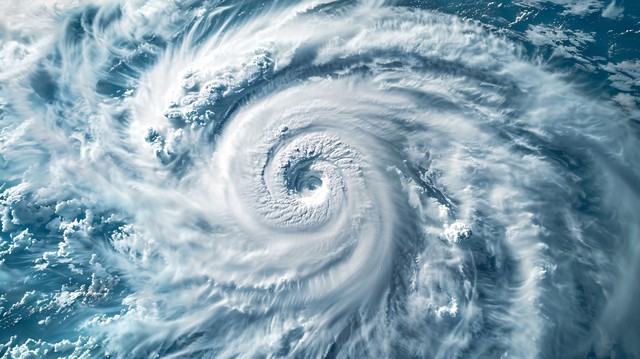

本图片由图虫创意提供,仅供于科普中国平台使用

每年夏秋季节,台风总会如约而至,带着强大的能量和神秘的气息,给沿海地区带来巨大的影响。它就像是一个“巨无霸”,让沿海地区的人们既敬畏又头疼。台风的路径和强度变化多端,有的按部就班走直线或规则的抛物线,有的却突然急转弯;有的慢慢变强,有的却一夜之间“长大”成超强台风,甚至在接近登陆前迅猛增强。这些台风“调皮”的行为,正是科学家们所说的“路径异常”和“强度突变”,也是日常台风预报中最难啃的“硬骨头”。

2025 年7月6日,中国科协年会将“台风路径异常与强度突变”列为十大重大科学问题之一,关注的正是台风生成及生成之后的强度、结构和路径之间的相互作用机制,也给气象学家们发出了攻坚克难的号召。今天,我们就来聊聊一个能“看穿”台风小心思的新方法[1],看看它是怎么让台风的“小动作”无所遁形的。

1. 台风为啥这么“难猜”?

台风可不是随便乱逛的。它的生成、移动、强弱变化,背后藏着大气里温度、湿度、风向等各种因素的“暗箱操作”。传统的天气预报,就像看着一堆复杂的“天气密码”猜答案,常常摸不透台风的“脾气”,使预防处于被动状态。

比如 2010 年的“鲇鱼”台风,大家本来都预报它会西行直奔海南岛,结果它在南海突然向右急转弯,一头扎进了福建沿海登陆[2];2012 年的大西洋飓风“桑迪”更夸张,两次突然变强,还两次左转,最后突袭美国纽约,造成巨大损失[3]。这些台风的“反常操作”让预报员头疼不已:明明看着前路通畅,台风为啥突然变道?明明感觉它遇到地形“没劲”了,为啥又突然“满血复活”增强?

2. 换个角度看台风:原来它只是个“扰动”

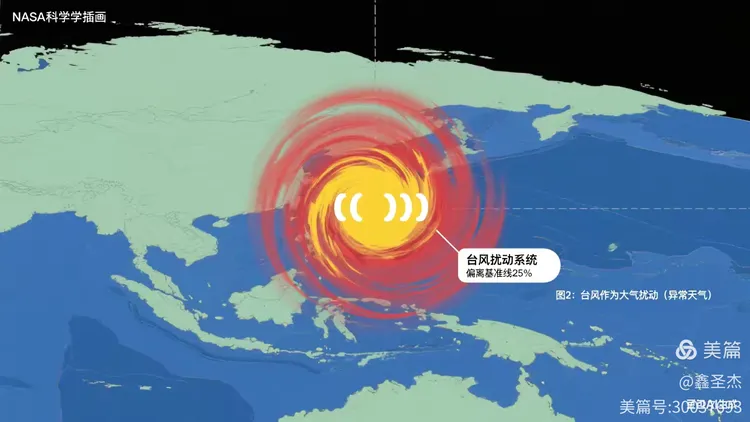

科学家们发现,想弄懂台风的“怪脾气”,得换个思路看天气。我们可以把每天的天气分成两部分:一部分是“基准线”,另一部分是“偏离值”[1]。

“基准线”叫“瞬变气候”,就像过去 30 年里,同一时刻(比如每年 8 月 15 日早上 8 点)的平均天气状态。这是太阳、海洋、陆地“商量好”的常规状态,比如夏天海洋上常有的暖湿气流带、固定的风带,都是这个“基准线”的一部分。

而台风、暴雨这些“异常天气”,其实是偏离“基准线”的“扰动”——就像我们的体温,37℃是基准,发烧就是“扰动”。用这个思路,台风就不再是一个孤立的“大家伙”,而是大气里的一个“扰动系统”。科学家们画出两种图:一种是“基准线”的“瞬变气候图”,一种是“偏离值”的“扰动天气图”[1]。对着这两张图,台风的秘密就藏不住了。

3. 看气候和扰动图,识破台风的“成长记”

3.1. 第一步:台风从哪儿来?

在“扰动天气图”上,台风的“胚胎”(初始扰动)很容易找到。它们大多出现在“瞬变气候图”里的暖洋面、季风槽或信风气流汇合带上——这些地方就像台风扰动的“育儿房”,有充足的暖湿空气和动力,适合“扰动”慢慢长大。

3.2. 第二步:台风为啥变强变弱?

台风长大之后,强度变化主要看三个“帮手”或“敌人”:

3.2.1. 气候“基准线”的“补给”:如果台风沿着气候“基准线”里的暖湿气流带移动,就像走在“能量补给线”上,会越变越强;

3.2.2. 其他“扰动”的“互动”:如果周围还有其他台风或低压系统(也是“扰动”),它们会像跳圆圈舞一样相互拉扯(这叫“藤原效应”)。离得近了,可能合并成一个更强的台风,路径也会突然拐弯;

3.2.3. 地形的“阻拦”:一旦登陆,遇到山脉等地形,台风就像撞到了“墙”,暖湿空气被切断,强度会迅速减弱,形状也会变得歪歪扭扭。

3.3. 第三步:台风往哪儿走?

传统预报方法总说“台风跟着 5 千米高空的风(引导气流)走”,但扰动图告诉我们:台风其实跟着自己“最强点”所在高度的“基准风”走。这个“最强点”可能在 10 千米高空,也可能在 5 千米,位置会变——就像一个人被他人牵着绳子走路,绳子需要系在重心的位置上。这个重心高度会随着台风的强弱而变。

比如2010年的“鲇鱼”台风,在传统天气图上,北边的高压脊像一堵墙,看起来它只能往西走向海南岛和广东西部;但在扰动图上,科学家发现中国大陆上传统天气图的小槽线,在扰动天气图上是一个“扰动涡旋”,它和“鲇鱼”像两个相互吸引的磁铁,在扰动系统“藤原效应”下,“鲇鱼”突然右转,最后和这个扰动涡旋合并增强,奔向福建[2]。

4. 新方法能让预报提前 5 - 6 天!

用“扰动天气图”看台风,预报员能提前 5 - 6 天发现台风可能的“异常操作”。比如2012年的“桑迪”飓风,在扰动图上能提前 5 - 6 天清晰看到它周围有两个“扰动涡旋”:第一次在热带海上与西边的扰动涡旋发生左转合并和突然变强;后来又遇到另一个扰动涡旋,再次左转变强后登陆纽约——这些信息在传统天气图上很难被提前发现[3]。

更厉害的是,科学家还能给天气预报模型“换操作系统”:不用传统原始方程模式计算复杂的“全天气数据”,只算“扰动值”(因为“基准线”是固定的强迫,不用预报)。这样一来,模型更简单、更精准,能突破传统模式操作系统对极端天气“最多预报一周”的限制[4,5]。即使用简单的模型也能清楚地看到,台风路径既受到最强高度上瞬变气候气流的引导作用,也与周围扰动系统相互作用[2]。

5. 为什么这个方法很重要?

台风带来的暴雨、狂风、风暴潮,每年都会威胁沿海甚至内陆地区的安全。如果能提前几天看穿它的“异常路径”和“强度突变”,就能更早转移人口、加固设施,减少损失。这也是中国科协把它列为 2025 年十大重大科学问题之一的原因和表达的紧迫性。

每天的全球海洋上都有不断变化的台风活动。在日常气象服务中,对远洋航运和民用航空来说,提前知道台风会不会“跑偏”,能及时调整航线;对海洋国防来说,精准的台风预报也是保障国土安全的重要一环。总之,尽快解决这个难题是关系到国计民生的大事和需求。

就像古人靠 24 节气掌握季节规律,这里介绍的新方法也是在“天气基准线”上看扰动系统的变化——顺着自然的基本物理规律,找扰动系统不规则变化的答案,或许是解开台风路径和强度异变秘密的关键。

6. 未来展望

未来,随着这个物理分解方法的完善和被机器学习所掌握,台风的“调皮”行为会被气象学家认识,也会被新发展的扰动方程模式做出提前几天的强度和路径预报[4,5]。毕竟,再狡猾的台风,也敌不过人类对自然规律的不断探索呀。到时,中国科协发布的 2025 年这一重大科学难点和挑战问题也就解决啦。

参考文献

[1] Qian WH (2017) Temporal climatology and anomalous weather analysis. Springer Atmospheric Sciences, 687 pp. Springer ISSN 2194 - 5225 (electronic), DOI 10.1007/978 - 981 - 10 - 3641 - 5.

[2] Qian WH, Shan XL, Liang HY, Huang J, Leung C (2014) A generalized beta - advection model to improve unusual typhoon track prediction by decomposing total flow into climatic and anomalous flows. J. Geophys Res - Atmos., 119: 1097–1117.

[3] Qian WH, Huang J, Du J (2016) Examination of Hurricane Sandy’s (2012) structure and intensity evolution from full - field and anomaly - field analyses. Tellus - A 68: 29029.

[4] Qian WH, Du J (2022) Anomaly format of atmospheric governing equations with climate as a reference atmosphere. Meteorology 1: 127–141.

[5] 钱维宏 (2020) 真实世界:宇宙和地球大气中的结构与扰动. 江苏凤凰科学技术出版社.

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国