钱维宏

北京大学物理学院

世界真的很小,传统的数理化生是四个自然科学分支,在北京大学分别对应着数学科学学院、物理学院、化学与分子工程学院、生命科学学院。2025 年 7 月 6 日,中国科协年会发布的 2025 十大前沿科学问题中,有三个恰好花落在北大物理学院下属的三个系:天文系、大气系和物理系,分别是宇观天文领域的 “暗能量与哈勃常数危机”、宏观大气领域的 “台风路径异常与强度突变”,以及微观物理领域的 “希格斯粒子性质和质量起源”问题。关于对撞机高能物理学问题和台风气象学问题,已经有了相关解读,现在,让我们将目光聚焦到引力天文学问题 ——“暗能量与哈勃常数危机” 上 。

在地球上,万物因受到一种无形之力的牵引而向地心下落,这是再平常不过的现象。1687年,牛顿从苹果落地这一日常现象中敏锐洞察到背后的规律,提出了万有引力定律。这一定律以简洁而有力的统计数学形式描述了物体之间的引力作用,成功解释了众多天体运动和地球上物体的力学现象。然而,随着人类对宇宙探索的不断深入,牛顿引力理论逐渐暴露出一些局限性,尤其在解释星系旋转问题时,遇到了难以逾越的困境。

牛顿所提出的引力概念本质上是一种超距作用,物体之间瞬间就能感受到彼此的引力,这一观点在当时就引发了一些争议。对于这种“勾引”,牛顿本人也深感不安,而爱因斯坦更是试图另辟蹊径来解释引力现象。1915 年,爱因斯坦提出了广义相对论,这一理论革命性地用物质的时空几何数学表达替代了牛顿的引力统计数学表达。在广义相对论中,引力不再是一种神秘的超距力,而是时空弯曲的表现。物质和能量的存在会导致时空弯曲,而物体在弯曲的时空中沿着测地线运动,就好像受到了引力的作用。

1917年,为了构建一个静态的宇宙模型,爱因斯坦在广义相对论场方程中引入了宇宙学常数(Λ)。这个常数代表着空间固有的排斥能,它的引入使得宇宙能够保持静态平衡,不至于因为物质之间的引力而坍缩。然而,仅仅过了 12 年,1929 年,美国天文学家哈勃通过对星系的观测,惊人地发现宇宙并非静态,而是在不断膨胀。这一发现让爱因斯坦意识到自己引入宇宙学常数的做法可能是一个错误,他称这是自己“一生中最大的失误”,并随后放弃了宇宙学常数 Λ。

时光流转到 1998 年,天文学领域又一次发生了重大突破。对 Ia 型超新星的观测结果令人意外地表明,宇宙不仅在膨胀,而且还在加速膨胀。这一发现与传统观念中物质引力应导致宇宙减速膨胀的观点完全相悖。为了解释这一奇特现象,科学家们重新启用了爱因斯坦曾经放弃的宇宙学常数Λ,并将其解释为一种神秘的“暗能量”存在,给它穿上了物理学的外衣。据估算,暗能量约占宇宙总能量的 68%,其具有负压特性,正是这种负压驱动着时空加速膨胀。这一发现彻底改变了人们对宇宙的认知,爱因斯坦的宇宙学常数 Λ 从被认为是错误的引入,一跃成为现代宇宙学的核心参数,而暗能量也成为了广义相对论框架下最神秘的未解之谜,吸引着无数科学家为之探索。

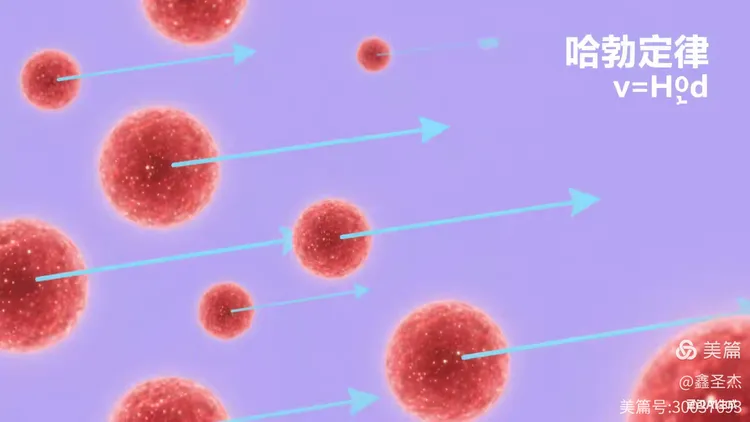

在描述宇宙膨胀的过程中,哈勃常数扮演着至关重要的角色。它就像是宇宙膨胀的“当前速度计”,定量地刻画了当前宇宙的膨胀速率。精确测定哈勃常数一直是现代宇宙学的一个核心科学问题。然而,近年来,科学家们在测量哈勃常数时遇到了巨大的挑战。当使用不同的方法对哈勃常数进行测量时,得到的结果出现了明显的差异。一种测量方法是通过对早期宇宙遗迹,如微波背景辐射的观测数据,借助特定的宇宙学模型进行全局拟合,从而推算出哈勃常数的数值,这种方法得到的哈勃常数值相对较小;另一种方法则是通过对近处天体,如超新星的直接观测,利用距离阶梯等手段来测量哈勃常数,其测量结果却比前者大很多。这种矛盾无法用现有理论进行解释,严重挑战了主流宇宙学模型,被称为“哈勃常数危机”。

自 2010 年代以来,哈勃常数危机不仅没有得到缓解,反而随着观测精度的不断提升而日益深化。2025 年,韦伯太空望远镜传来的局部测量数据,进一步验证了哈勃常数H₀差异的真实性,这无疑给本就复杂的暗能量研究带来了更大的危机。这些持续深化的危机,迫使科学界不得不重新审视现有的引力理论以及暗能量的本质。

在这样的背景下,2025 年 7 月 6 日,中国科协将“暗能量与哈勃常数危机”列为 2025 年十大前沿科学问题之一。该问题指出,哈勃常数危机的解决以及暗能量动力学本质的揭示,将引发人类对宇宙起源、演化以及基础物理定律的全新认知与深入反思,有望在物理学与天文学交叉领域催生突破性的理论变革,重塑科学范式。

那么,科学家们为何要引入暗物质和暗能量的概念呢?从引力的观测事实来看,物质之间的引力作用会使宇宙有收缩的趋势,然而哈勃的天文观测却明确显示宇宙在膨胀。为了调和这一矛盾,科学家们提出了暗物质和暗能量的设想。暗物质不参与电磁相互作用,无法直接观测到,但它具有引力效应,可以提供额外的引力来维持星系的结构和运动;暗能量则被认为具有负压,能够产生一种排斥力,抵消引力对宇宙的收缩作用,从而使宇宙达到目前观测到的加速膨胀速率。

在众多试图解决当前宇宙学困境的理论中,正交碰撞理论的提出独树一帜。该理论认为,引力实际上只是人们看到的一种客观现象,而这些现象的本质是来自宇宙大爆炸后的新粒子膨胀力。一直以来,人们习惯从引力的角度去看待宇宙中的各种现象,形成了一种固定的世界观。正交碰撞理论指出,人们只需要从引力(被动)世界观转换为膨胀力(主动)世界观,许多困扰科学家的问题可能就会迎刃而解,也不再需要借助暗物质和暗能量的设想来解释宇宙加速膨胀的观测事实。人类文明进程中已经经历过从“地心说”到“日心说”的世界观转变,再次进行世界观的转变也并非不可接受。

宇宙万象经历了一个生成、发展和消亡的生命过程,一种新现象的出现是相互作用的结果。我们现在的宇宙及其膨胀现象的诞生是两个物质正交碰撞的产物。正交碰撞的前后意味着,旧物质碰撞的质能(质量与能量的乘积)完全转变成了新物质的质能。碰撞前后的质能是等量的,但质量和能量是不等量的。碰撞前的质能转化成了碰撞后的新物态,其中包含大量的新粒子加速运动,而新粒子的质量很小。正交碰撞是新旧事物或现象的生死瞬间过程,碰撞前后属于两个完全不同的阴阳世界,信息是不交换的。正交碰撞也涉及哲学的理念。

现实世界中,所有物体或粒子的运动速度都是变化的,且不是直线运动,而是曲线运动。从正交碰撞理论的视角来看,宇宙中所有粒子的加速度运动都可以分解为径向加速度和切向加速度,分别对应径向膨胀力和切向向心力。地心引力就是径向膨胀力,而地球自转偏向力和绕转太阳的变速运动是切向向心力的组成部分。现代宇宙粒子的膨胀力和向心力是大爆炸后留给它的永恒记忆和遗产。物体与物体或粒子与粒子之间的碰撞是两个分量力之间的碰撞。

在宇宙大爆炸之后,产生的新粒子处于加速度运动状态,这种运动持续至今,形成了现代宇宙的持续性加速度膨胀。在宇宙大爆炸之后的一段时间里,新粒子是有目标地分股加速运动的。例如,有一股粒子的加速运动目标是太阳中心,另外相邻两股粒子的加速运动目标分别是地球中心和月球中心。分股粒子在两个分量加速度下最终形成了太阳、地球和月球,以及它们的自转和公转。在更大的尺度上,银河系的所有恒星、行星、卫星和小尺度天体都在向着银河系中心加速迈进,这一切都源于宇宙大爆炸后粒子的有目标趋向运动。

现代物理学发展至今,虽取得了众多辉煌成就,但也面临着诸多危机,其中引力理论作为物理学的重要基石,面临的挑战尤为突出。不仅是引力理论,现代物理学的大多数内容都是基于定律和数学统计关系建立起来的。这些定律和统计关系虽能够对许多物理现象进行描述和预测,但几乎没有给出万物现象背后的物理本质。即使是具有独特几何数学关系的广义相对论,也未能完全揭示引力的本质。

因此,寻找一种能够统一描述现代宇宙中各种物理现象、揭示万物物理本质的理论,成为了当今科学界的重要使命。或许,对暗能量与哈勃常数危机的深入研究,以及像正交碰撞理论这样的新理论探索,将为我们开启一扇通往全新物理学世界的大门,引领我们逐步揭开宇宙的神秘面纱,实现对宇宙更深刻、更全面的认识。

参考文献

[1] Qian WH (2023) A Physical Interpretation of Mass-Energy Equivalence Based on the Orthogonal Collision. J Mod Phys 14: 1067-1086.

[2] Qian WH (2023) A Tidal Theory Based on the Inertial Motion of the Matter in the Universe. J Mod Phys 14: 1252-1271.

[3] Qian WH (2023) On the Attribution of Mercury’s Perihelion Precession. J Applied Math & Physics 11: 1359-1373.

[4] Qian WH (2024) The Essence of Gravity Is the Expansion Tendency of the Universe after the Big Bang. J Mod Phys 15: 804-849.

[5] Qian WH (2025) Expanding Force in Astronomy and Updraft Force in Meteorology. J Mod Phys 16: 267-285.

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国